|

|

|

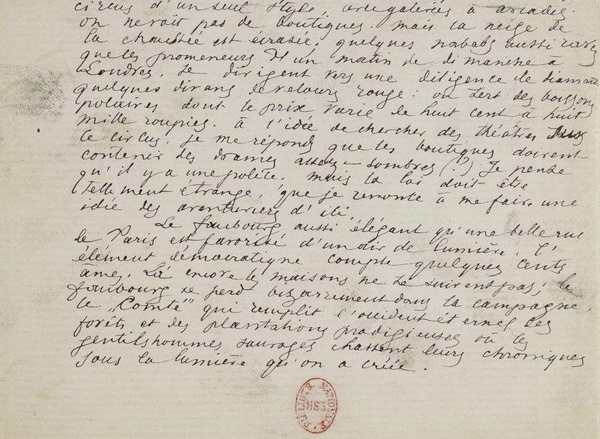

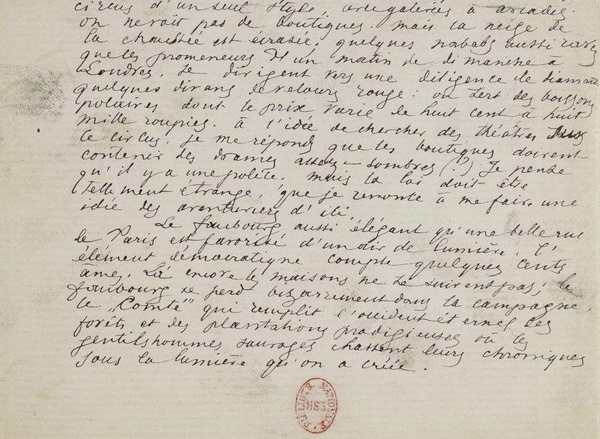

Villes

("L'acropole officielle") occupe, dans le dossier des 29 premiers

poèmes des Illuminations, la fin du feuillet 16 et le

feuillet 17 dans sa totalité (ci-contre). Henry de Bouillane de

Lacoste a identifié, en 1949, la main de Germain Nouveau dans la

transcription du poème. Le titre, par contre, a été tracé par

Rimbaud. La participation de Nouveau permet de dater ces manuscrits

du séjour commun des deux poètes à Londres, au printemps 1874. On

suppose que Nouveau s'est vu confier cette tâche en vertu de la

densité de son écriture, plus susceptible que celle de Rimbaud de

parvenir à inscrire le texte dans l'espace disponible.

On déchiffre aisément

sous le titre "Villes" le chiffre "I", raturé. André Guyaux a

proposé en 1985 l'explication suivante. Rimbaud aurait d'abord

projeté de regrouper sous le même titre les poèmes commençant par

"L'acropole officielle", numéroté "I", et "Ce sont des

villes",

numéroté "II". Mais un hasard des opérations de transcription

(peut-être une erreur de Nouveau) ayant placé le "I" à la suite du "II"

(sans possibilité d'y remédier vu le chevauchement des textes sur

les feuillets 15-16-17), Rimbaud se serait résolu à supprimer cette

numérotation et à répéter le titre "Villes" en tête de "Ce sont des

villes" (on voit effectivement un "II" biffé et surchargé sous le

titre "Villes" de "Ce sont des villes"). Cette histoire du texte

expliquerait pourquoi "L'acropole officielle", qui évoque une ville

particulière (cf. par exemple : "la profondeur de la ville"), porte

un titre au pluriel. Dans son édition de la Bibliothèque de La

Pléiade, André Guyaux rétablit dans l'intitulé des poèmes les

numéros biffés par Rimbaud, en contradiction avec l'ordre dans

lequel les poèmes apparaissent dans la même édition. D'autres

éditeurs, pour éviter cette source de confusion, présentent chacun

de ces poèmes sous un dispositif titulaire faisant suivre le mot

"Villes" de son incipit.

Ligne 5 du fo 17 :

"Quelle peinture !"

On lit dans le manuscrit : "Qu'elle peinture !".

Les éditeurs corrigent. De même, on est en droit de corriger, l.21,

"plates-formes" en "plateformes" et, l.34, "huit cent" en "huit

cents".

Lignes 7-8 du fo 17 :

"les subalternes que j'ai pu voir sont déjà plus fiers que des

Brahmas"

Longtemps considéré comme illisible, le mot "Brahmas" (surchargeant

"Nababs" dans le manuscrit) est aujourd'hui généralement admis (cf.

Guyaux, 1977, et Poétique du fragment, p.123).

Lignes 8-9 du

fo 17 :

"et j'ai tremblé à l'aspect de colosses des

gardiens et officiers de constructions"

On lit dans le manuscrit : "et j'ai tremblé à

l'aspect des gardiens de colosses et officiers de constructions."

Considérant que Nouveau s'est sans doute rendu coupable d'une

malencontreuse interversion, ainsi qu'il l'explique dans Poétique

du fragment (p.122), André Guyaux, dans son édition de la

Bibliothèque de La Pléiade (que nous suivons), corrige le texte du

manuscrit. Roger Little (op. cit.), Steve Murphy (op. cit.) et

Pierre Brunel (op. cit. 2004) ne trouvent pas cette correction

nécessaire (si les "colosses" sont des monuments colossaux, ils

peuvent en effet avoir des "gardiens"). Albert Henry, par contre, la

justifie (op. cit.).

Ligne 11 du

fo 17 : "on évince les

cochers"

André Guyaux a montré que les éditeurs l'ayant précédé ont eu tort

de lire "on a évincé". Ils ont manifestement pris pour un

accent aigu sur le e final du verbe ce qui n'est qu'une virgule

appartenant à la ligne précédente et le "a" au crayon inséré devant

le participe passé ainsi formé n'est qu'une correction allographe et

indue. Lignes 35-37

du fo 17 : "A l'idée de chercher des théâtres sur ce circus,

je me réponds que les boutiques doivent contenir des drames

assez sombres."

On lit dans le manuscrit : " [...] les boutiques doivent contenir des drames

assez — sombres (?)" Dans son édition de

la Bibliothèque de La Pléiade, André Guyaux ne conserve ni le tiret

devant "sombres", ni le point d'interrogation entre parenthèses qui

le suit. Dans Poétique du fragment (p.120-121), il penchait

pour attribuer ces bizarreries à Nouveau. Celui-ci aurait pu

allonger de façon anormale et pour une raison inconnue le trait

d'union assez courant au XIXe siècle entre l'adverbe

(l'adverbe "très" le plus souvent) et l'adjectif (cf. "très-bizarres"

dans Vagabonds et "très-méchants" dans Phrases). Il

aurait pu placer ce point d'interrogation soit parce qu'il

rencontrait un problème de déchiffrage, soit parce qu'il s'étonnait

du caractère apparemment contradictoire entre la phrase concernée

et, quelques lignes plus haut, la phrase : "On ne voit pas de

boutiques."

Steve Murphy se montre plus nuancé : certes, dit-il, on ne

rencontre nulle part ailleurs chez Rimbaud un point d'interrogation

entre parenthèses. Mais celui-ci pourrait avoir été placé par

Rimbaud pour renforcer le sentiment de perplexité qui émane de toute

cette fin de paragraphe (§2 du poème). En tous cas, il n'y a pas de

contradiction dans le texte, selon lui, même si Nouveau a pu se

méprendre : "le locuteur ne voit pas de boutiques, mais déduit qu'il

doit y en avoir" (op. cit. p.610-611).

Lignes 49-50

du fo 17 : "quelques cents âmes"

De Berrichon à Guyaux inclus, les éditeurs corrigèrent longtemps

en "quelque cent âmes". Mais Guyaux rétablit à juste titre

l'orthographe du manuscrit dans sa plus récente édition et cite

Chateaubriand : "Combien de fois l'Angleterre, dans l'espace de

quelques cents ans, a-t-elle été détruite !" (Mémoires

d'outre-tombe, XXVII, XI). |