|

Le "premier portrait de Carjat" |

||||||

|

[1] Jean-Jacques Lefrère, Face à Rimbaud, Phébus, 2006. Ce livre est l'iconographie rimbaldienne la plus récente, l'ouvrage de référence.

[2] Jacques Desse, "Théories du soupçon et Enluminures", blog des Libraires associés, 28 août 2013.

[4] La pièce mise en vente le 30 juin 2004 est reproduite dans Face à Rimbaud ainsi que dans le Magazine littéraire n°489, septembre 2009, p.63. Elle est en assez mauvais état et notamment endommagée par une pliure au niveau des yeux. |

Le négatif de ce cliché,

malheureusement, serait perdu (peut-être détruit par Carjat dans sa

rage contre Rimbaud).

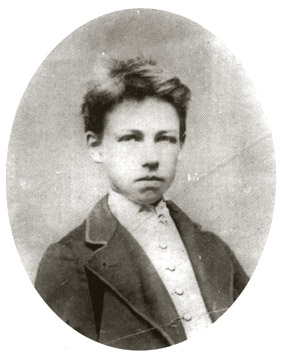

Nous connaissons ce portrait sous plusieurs formes. Le Musée de Charleville en

détient un

"positif direct sur verre",

probablement réalisé au début du XXe siècle.

Cette photographie sur verre, nous apprend Jean-Jacques Lefrère dans

Face à Rimbaud [1], appartenait à une nièce de la seconde

épouse de Berrichon lorsqu'elle a été offerte au musée. Le document

(ci-dessous),

tel que le reproduisent divers albums iconographiques, se présente

sous un cadre rectangulaire dont la vitre de protection est fêlée. Le Musée en détient aussi un tirage papier, probablement réalisé au

XXe

siècle pour servir à l'impression.

Musée-Bibliothèque Arthur Rimbaud

Source :

http://www.artnet.fr/Artists/LotDetailPage.aspx?lot_id=52BF538D78BB358B "D'après la notice du catalogue, rapporte à l'époque J.-J. Lefrère, cette photographie serait la seule épreuve originale existante" de ce portrait de Rimbaud par Carjat[3].

Mais une autre photo-carte de visite

(à droite)

fait son

apparition chez Sotheby’s

le 30 juin 2004. Ce second

document, "rarissime

épreuve inédite en tirage original",

selon le catalogue de la vente,

est décrit comme un "tirage

albuminé d'après négatif verre (92 x 53 mm) sur carton (102 x 63 mm)

avec estampille de l'atelier de Carjat au verso".

Enfin,

un troisième exemplaire de ce portrait-carte a été

découvert en 2014 parmi les archives de Paul Claudel :

Cette pièce a été acquise en 2015 par la BnF.

On aura remarqué que le positif sur verre de Charleville donne une image inversée par rapport aux trois portraits-cartes. |

|||||

|

[5] Jean-Jacques Lefrère, Arthur Rimbaud, Fayard 2001, p.348-349. |

Une apparence particulièrement juvénile Jean-Jacques Lefrère, on s'en souvient, se demande si ce cliché où Rimbaud a une apparence si juvénile ne pourrait pas être nettement plus ancien que l'autre cliché connu de Carjat (le Rimbaud cravaté). Il pourrait par exemple être antérieur de quelques années, avoir été confié par Rimbaud à Verlaine, lequel aurait pu en faire tirer copie par l'atelier de Carjat [5] L'intéressante note mise en ligne à l’occasion de la vente Sotheby's de juin 2004 (sur le site "invaluable.com" mentionné ci-dessus) considère ce cliché comme le "premier portrait de Carjat". L'autre portrait (le plus célèbre des deux), où le poète paraît moins jeune, aurait pu être réalisé plusieurs mois après, mais pas plus de cinq mois et demi plus tard vu ce que nous savons des relations entre Rimbaud et Carjat (l’incident de la canne-épée). Voici donc une autre hypothèse que celle de Jean-Jacques Lefrère pour expliquer l’apparente différence d’âge constatée entre les deux photographies Carjat. Dans son "Icongraphie d'Arthur Rimbaud" de la Revue d'Ardenne & d'Argonne (1901, p.186), Charles Houin affirmait que ces deux clichés de Carjat avaient été faits "en octobre et en décembre 1871". |

|||||

|

[6] Pour les références à la correspondance Berrichon-Isabelle, cf.

: |

"Une mèche de cheveux plus révoltés que les autres" Trois épreuves au moins sont donc sorties, à l'origine, de l'atelier Carjat. Dans son article d'Histoires littéraires n°57, "Claudel et les visages de Rimbaud", Jacques Desse conjecture que l'exemplaire Guérin a pu être laissé par Verlaine rue Nicollet, chez la famille Mauté, ce qui expliquerait qu'il soit le mieux conservé des trois. La photo du fonds Claudel, si l'on suit le même auteur, serait celle que Verlaine aurait conservée par devers lui, d'où l'usure, les trous d'épingles, etc. L'exemplaire Sotheby's, en tout cas, provient sans doute de la famille Rimbaud. Isabelle l'a transmis par lettre à Berrichon le 21 août 1896 [6]. Dans sa lettre, Isabelle qualifie cet exemplaire de "photographie très passée" et demande à son correspondant de la "reproduire en accentuant les ombres par trop blanches". Il n'est pas impossible que certaines variantes modernes de l'image soient dues aux efforts de restauration des contrastes opérés par Paterne sur cette "vieille photographie", à la demande de sa future épouse. Comme nous l'apprend l'article de Sotheby's (et comme on peut le vérifier en lisant la correspondance entre Isabelle et Paterne), Berrichon envoie deux semaines plus tard "une épreuve sans retouches de la photographie". Il ajoute :

Le 21 septembre, Isabelle félicite vivement son correspondant pour la qualité du travail effectué et la ressemblance parfaite du portrait malgré quelques réserves :

Une mèche de cheveux plus révoltés que

les autres Dans Face à Rimbaud, Jean-Jacques Lefrère tire argument de ce passage à l'appui de sa thèse : si la photo faisant aller-retour entre Paterne et Isabelle paraît à cette dernière "beaucoup mieux que celle de Carjat", n'est-ce pas la preuve que Carjat n'en est pas l'auteur, qu'il pourrait s'agir d'un cliché antérieur à octobre 1871 et dont Carjat se serait contenté d'assurer la copie ? On trouve aussi, dans une lettre d'Isabelle de la fin décembre 1896, de quoi accréditer l'idée (qui n'est pas seulement celle de Lefrère, qui est ancienne parmi les rimbaldiens) d'un changement de physionomie du poète entre deux clichés séparés dans le temps : "Il y a ici, écrit-elle à Berrichon, une photographie faite par Carjat, un peu après celle qui vous a servi de modèle : il est maigri et a l'air inspiré" (elle évoque sans aucun doute le "second portrait de Carjat", celui où Rimbaud, cravaté, pose "en poète" et arbore, en effet, un "air inspiré"). Remarque - Au vu de cet historique fondé sur la correspondance entre Paterne Berrichon et Isabelle Rimbaud, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi l'auteur de la note Sotheby's conclut que la "rarissime épreuve inédite en tirage original" provient vraisemblablement de Verlaine, via les archives Vanier. Ne dit-il pas lui-même que cette photo présente la fameuse tache dont parle Isabelle dans sa lettre du 21 septembre 1896 ? Or cette photo tachée n'est rien d'autre que celle qu'elle a elle-même confiée à Berrichon quelques jours plus tôt pour qu'il en tire une copie plus contrastée. Certes, comme le rappelle l'auteur de la note, Paterne écrit dans sa lettre du 22 août qu'il connaissait déjà le cliché car "Vanier en a une épreuve". Il a vu cette épreuve, donc, chez Vanier, mais ne dit pas que Vanier la lui ait confiée. Sa lettre à Isabelle du 25 septembre 1896 suggère même le contraire. |

|||||

|

[7] François Ruchon, Rimbaud : documents iconographiques, Genève, Cailler, 1946. Cité par Jacques Bienvenu. [8] Jacques Bienvenu,

"Connaîtrons-nous un jour la vraie image de Rimbaud ?", Le Magazine littéraire,

juin 2010.

[9] Monsieur Bienvenu et les "retouches de Berrichon", blog des Libraires associés (Alban Caussé et Jacues Desse), 25 avril 2011.

[10] Dans l'Album de La Pléiade, dans Passion Rimbaud de Claude Jeancolas, dans la biographie de Rimbaud par J.-J. Lefrère, entre autres... [11] On la trouve notamment dans le Rimbaud d'Enid Starkie. [12] Édition Verlaine de Jacques Robichez, Classiques Garnier (1969). [13] Jacques Desse, "Rimbaud retouché", Culture visuelle, 29 janvier 2011. |

Des variations non négligeables dans les traits du poète Les nombreuses reproductions en livres et revues permettent d'observer des variations non négligeables dans les traits du poète : - Jacques Bienvenu signale la présence, dans le Rimbaud publié en 1906 par Ernest Delahaye d'une variante qu'il considère comme plus authentique (plus fidèle au modèle) que celle du positif sur verre du Musée de Charleville. Il porte ce document à notre connaissance à partir de la réédition de 1947 du livre de Delahaye (cf. ci-dessous). Le portrait de Charleville serait selon lui une copie réalisée autour de 1900 par Berrichon et aurait été altéré par les retouches faites à cette occasion. Il a servi d'illustration aux Œuvres complètes de Rimbaud au Mercure de France, en 1912 (édition Berrichon, préface de Paul Claudel). Les modifications perceptibles sur cette reproduction, écrivait déjà François Ruchon en 1946, "ont durci les traits et modifié quelque peu l’expression"[7]. Jacques Bienvenu fait en outre remarquer que la variante du Rimbaud de Delahaye 1947 offre du poète une image très semblable à celle proposée par l'autre photo de Carjat (le Rimbaud cravaté), une image où le poète paraît moins jeune. De ce fait, elle tend à justifier la thèse selon laquelle les deux portraits de Rimbaud par Carjat auraient été effectués le même jour [8].

Charleville Delahaye , Rimbaud, 4e édition, 1947 La thèse soutenue par Jacques Bienvenu d'une retouche intentionnelle du portrait Carjat par Berrichon visant à rajeunir le visage du poète a été contestée par Alban Caussé et Jacques Desse. Selon eux, il suffit de consulter l'exemplaire de l'édition Berrichon (1912) détenu par la BnF pour se rendre compte que le cliché utilisé offre du visage de Rimbaud une image semblable à celle du livre de Delahaye (et de meilleure qualité). D'après ces auteurs, c'est parce qu'il n'avait à sa disposition qu'une copie assez médiocre de cette image que Jacques Bienvenu a pu y relever une "accentuation des ombres [faisant] apparaître le visage plus mouvementé et plus fin qu’en réalité."[9] On ne saurait donc imputer à Berrichon cette altération du portrait. - Des reproductions parfois surprenantes agrémentent les publications les plus diverses. En voici un petit florilège :

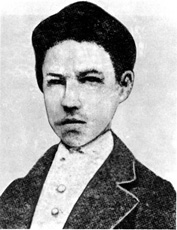

À gauche, une variante recadrée et passablement retouchée, semble-t-il, qui présente certaines des caractéristiques de l'image proposée par Delahaye en 1906 (regard plus clair, ombres moins prononcées, notamment au niveau des yeux, des joues et de la lèvre inférieure), et qu'on trouve souvent reproduite[10]. Au centre, une version étrange de la précédente, où Rimbaud arbore une sorte de raie dans les cheveux. Elle semble provenir du catalogue de l'exposition organisée à la B.N. pour le centenaire, en 1954 [11]. À droite, une retouche particulièrement ratée, présentée par son éditeur comme une reproduction du portrait détenu par le "Musée Rimbaud" [12]. Selon Jacques Desse [13], il s'agirait d'une mauvaise reproduction de la variante elle-même fort maladroitement retouchée des Documents iconographiques de Ruchon en 1946 [6]. D'où proviennent, comment s'expliquent ces variations ? Il serait utile qu'un expert puisse un jour étudier les tirages originaux de ce portrait, faire l'inventaire des différentes images qui en sont issues, tenter d'en reconstituer l'histoire et de les analyser de manière à pouvoir juger du degré d'authenticité de chacune d'entre elles. |

|||||

|

Musée Rimbaud de

Charleville-Mézières |

||||||