|

|

||||||

|

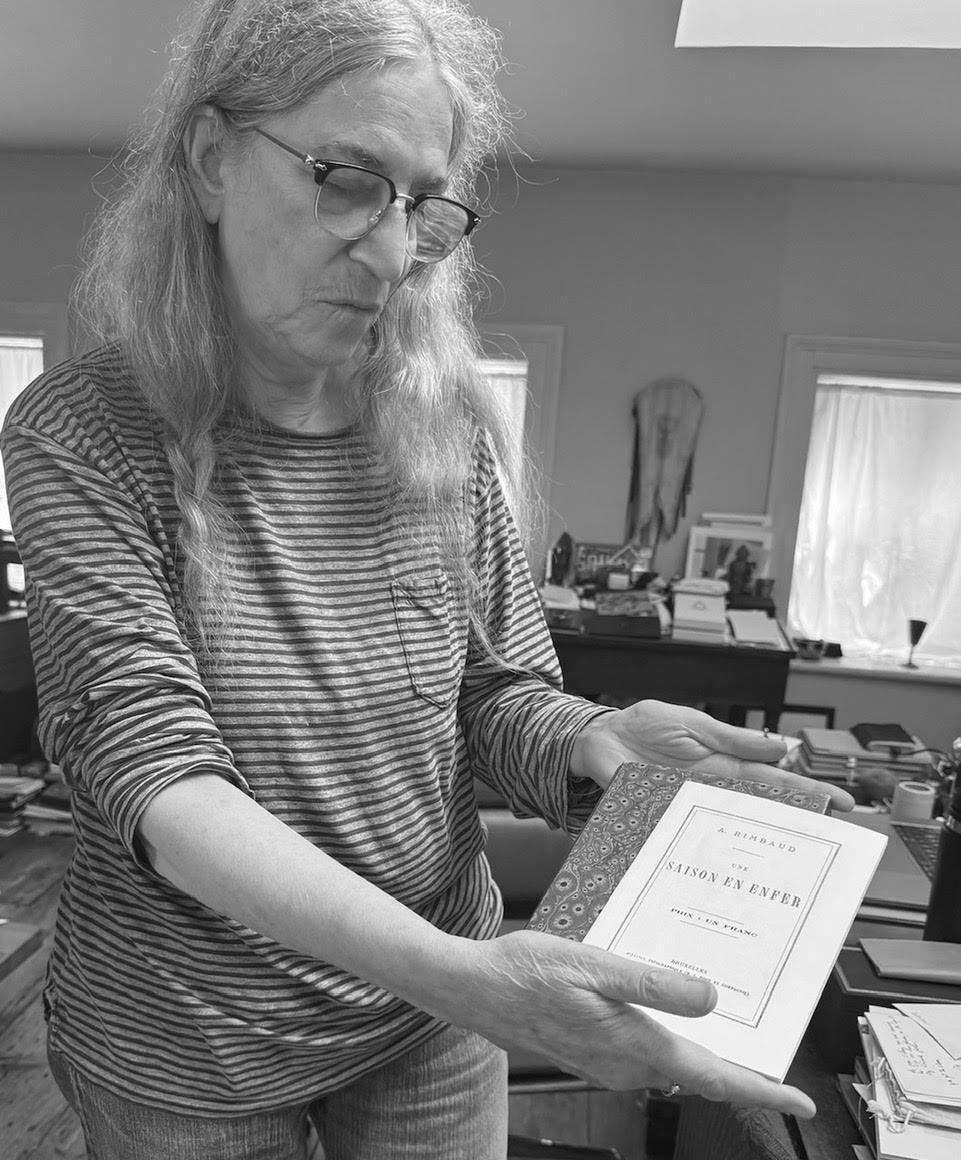

Une

saison en enfer,

fac-similé,

Il y a cent cinquante ans, un modeste petit livre appelé à devenir

mythique est sorti des presses de L'Alliance typographique, M.-J. Poot et Compagnie, 37, rue aux Choux, Bruxelles. Son titre en

lettres rouges ressortait sur la couverture : Une saison en

enfer.

Pour la première fois, Rimbaud était parvenu à conduire une de ses

œuvres jusqu'au stade de l'impression. Ce fut aussi la dernière.

|

||||||

|

|

Gazette de la librairie Ombres blanches |

|||||

|

|

Rimbaud. Alain Oriol (éd.), Fac-similé de l’édition originale d’Une saison en enfer, Toulouse, 2023, 56 p., 16 € ; Alain Bardel, Une saison en enfer ou Rimbaud l’introuvable. Fac-similés de l’édition originale, précédés d’un essai, Toulouse, Presses universitaires du midi, 2023, 195 p., 20 €.

L’automne 2023 aura été rimbaldien. Le goût des anniversaires,

particulièrement prononcé quand il s’agit des auteurs

patrimoniaux, qui s’était exercé en 2021 avec Baudelaire dans le

domaine poétique, a favorisé de nombreuses publications autour

des 150 ans d’Une saison en enfer, la seule œuvre qu’ait

publiée Rimbaud, et qu’il a datée d’« avril-août, 1873 ». Parmi

ces publications, la plus émouvante, sans aucun doute, est le

fac-similé proposé par Alain Oriol, détenteur d’un exemplaire

original qui a servi de modèle à cette entreprise passionnée. La

quatrième de couverture commerciale, située avant la quatrième

du fac-similé à proprement parler, en définit ainsi l’ambition :

« La présente édition, façonnée comme l’originale, réalisée dans

un papier similaire, au même format et dans la même pagination,

est la première qui puisse être considérée comme une

“reproduction à l’identique”. » C’est

ce parti pris de fidélité typographique à l’édition originale

qu’adopte l’essai que le même Alain Bardel, complice d’Alain

Oriol pour le fac-similé, bien connu des rimbaldiens pour

l’excellent blog qu’il anime depuis plus de vingt ans (abardel.free.fr),

consacre à Une saison en enfer (Une saison en enfer

ou Rimbaud l’introuvable), en proposant une formule

critique originale. Le lecteur y trouvera en effet un essai (p.

9-96) sur l’« espèce de prodigieuse autobiographie

psychologique » dont parle Verlaine dans Les Poètes maudits,

suivi de fac-similés de l’édition originale (pages de droite)

annotés (page de gauche), ou plutôt commentés à chaque point de

résistance du texte. L’essai est conçu comme une introduction

aux grands enjeux de l’œuvre, qui, sans négliger ses

prédécesseurs, ne s’embarrasse pas d’un trop encombrant appareil

de bas de page. À la progression habituellement retenue dans les

ouvrages critiques portant sur Une saison en enfer,

celle qui s’attache successivement à l’élucidation de chaque

section (et que l’on trouve dans les livres de Yoshikazu Nakaji,

Combat spirituel ou immense dérision ?[Corti, 1987], de

Yann Frémy, Te voilà, c’est la force ! [Garnier, 2009],

ou plus récemment, d’Alain Vaillant, Une saison en enfer de

Rimbaud ou le livre à la « prose de diamant » [Champion,

2023]), Alain Bardel préfère une structuration en diptyque :

après avoir synthétisé les éléments de genèse nécessaires à la

compréhension du projet de l’œuvre (en particulier, la lettre

dite « de Laïtou », adressée en mai 1873 à Ernest Delahaye,

qu’avait en son temps analysée en détail le regretté Yann

Frémy), il examine d’abord la question autobiographique, avant

de revenir sur des questionnements existentiels structurants. Ce

choix, qui a le mérite de la clarté, offre au lecteur une bonne

entrée pédagogique dans l’œuvre, un accompagnement à la

compréhension, en particulier, de son vertigineux travail

énonciatif, auquel Alain Bardel applique une belle image,

lorsqu’il rapproche le questionnement rimbaldien de l’identité

du « “labyrinthe de miroirs” » de La Dame de Shanghai,

d’Orson Welles. À ce titre, l’approche d’« Alchimie du verbe »,

où Alain Bardel discerne deux voix, celle du « fou » et celle du

« sage » (p. 34-36), reprenant ainsi une tradition de glose

qu’avait magistralement nourrie Steve Murphy dans Stratégies

de Rimbaud (Champion, 2004), retient l’attention, de même

que les approches, nombreuses, des sections de « Mauvais sang ».

Les pages consacrées à « Mauvais sang » [VII] (p. 31-34 et p.

39-40) donnent également un excellent aperçu de la méthode

adoptée, patiente, proche de la lettre du texte, soucieuse de

suivre toutes les volte-face du « combat spirituel » du locuteur

et prenant l’exact contrepied de celui qui, dans « Alchimie du

verbe », affirme avoir « réserv[é] la traduction » de ses

productions en vers. Adrien Cavallaro

|

|||||

|

|

||||||

|

|

||||||