|

|

Le Cœur supplicié (1871) |

|

|

Le

Cœur

supplicié.

Mon triste cœur

bave

à la poupe ...

Mon cœur est plein de caporal!

Ils y lancent des jets de soupe,

Mon triste cœur bave à la poupe...

Sous les quolibets de la troupe

Qui lance un rire général,

Mon triste cœur bave à la poupe,

Mon cœur est plein de caporal!

Ithyphalliques et

pioupiesques

Leurs insultes l'ont dépravé;

À la vesprée, ils font des fresques

Ithyphalliques et pioupiesques;

Ô flots abracadabrantesques,

Prenez mon cœur, qu'il soit sauvé!

Ithyphalliques et pioupiesques,

Leurs insultes l'ont dépravé.

Quand ils auront tari

leurs chiques,

Comment agir, ô cœur volé?

Ce seront des refrains bachiques

Quand ils auront tari leurs chiques!

J'aurai des sursauts stomachiques

Si mon cœur triste est ravalé!

Quand ils auront tari leurs chiques,

Comment agir, ô cœur volé?

|

|

|

Lexique |

|

|

|

fantaisie

: voir la note sur ce mot dans la page consacrée à Ma

Bohême.

cœur

: le mot est polysémique : organe de la circulation du sang / estomac

(avoir mal au cœur) / siège de la sensibilité morale, des sentiments

(Baudelaire : Mon cœur mis à nu; Rimbaud : "Je ne

regrette pas le siècle des cœurs sensibles" Mauvais sang) / bonté

(avoir du cœur, avoir le cœur sur la main, "Ce sans-cœur de

Rimbaud" - signature d'une lettre à Izambard) /

amour (donner son cœur) / courage (avoir du cœur au ventre)

/ etc... Dans sa nouvelle licencieuse Un cœur sous une soutane et

dans certains de ses poèmes,

Rimbaud utilise ce terme de façon équivoque, avec de constantes

allusions sexuelles. Voir par exemple ce quatrain d'Oraison du soir

: "Tels que les excréments chauds d'un vieux colombier, / Mille

rêves en moi font de douces brûlures : / Puis par instants mon cœur triste est comme un aubier / Qu'ensanglante l'or jeune et sombre des

coulures." (symboles phalliques conjugués du cœur triste et

de l'arbre printanier). Dans leur article Les zolismes de

Rimbaud, Marc Ascione et Jean-Pierre Chambon l'affirment et le

démontrent définitivement : "d'une manière générale dans l'œuvre

de Rimbaud tout entière, le cœur désigne le sexe de

l'homme" (Revue Europe, numéro spécial Rimbaud, mai-juin

1973, pages 114-132).

poupe

: l'arrière d'un navire, par opposition à la proue.

caporal

: grade militaire; tabac de qualité inférieure.

quolibets

: "Façon de parler basse et triviale, qui renferme ordinairement une

mauvaise plaisanterie. Les pointes, les équivoques, les trivialités, les

turlupinades, les calembours, les jeux de mots de toute espèce, se

confondent sous la dénomination de quolibets" Dictionnaire

Bescherelle, cité par Steve Murphy, op. cit. p. 310.

Ithyphalliques

: l'ithyphalle est le phallus en érection. Les figures

ithyphalliques sont fréquentes dans l'art religieux des civilisations

antiques (Egypte, Inde, civilisation gréco-romaine).

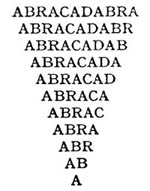

abracadabrantesque

: néologisme, adjectif en -esque dérivé de

l'adjectif abracadabrant qui dérive lui-même du nom abracadabra.

Sens superlatif :

supérieurement étonnant, extraordinaire. Suzanne Briet a rapporté

que : "Dans la grammaire de son enfance (Grammaire nationale, par

Bescherelle aîné), Rimbaud avait glissé un unique signet de papier,

recouvert du triangle magique, où 'abracadabra' disposait ses voyelles

et ses consonnes comme un filet à prendre l'invisible. Et l'enfant avait

noté sur le papillon de papier cette phrase : 'pour préserver de la

fièvre'" (Rimbaud notre prochain, Nouvelles éditions latines,

1956, p.111, cité par Georges Kliebenstein et Steve Murphy,

op. cit. p.178)

De tels papiers ornés du cône magique étaient suspendus au cou des malades

par les thaumaturges des premiers siècles, d'après la savante notice des

auteurs ci-dessus cités. "Écrivez, sorcières, / Abracadabra", dit Victor

Hugo dans La Ronde du Sabbat (Odes et Ballades). La formule

pourrait donc garder, dans notre poème, quelque chose de cette origine

magique, le poète s'adressant aux "flots" pour être sauvé

−

le poète, peut-être, soulevant les flots, relevant les Déluges, comme on

pourra lire plus tard dans Les Illuminations. Avec évidemment une

distance humoristique, de la part de Rimbaud.

chique

: les "chiques" étaient des

morceaux de tabacs roulés ou tressés que l'on mâchait. Les marins

étaient traditionnellement représentés en train de chiquer. Cette

façon de consommer du tabac impliquait de devoir cracher de loin en loin

le jus amer produit par la mastication, d'où le sens argotique de

"tirer une chique" : tirer un coup, éjaculer.

bachique

:de Bacchus, dieu du vin; une chanson bachique est une chanson à boire.

stomachique

:de l'estomac.

ravalé

: avalé de nouveau (re-avalé); au sens figuré : avili, rabaissé. Un

exemple chez Rimbaud, dans Un cœur sous une soutane : le

supérieur du Séminaire convoque le jeune Léonard pour le réprimander

au sujet d'un poème licencieux écrit de sa plume; pour se moquer de son

élève, le supérieur lit le poème à haute voix en bégayant : "Il

ravalait ma poésie! il crachait sur ma rose! il faisait le Brid'oison, le

Joseph, le bêtiot, pour salir, pour souiller ce chant virginal !"

(Pochothèque, page 145).

|

|

Interprétations |

|

|

|

La

mention "op. cit." renvoie à la bibliographie proposée en fin

de page.

Le Cœur supplicié : Trois

versions ultérieures et différentes de ce poème nous sont connues. Le 10 juin 1871, Rimbaud envoie une lettre à Demeny

contenant Le Cœur du pitre : ce nouveau titre met en relief

l'identité du narrateur, le pitre, c'est à dire le clown, l'histrion, le

funambule, le poète. En août 1871, Delahaye recopie pour Rimbaud une

nouvelle version destinée à Verlaine intitulée Le Coeur volé :

ce titre met semble-t-il davantage l'accent sur l'idée de viol, et sur

les conséquences morales des violences subies par le narrateur. Verlaine,

enfin, fait figurer dans Les Poètes maudits (1886), sous le titre Le

Cœur volé, une nouvelle version des deux premiers triolets. Le mot

"cœur" est repris dans toutes les versions, ce qui tend à

confirmer le rôle central de ce mot, dans ses différents sens.

soupe

: type de cigarettes, en usage au XIX° siècle d'après Claude Jeancolas (Rimbaud, L'Oeuvre,

Textuel, p.100, 2000). Littré donne la définition suivante :

"tabac frisé roulé dans une demi-feuille de choix".

à la

vesprée : au soir; terme disparu de la langue moderne mais connu

de tous par l'ode célèbre de Ronsard : "Mignonne allons voir si

la rose / Qui ce matin avait déclose / Sa robe de pourpre au soleil / A point perdu cette vesprée / Les plis de sa robe pourprée / Et son teint

au vôtre pareil." Antoine Fongaro (op. cit. pages 10-12)

signale en outre la présence de ce mot chez Verlaine et chez Gautier. Sa

reprise dans le contexte prosaïque de ce poème peut dès lors être

attribué à une intention parodique, à l'égard des préciosités de la

poésie "subjective".

pioupiesques; :

Adjectif forgé par Rimbaud à partir de pioupiou

: soldat.

Beaucoup d'encre a coulé sur la question de savoir

qui pouvaient être les pioupious du texte, et s'il y avait

une clé biographique susceptible d'éclairer ce point.

Certains ont vu

dans ces soldats des Communards, sur la base d'un témoignage de Delahaye

racontant un séjour de Rimbaud à Paris, pendant la Commune, dans une

caserne de la garde nationale. Certains ont plutôt vu dans ces soldats, des

Versaillais, en s'appuyant sur le contexte historique de 1871 et

l'antipathie bien connue de Rimbaud pour le gouvernement de monsieur

Thiers.

D'autres ont trouvé plus vraisemblable d'y

déceler le souvenir de mauvais traitements

qu'aurait subis Rimbaud de la part des gardiens ou de ses co-détenus, lors

de son emprisonnement à Mazas en 1870. Antoine Fongaro écrit par

exemple : "Je soulignerai, au passage, une phrase de Delahaye parlant

du premier voyage de Rimbaud à Paris dans son Rimbaud de 1905

(cité à la page 177 du livre de Eigeldinger et Gendre, Delahaye,

témoin de Rimbaud) : "L'aventureux gamin fut d'abord enfermé

dans la cour du Dépôt [...] où il eut à défendre sa vertu contre des

voisins qui s'ennuyaient", où je vois, pour ma part, l'origine du

poème Le cœur supplicié" (Studi francesi, janvier-avril

1976, p.176-178).

Tout cela reste incertain. La mise au point la plus récente et complète est sans doute celle

proposée par Steve Murphy, op. cit. p.286, 5° partie de l'article

(Tout ce qu'on a pu inventer : la caserne de Babylone) : l'hypothèse selon laquelle Rimbaud aurait subi un viol à la caserne de

Babylone, de la part de soldats communards, en mai 1871 est considérée

par ce critique comme entièrement dépourvue de fondement.

|

|

Commentaire |

|

|

|

Ce poème était inclus

dans une lettre envoyée par Rimbaud à son ancien professeur, Georges

Izambard, le 13 mai 1871 : Lettre dite

"du voyant" . Rimbaud consacrait deux

petits paragraphes, en fin de lettre, à présenter et à commenter ce

texte.

Il est utile d'associer l'analyse de ces deux passages à notre

explication. Voici le paragraphe introductif :

|

Vous n'êtes pas Enseignant pour moi. Je vous donne ceci : est-ce de la

satire, comme vous diriez ? Est-ce de la poésie ? C'est de la fantaisie,

toujours. − Mais, je vous en supplie, ne soulignez ni du crayon, ni

−

trop −

de la pensée : |

Steve Murphy

résume ainsi le sens de cette fin de lettre : " [Rimbaud] essaie de transformer ses rapports avec son

ancien professeur. Il refuse d'être le petit protégé d'Izambard et,

tout en écrivant « Vous n'êtes pas Enseignant pour moi », il sait que

son lecteur veillera à maintenir cette relation hiérarchique : « Mais, je vous en supplie, ne soulignez ni du crayon, ni - trop

- de la pensée ». Par cette allusion au crayon correcteur de

l'enseignant, il prévoit les réactions d'Izambard qui, même s'il ne

manie pas le crayon bleu du censeur, résistera nécessairement à ses

arguments et finira par censurer Rimbaud par la pensée" (op. cit. p.

275-276).

Le jeune homme craint que son ancien maître refuse tout simplement de

considérer Le Cœur supplicié comme de la poésie, se

débarrassant de l'objet non identifié par le terme "satire".

Autrement dit : une caricature, une pochade de collégien. Aussi

revendique-t-il le terme "fantaisie", qui au XIX° siècle tend

à désigner une oeuvre picturale ou poétique se préoccupant davantage

de libérer l'imagination que de suivre les règles. Ce n'est pas du tout

un terme péjoratif pour Rimbaud, qui a déjà utilisé le mot pour

caractériser en sous-titre un de ses textes les plus novateurs : Ma

Bohême (Fantaisie).

Certes, semble reconnaître Rimbaud par le

choix de ce terme, il y a dans "Le Cœur supplicié" une part de

parodie. Le texte reprend une forme poétique

extrêmement savante, celle du triolet, petite pièce de huit octosyllabes reposant sur

un seul jeu de rimes (qui ici se révèlent en outre particulièrement

riches : 3 ou 4 sons identiques, la plupart du temps). Le vers 1 revient trois fois (en 1, 4 et 7), le

vers 2 deux fois (en 2 et 8). Il s'agit d'une forme régulière (imitée

de Théodore de Banville, qui l'avait lui-même empruntée à la vieille

poésie française), mais aussi d'une forme ludique et

légère. Cependant, le vocabulaire et les thèmes poétiques

traditionnels y sont fort

malmenés, et c'est cette entreprise antilyrique qui va probablement choquer

Izambard. Rimbaud le sait fort bien et

c'est même pour ça - probablement - qu'il le lui envoie.

Pour autant, Rimbaud tente d'éviter que

son correspondant ne voie dans son poème que la parodie d'une forme

classique et de la moquerie à l'égard de la poésie subjective,

interprétation fortement suggérée par la lettre, juste donc mais

insuffisante. Aussi rejette-t-il implicitement le terme de

"satire" que son ancien professeur ne manquera pas d'employer.

Il y a là-dedans quelque chose à comprendre, en plus de la satire.

Quelque chose, peut-être, de plus personnel.

Le Cœur supplicié.

Mon triste cœur bave

à la poupe ...

Mon cœur est plein de caporal!

Ils y lancent des jets de soupe,

Mon triste cœur bave à la poupe...

Sous les quolibets de la troupe

Qui lance un rire général,

Mon triste cœur bave à la poupe,

Mon cœur est plein de caporal !

|

Le

titre annonce une tonalité pathétique : le mot "cœur" y

désigne apparemment le siège de la sensibilité morale, et le participe

"supplicié" signifie : torturé, mis à mort. Si ce titre

évoque quelque chose de la lettre, c'est la comparaison entre le calvaire

du poète et la passion du Christ suggérée par la citation latine

("Stat mater dolorosa, dum pendet filius"), mais

ici, pour l'instant du moins, sans l'aspect parodique de la

lettre.

Le premier vers change les données de

l'interprétation : après un groupe nominal sujet conforme aux

stéréotypes de la poésie "subjective" (pour reprendre le

terme de la lettre, on pourrait dire aussi "sentimentale", voire

"romantique") : "mon triste cœur", le groupe verbal

se signale par un vocabulaire trivial : "bave à la poupe". La

"poupe" est normalement un terme de marine désignant l'arrière

d'un bateau. Le sens du verbe "baver", dans ce contexte, ne peut

désigner que l'action de vomir. Le mot "cœur" prend donc ici,

en plus de son sens premier, le sens d"estomac" (avoir mal au cœur). Le second vers semble confirmer le premier en évoquant une

nausée due au tabac (le caporal est un tabac de mauvaise

qualité). Le troisième fait entrer en scène un groupe de personnes

("ils") qui sera désigné au vers 5 par le mot

"troupe". Ce groupe semble avoir fait du narrateur son

souffre-douleur : "ils y lancent des jets de soupe", ce qui dans

le contexte peut vouloir dire qu'ils crachent sur lui le jus de leurs

"soupes" (type de cigarettes, en usage au XIX° siècle d'après certains commentateurs), voire

leurs propres vomissements, et se

moquent de lui ("quolibets, rire général"). Résumons la

scène : le narrateur se trouve donc sur un bateau et s'est placé à la

poupe pour vomir (ce qui est, comme on le sait, plutôt conseillé), sous les

moqueries de ses compagnons de voyage. On est passé d'une tonalité

pathétique à une tonalité grotesque. Et nous n'en sommes pas outre

mesure surpris,

sachant ce que l'auteur de la lettre pense de la poésie

"subjective", "horriblement fadasse". Si la

trivialité du vocabulaire nous paraît conforme au renouvellement du

langage souhaité par le "voyant", la thématique de l'ordure n'est pas sans évoquer la volonté affichée de rompre

avec les normes morales et ce goût de la provocation qui transparaissait

déjà dans sa lettre ("tout ce que je puis inventer

de bête, de sale, de mauvais, en action et en parole, je le leur livre :

on me paie en bocks et en filles"). Sans doute a-t-il encore

inventé pour nous, lecteurs, une histoire dans le style de celles qu'il

sert aux "anciens imbéciles de collège".

Ithyphalliques et

pioupiesques

Leurs insultes l'ont dépravé;

À la vesprée, ils font des fresques

Ithyphalliques et pioupiesques;

Ô flots abracadabrantesques,

Prenez mon cœur, qu'il soit sauvé!

Ithyphalliques et pioupiesques,

Leurs insultes l'ont dépravé.

|

La

deuxième strophe change à nouveau les données de l'interprétation. Les

deux adjectifs "ithyphalliques et

pioupiesques" sont en effet de nature à nous surprendre et

nous obligent même à réviser le sens que nous avons donné à la

première strophe - ou du moins à lui accorder un double sens.

Littéralement, ce sont les "insultes" qui sont "ithyphalliques et

pioupiesques" (vers 2), puis les "fresques" (vers

3). Il serait à la

rigueur possible de comprendre que le narrateur a été

"dépravé", c'est à dire avili, par des insultes et des

dessins obscènes (ithyphalliques) émanant de soldats (pioupious). Mais

n'est-ce pas le groupe lui-même qui se trouve dépeint comme une

"fresque ithyphallique"? Sans doute! Et dans ce cas, il faut

envisager une relecture obscène de la première strophe : le

"cœur" désigne souvent chez Rimbaud le sexe; la

"poupe", en argot, est le derrière d'une personne; le

champ lexical du liquide présent dans la première strophe (bave, jets de

soupe) peut très bien être compris comme sperme, éjaculations;

enfin, le mot "caporal" est aussi un grade militaire, et l'on

sait que Rimbaud, dans une correction ultérieure de son poème intitulée

Le Cœur volé, a réécrit ce vers 2 : "Mon cœur couvert de

caporal" (où "couvrir" signifie évidemment s'accoupler).

Dans cette perspective, donc, le narrateur est en train de subir une

sodomisation de la part d'un groupe de soldats. Il sent son

"cœur" souillé et en appelle aux flots purificateurs de la

mer. La scène se passe le soir :

c'est ce qu'indique "à la vesprée" avec un effet parodique dû

à la présence, insolite dans ce contexte, d'un syntagme issu d'un des

fleurons de la poésie lyrique française (Mignonne, allons voir si

la rose ...). Cette nouvelle version de la

scène opère un recentrement de la tonalité sur l'idée de supplice

évoquée par le titre et sur le sens de l'adjectif "triste".

L'invocation aux "flots abracadabrantesques" exprime en termes

burlesques une idée pathétique. La blague commence à grincer, et le

lecteur y est d'autant plus sensible que l'écriture à la première

personne suggère une possible source biographique. Le rapprochement avec

la "lettre du voyant", notamment avec le thème du "dérèglement de

tous les sens" où chacun est à même d'entendre - entre autres -

l'appel à l'expérimentation de "toutes les formes d'amour"

(lettre du 15 mai), valide cette réception du texte.

Quand ils auront tari

leurs chiques,

Comment agir, ô cœur volé?

Ce seront des refrains bachiques

Quand ils auront tari leurs chiques!

J'aurai des sursauts stomachiques

Si mon cœur triste est ravalé!

Quand ils auront tari leurs chiques,

Comment agir, ô cœur volé?

|

Cette

troisième strophe confirme toutes les hypothèses de sens que les deux

précédentes nous ont suggérées : les "chiques" (qui ne sont

plus guère de mode aujourd'hui) étaient

des morceaux de tabacs roulés ou tressés que l'on mâchait. Les marins

étaient traditionnellement représentés en train de chiquer. Cette

façon de consommer le tabac impliquait de cracher de loin en loin

le jus amer produit par la mastication, d'où le sens argotique (attesté

par les dictionnaires spécialisés) de

"tirer une chique" : tirer un coup, éjaculer. Nous

retrouvons donc la polysémie tabac/sexe. Les

"refrains bachiques" sont des chansons à boire :

première apparition explicite de l'alcool comme cause possible des

"sursauts stomachiques" du narrateur, tout à fait compatible

avec les autres causes mentionnées, la mer, le tabac, et le dégoût sexuel. Le

participe "ravalé" qui signifie rabaissé, avili,

reprend l'idée de "quolibets", "insultes", "rire

général" et s'inscrit de façon connotative dans le lexique

stomachique. L'expression "ô cœur volé" reprend à la fois la

signification sentimentale du titre et l'idée obscène du viol :

"volé" signifie prendre de force, il suggère un

individu non consentant, ou au minimum : naïf, abusé, bien qu'à demi

consentant (interprétation obscène); en abusant du narrateur

"ils", les soldats, ont meurtri sa sensibilité, l'ont

moralement anéanti (interprétation sentimentale). La scène a maintenant

acquis son profil définitif : une scène de beuverie au cours de laquelle

un individu naïf se fait violenter et insulter par une troupe de soldats

priapiques et avinés. La scène se passe sur un bateau, à moins que la

présence de la mer et du mal de mer ne soit finalement qu'une métaphore

imageant la nausée éprouvée par le narrateur.

La

question finale : "comment agir ?" n'est pas facile à

interpréter. Le narrateur se demande-t-il seulement comment ré-agir lorsqu'il aura subi jusqu'au

bout les crachats et/ou les assauts sexuels de "ils" ? On

peut risquer une lecture biographique de cette phrase et du poème dans

son ensemble à la lumière de la lettre où il trouve place. Rimbaud

évoque dans cette lettre la vie dépravée et la situation précaire qui

sont les siennes à Charleville en ce mois de mai 1871, sans argent, se

faisant "entretenir" par des compagnons qu'il méprise

(compagnons de bistrot et, peut-on supposer, de beuverie et de

débauche) : l'anecdote du poème pourrait fort bien être comprise

comme une représentation allégorique de cette situation vécue. Par

ailleurs, les deux lettres "du voyant" témoignent du besoin

d'agir, d'agir politiquement, qui s'impose au jeune poète en ces temps de

révolution communarde. Ce que nous savons des activités politiques de

Rimbaud pendant son séjour à Douai auprès d'Izambard en sept.-oct. 70

confirme cette préoccupation. Or, la lettre à Izambard du 13 mai 1871,

qui contient "Le Cœur supplicié", montre aussi que Rimbaud

hésite à rejoindre le Paris de la Commune où ses désirs l'appellent.

Il est plus que probable que le jeune homme se sent, pendant ces journées

révolutionnaires de mai 1871, englué dans une vie médiocre et

dégradante, et coupable de s'y complaire alors que tout (ses engagements

politiques, l'idée qu'il se fait de la poésie) devrait le porter vers

cette "bataille de Paris, où tant de travailleurs meurent pourtant

encore tandis que je vous écris !" D'où peut-être ce cri de

désarroi : "Comment agir, ô cœur volé ?"

La lettre du 13 mai

s'achevait par ces quelques mots, très significatifs de la façon dont

Rimbaud percevait la réception de ses oeuvres :

|

Ça ne veut pas rien dire. −

RÉPONDEZ-MOI : chez M. Deverrière, pour A. R.

Bonjour de cœur,

Art. Rimbaud.

|

Rimbaud tente de prévenir la réaction négative qu'il

redoute chez son lecteur. En l'occurrence, son premier lecteur : Izambard.

Il suppose que cette réaction sera un brutal : "ça ne veut rien

dire". Et donc, sur le même ton familier, il prend soin d'avertir :

"ça ne veut pas rien dire".

Rimbaud est conscient de l'incompréhension que

risque de rencontrer le langage poétique nouveau qu'il est en train de

mettre au point. Non seulement sur le plan de la théorie (voir plus haut

: "vous ne comprendrez pas du tout, et

je ne saurais presque vous expliquer"), mais aussi sur le plan de la

lisibilité des textes. On constate en effet, avec Le Cœur supplicié qu'il

fait porter son effort sur plusieurs plans :

− un

renouvellement thématique à tonalité parodique et satirique, le "voyant" doit débarrasser la

poésie de cette conception sublimée et fausse de la vie, de l'amour, de

la sexualité que l'on est habitué à associer à l'idée même du

"poétique", il doit pouvoir dire en toute lucidité la violence des

rapports humains (des rapports sociaux dans d'autres textes), le dégoût que cette violence

engendre;

− un

traitement nouveau du vocabulaire, fondé sur le choix de termes

polysémiques, permettant au poète de superposer dans le texte plusieurs

niveaux de lecture.

− la

greffe sur la tradition du lyrisme personnel (poésie subjective) d'une

dimension allégorique et symbolique à portée générale (poésie

objective). Ainsi, l'argument du poème est trop caricatural

("fantaisiste", fantastique) pour pouvoir

être assimilé à une histoire vécue par le poète : le bateau, les

déluges de bave et de vomissures, le viol par des soldats, ne renvoient

probablement pas, tels quels, à un souvenir précis de l'auteur, même s'il

ne fait aucun doute que Rimbaud transpose ici une expérience des

beuveries, et peut-être même de la sodomie. Le narrateur est une représentation

de l'auteur, mais une représentation stylisée

susceptible d'ouvrir des perspectives symboliques.

Ainsi, les

commentateurs ont pu y déceler tour à tour ou

simultanément un symbolisme esthétique, psychologique, politique.

− Un

symbolisme esthétique : Le narrateur serait une allégorie du poète

sentimental "fadasse" démenti et déniaisé par la découverte

de l'amère réalité; le poème, une version parodique de l'Albatros de

Baudelaire (d'où l'environnement marin). Cette interprétation est

validée par le titre donné par Rimbaud à sa deuxième version du poème

: Le Cœur du pitre (le pitre, le bouffon, le saltimbanque, sont

des allégories traditionnelles du poète). Cette lecture est aussi

confortée par la présentation que Rimbaud fait de son poème dans la

lettre à Demeny du 10 juin 1871 : "c'est une antithèse aux douces

vignettes pérennelles où batifolent les cupidons". Autrement dit,

c'est une charge contre la poésie lyrique et sentimentale stéréotypée.

C'est pourquoi Rimbaud s'excuse auprès de Demeny qui (comme Izambard)

pourrait se sentir visé : "Voici - ne vous fâchez pas" - (2

fois)

− Un

symbolisme psychologique : Pour Steve Murphy : "Le Cœur volé s'inscrit dans un

ensemble de poèmes (des années 70-71) montrant de façon satirique le

jeune homme inexpérimenté, face aux problèmes de la sexualité (...) Le

narrateur du Cœur volé partage avant tout la passivité des

personnages de ces autres textes. Comment agir? se demande-t-il

(...) L'être passif a toutes les chances de se faire exploiter

sexuellement" (op. cit. p.293). Le poème serait fondamentalement le récit

d'une initiation homosexuelle; c'est ainsi que le comprenait Verlaine qui

dans un poème "particulier" reprend ainsi le premier vers de

Rimbaud : " Mon triste cœur bave à la quoi, bave à la merde"

(Verlaine, Oeuvres poétiques, édition de la Pléiade, 1954, page

720).

− Un

symbolisme politique : beaucoup d'encre a coulé sur la question de savoir

qui pouvaient être les "pioupious" du texte, et s'il y avait

une clé biographique susceptible d'éclairer ce point. Certains ont vu

dans ces soldats des Communards, sur la base d'un témoignage de Delahaye

racontant un séjour de Rimbaud à Paris, pendant la Commune, dans une

caserne de la garde nationale. Certains ont vu dans ces soldats, des

Versaillais, en s'appuyant sur le contexte historique de 1871 et

l'antipathie bien connue de Rimbaud pour le gouvernement de monsieur

Thiers. D'autres y ont décelé le souvenir de mauvais traitements

qu'aurait subis Rimbaud de la part des gardiens et de ses co-détenus, lors

de son emprisonnement à Mazas en 1870. Tout cela est aléatoire. Mais, en

tout cas, tout le monde perçoit bien la provocation anticonformiste et

antibourgeoise que constitue ce texte, ce qui en fait sans aucun doute

possible un poème d'esprit communard.

Ces

caractéristiques novatrices (antilyrisme, polysémie du

vocabulaire, multiplication des niveaux de lecture et des perspectives

symboliques) contribuent à compliquer sérieusement la lecture des

textes. D'où la mise en garde : "Ça ne veut pas rien

dire!"

Certains

commentateurs ont perçu en outre dans ce conseil de lecture une sorte

d'appel au secours, un appel en tout cas à plus de compréhension morale

de la part d'Izambard. Ils ont certainement raison : l'ambiguïté de

Rimbaud est totale dans les rapports qu'il entretient avec ses lecteurs,

et notamment avec ces premiers lecteurs et confidents particuliers que

furent en ces années-là Banville, Izambard et Demeny. Rimbaud essaie de

les choquer, polémique

parfois violemment avec eux, directement ou indirectement par le biais des

poèmes qu'il leur adresse, mais il n'est pas rare que le réquisitoire

contre tout ce qu'ils représentent laisse la place à de pathétiques

appels à l'aide. Voir par exemple la lettre à Demeny du 28 août 1871.

Il en est de même dans cette lettre à Izambard. Mais ce qui frappe par dessus

tout dans Le Cœur supplicié, c'est la façon dont la tonalité

pathétique (l'appel à la pitié) finit par l'emporter sur tout l'arsenal parodique (la fantaisie).

Le contraste est saisissant, sur ce point, entre l'atmosphère du poème

et le ton

provocateur et

plein de superbe de la lettre par laquelle Rimbaud l'adresse à son

ancien professeur, Georges Izambard (lettre

du 13 mai 1871). Ce qui nous émeut dans le texte tient moins au

texte lui-même qu'au lien que nous établissons entre ce qui nous est raconté et ce

que nous savons ou croyons deviner de la vie et de la personnalité de l'auteur. Peu

importe, de ce point de vue, que les clés biographiques alléguées par

les uns ou les autres aient un fondement ou pas. Peu importe que le

narrateur ne puisse pas être totalement identifié à l'auteur. Car

nous sentons que dans ce poème Rimbaud parle de lui, du

"mouchoir de dégoût qu'on [lui] a enfoncé dans la bouche"

(lettre à Demeny du 28 août 1871). Et, du coup, la trivialité forcée

du texte nous apparaît comme un masque, et les efforts faits par l'auteur

pour se cacher derrière ce masque renforcent en

réalité chez le lecteur l'intuition de sa détresse. Paradoxalement, ce poème de combat

antilyrique est un puissant exemple de lyrisme personnel, d'un genre

nouveau. Le refus du

sentimentalisme n'est chez Rimbaud qu'une façon de serrer les dents pour

dominer la souffrance. Reprenant probablement une formule de sa mère à

son encontre, Rimbaud aime à se présenter comme un

"sans-cœur". Mais, comme le note Steve Murphy : "il allait

sans dire, pour Delahaye comme pour Izambard, que ce n'était pas le

véritable Rimbaud, mais son masque protecteur : le sans-cœur était

une façade, servant à cacher les émotions authentiques du jeune homme.

Ainsi, la parodie, l'écriture satirique, ont-elles protégé du regard la

personnalité réelle, blessée, du poète".

|

|

Bibliographie |

|

|

|

|

| La Crise du Logos et la quête du mythe, par

Mario Richter, À la Baconnière, 1972 (1976). |

| Lettres du voyant, éditées et commentées

par Gérald Schaeffer, Droz, 1975. |

| Le Cœur supplicié, dans Poèmes

de la révolte et de la dérision, par Gérald Schaeffer, dans Études

sur les "Poésies" de Rimbaud, À la Baconnière - Payot,

1979. |

| Le sacré-cœur volé du poète,

par Steve Murphy, dans Lectures de Rimbaud, Revue de

l'Université de Bruxelles, n°1-2, pages 27-45, 1982 |

|

Rimbaud : Projets et réalisations, par

Pierre Brunel, pages 63-71, 74-79, 1983. |

| À propos du Cœur supplicié,

par J. Chocheyras, dans Parade sauvage n°3, pages 33-35, 1986. |

| Rimbaud intertextuel, par

Michael Riffaterre, dans Parade sauvage, colloque n°2, pages

93-106 (plus particulièrement, pages 100-105), 1990. |

| La Figure du pitre : Le Cœur

volé,

par Steve Murphy, dans Le Premier Rimbaud ou l'apprentissage de la

subversion, pages 269-316, 1991. |

| Le Cœur supplicié − Le Cœur du pitre,

par Yasuaki

Kawanabe, dans Rimbaud : 1891−1991,

Actes du colloque d'Aix-en-Provence et de Marseille, pages

27-37, 1994. |

| Le Cœur du poète, par Jacques Bienvenu,

dans Parade sauvage n°14, pages 43-54, mai 1997.

|

| Le cœur parodié : Rimbaud

réécrit par Izambard, par Steve Murphy, dans Parade sauvage

n°15, pages 49 à 66, novembre 1998.

|

| "Vesprée, poupe, alme et le

reste", par Antoine Fongaro, dans Parade sauvage n°16,

mai 2000. Il s'agit, entre autres, d'une réfutation de l'article de

Jacques Bienvenu qui donnait à "poupe" - vers 1 - le sens

de "seins". Voir aussi la réponse de Jacques Bienvenu à

cette critique dans Parade Sauvage n°17-18, Août 2001,

pages 7-9 : "Le Cœur du pitre : une réponse".

|

| "Un

hapax magique : abracadabrantesque", par

Steve Murphy et Georges Kliebenstein, Rimbaud. Poésies, Une saison en enfer, édition Atlande, 2009,

p.176-179. |

|

|

|