|

Arthur Rimbaud, le poète >

Anthologie

commentée > Ornières > Panorama critique |

||||

|

Ornières

(Les Illuminations 1873-1875) Panorama critique

|

||||

|

|

||||

|

||||

|

Jugements d'ensemble |

||||

|

PY |

« Ornières est l'œuvre du Voyant vagabond, couché par terre et livrant son imagination aux sollicitations du paysage ; ici, à l'élan du chemin où les chars ont laissé la trace de leur passage. [...] Rimbaud ne décrit pas trois cortèges ; un mouvement s'incarne par trois fois sous nos yeux. Petite réussite, parfaite, en même temps qu'exercice d'un Voyant qui a fait de ses sens déréglés un étonnant instrument de perception créatrice. » (Albert PY, Illuminations, Droz-Minard, 1969, p.131) |

|||

| CLAISSE | « Mais peut-on ne lire dans Ornières que le poème de la contemplation ? Et n'est-ce point d'ailleurs le poème de la contemplation ironique ? [...] Là est bien, en effet, derrière l'opposition apparente des deux spectacles, l'unité profonde d'un poème montrant comment, à ces deux extrêmes de la vie que sont le ludique et le tragique — ici réunifiés par l'entremise symbolique de la route —, le spectacle déborde de toute part l'authenticité : au jeu éblouissant et superficiel du cirque répond ainsi la parade des convois funèbres contemporains [...] Comment Rimbaud aurait-il pu éviter de souligner par ce rapprochement [entre le char forain et le corbillard des riches] l'universalité de la comédie ? » (p. 44 & 46). | |||

| HENRY | « En résumé, Ornières est un des chefs-d'œuvre du recueil, par sa solide simplicité architecturale et par la mouvante diversité de ses évocations. » (p.76, note 10). | |||

|

|

||||

|

Notes |

||||

|

Ornières (le titre) |

GUYAUX |

« Défilé de féeries. En ces trois mots réside le véritable thème du texte, un titre moins synthétique. [...] Entre le défilé de féeries et les mille ornières, le rapport est celui de la vision et de son support. Le titre Ornières est le mensonge du réel, l'inversion de l'imaginaire, car ce qui résume le texte est bien plutôt le défilé de féeries [...] » (p.181). |

||

| les talus de gauche | GUYAUX |

« [...] comme la phrase elle-même qui en prend la forme,

cet espace se divise À droite [...] et les talus de gauche [...]

La partie de gauche, la seconde, celle des ornières, de

l'ombre et de la route, est celle qui va retenir

l'attention » (p. 181). |

||

| les mille rapides ornières |

BERNARD |

« ces ornières n'évoquent pas ici l'enlisement mais au contraire la rapidité, la trace des roues de voitures lancées à toute allure, d'où l'idée de défilé de féeries dont la rapidité accentue l'effet fantastique. » (1961 p.500) | ||

|

CLAISSE

|

« Avant même que le "défilé" ne commence, le poète semble en outre déjà captivé par les "mille rapides ornières", comme si les simples traces de passage suffisaient pour réveiller en lui la fascination de la route. Aussi le poète, s'emparant des données du réel (la présence de traces nombreuses ; la vitesse, permise par les voies modernes) et les transposant par l'hypallage ("rapides") et l'hyperbole, celle qui multiplie ("mille") et celle qui accentue ("ornières"), fait vigoureusement apparaître la route comme une scène qui jamais ne fait relâche et renouvelle sans cesse ses spectacles, au rythme accéléré de la vie contemporaine » (p.41-42). « Même association des ornières de la route et du spectacle passionnant qu'elle offre dans Germinie Lacerteux : "À la rue succédait une large route, blanche, crayeuse [...], sillonnée par les ornières, luisantes au bord, que font le fer des grosses roues [...]. Du monde allait et venait toujours. La route vivait et amusait l'œil » (p.48, note 9). | |||

| HENRY |

« Ce sont les flaques d'eau prisonnières de ces ornières

qui les révèlent en réfléchissant la lumière naissante dans le haut du

ciel, qui les balisent de taches d'éclat et qui entraînent rapidement

vers les profondeurs de l'horizon le regard du contemplateur : comme les

rails du chemin de fer en ligne droite, ces ornières filent, dans le

regard, elles sont rapides par le regard » (p. 78). |

|||

|

En effet :

|

HENRY |

« Et l'on ne peut qu'être frappé par la présence de cette

articulation sèchement dialectique, a-poétique par nature En effet,

d'ailleurs la seule de son espèce dans la pièce ... et que certains

lecteurs qualifieraient peut-être facilement, et imprudemment, d'inutile

ou de prosaïque. C'est un moyen de fonder une unité habitée par la

métamorphose. » (p. 70-71). |

||

| bossés | BERNARD |

« Des carrosses bossés sont des carrosses

travaillés en bosse, avec des effets de relief, comme dans le sonnet des

Femmes savantes le carrosse « où tant d'or se relève en bosse. » (1961

p.500). |

||

|

CLAISSE |

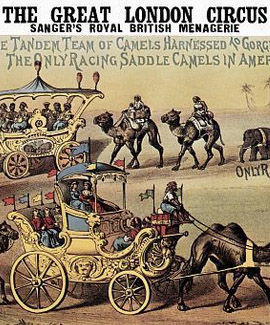

« Illustrant en premier lieu ce thème de la route-spectacle, se présente aux yeux éblouis du poète un cirque américain [...] ce que confirme le témoignage de Delahaye : "Sur cette même Place ducale [...] Rimbaud vit en même temps que moi une chose tout à fait nouvelle pour Charleville : ni plus ni moins qu'un cirque américain [...] avec ses animaux les plus remarquables et et ses accessoires de théâtre les plus opulents" (Delahaye témoin de Rimbaud, p.74). Parmi ces accessoires opulents, il faut sans doute compter, comme le prouve notre reproduction d'une affiche du Great London Circus [...] les carrosses dorés et peints inventés vers 1850, en Angleterre.» (p.42)

|

|||

| une pastorale suburbaine ; — | PY | « suburbaine : "suburbain : Qui entoure une ville, qui est presque dans la ville." (Littré) » (ibid. p.130). | ||

| HENRY |

« Selon Guyaux, le signe de ponctuation après "suburbaine", en fin de

ligne, "est soit un point corrigé en point-virgule, soit un poit-virgule

dont la virgule a été timidement biffée » ; plus vraisemblable me paraît

la proposition de Jeancolas (L'Œuvre intégrale manuscrite, 1996,

p.254), selon laquelle Rimbaud aurait anticipé le tiret mais l'aurait

surchargé illico du point-virgule. Encore faut-il essayer de justifier

ce point-virgule devant majuscule [...] : le point-virgule ne brise pas

l'unité [de l'ensemble qui suit "En effet"] et la majuscule orienterait

vers une différence interne. » (p. 69). |

|||

| Même des cercueils | BRUNEL |

« cf. la transformation du "carrosse" en "corbillard"

dans Nocturne vulgaire. Comme le note André Guyaux, p.182, le

"défilé de féeries" se métamorphose en "funérailles" » (p. 317). |

||

| au trot des grandes juments bleues et noires | BERNARD | « L'adjectif bleu [...] évoque les reflets du pelage lustré des juments (cf. cheveux bleus, dans La Chevelure de Baudelaire). | ||

| FONGARO | « Rimbaud a probablement voulu éviter [...] de terminer sur la banalité : "juments noires". L'expédient est de relever l'expression par un autre adjectif plus original que l'adjectif cliché. La seule contrainte était de conserver l'homogénéité du sème fondamental : "nuit", "ébènes", "noires". Que Rimbaud ait cherché dans cette direction, c'est ce qu'atteste le manuscrit, où le "l" de "bleues" surcharge un "r". Rimbaud semble donc avoir d'abord pensé à "brunes" ; mais cet adjectif ne convenait ni employé seul, puisqu'il affaiblissait trop le sème ténèbres et n'était plus homogène aux termes très forts de "nuit" et "ébène", ni employé avec "noires", dont il n'aurait été qu'un double affadi. Sa mémoire lui a alors fourni "bleues", bien fait pour étonner, appliqué à des "juments". Il avait rencontré chez les poètes grecs depuis Homère l'adjectif kuanokhaïtês, qu'on peut traduire par "à la crinière bleue", le bleu sombre correspondant à peu près à la couleur dite en grec kuanéos. Cet adjectif convenait, selon l'intertexte littéraire, pour conserver l'homogénéité de la couleur de la nuit, puisque Baudelaire (qui connaissait le grec lui aussi) avait écrit : "Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues [...]" — en grec, Neptune (aussi bien que les chevaux) était kuanokhaïtês, et la mer est le thème portant de La Chevelure » (p. 216 & note 9 ibid.). | |||

|

|

||||

|

Bibliographie |

||||

|

|

Bruno Claisse, « Ornières ou la passion des dehors », Rimbaud ou le dégagement rêvé, Bibliothèque sauvage, 1990, p. 40-48. Antoine Fongaro, « La dernière phrase d'Ornières », De la lettre à l'esprit. Pour lire Illuminations, Champion, 2004, p.213-216. André Guyaux, Illuminations, texte établi et commenté par A.G, Neuchâtel, À la Baconnière, coll. « Langages », 1985, p. 180-182. Albert Henry, « Ornières », Contributions à la lecture de Rimbaud, Bruxelles, Académie royale de Belgique, coll. «Mémoire de la Classe des Lettres », 1998, p. 69-78. Michel Murat, L’Art de Rimbaud, Paris, José Corti, coll. « Les Essais », 2002; nouv. éd. revue et augmentée, 2013, p. 229-230.

|

|||