|

Source : Histoires littéraires n°17

Janvier-février-mars 2004

>>>

Commentaire

|

|

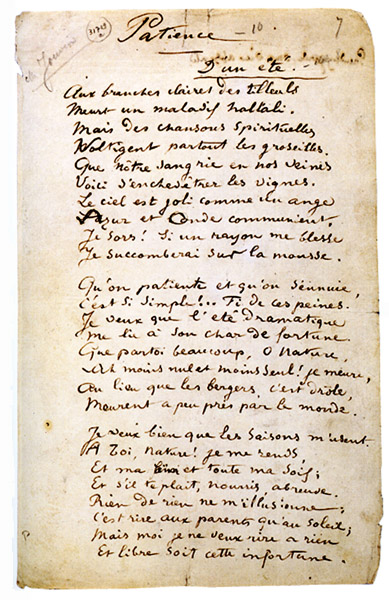

Patience (d'abord intitulé

Bannières de mai) présente un découpage assez

classique en strophes d'octosyllabes (un dizain suivi de

deux huitains). Mais le texte frappe par

sa versification

désinvolte (suppression des rimes), le style oral du langage ("c'est drôle", "rien de rien ne

m'illusionne") à la limite du

galimatias parfois (qu'est-ce que : mourir beaucoup

ou mourir à peu près ?), les constructions plus que

bizarres (v.4), la syntaxe elliptique (ô combien !), l'enchaînement rapide

et léger de

formules concises, l'humour

grivois

(v.9-10, v.17-18). Tout

cela produit une impression de

nouveauté et de grande liberté.

Les trois

strophes, plus qu'un discours suivi, constituent trois volets

relativement autonomes d'une célébration de la nature et du

soleil. Rimbaud semble y délibérer entre trois façons

distinctes de capter l'énergie vitale émanant

du renouveau printanier : la participation à la naïve allégresse

collective, l'holocauste fusionnel, la libre

infortune. La dernière de ces postures

existentielles est celle à laquelle, finalement, le poète se range.

|

Dans le dizain, Rimbaud évoque l'universelle allégresse ayant coutume

d'accueillir le retour du printemps. Il emprunte à l'imagerie chrétienne

(le sang et la vigne, le ciel et les anges) mais aussi à la tradition

bucolique de l'antiquité païenne : il revisite brillamment, non sans

ironie, les lieux communs propres aux célébrations vernales. Répondant à

l'appel de la nature en fête, le poète risque-t-il vraiment de

"succomber" sous les dards du soleil ? Bergers et bergères, il est vrai,

"succombent" volontiers aux flèches de Cupidon ou de Phbus, quand le

printemps revient. Mais ils n'en meurent qu'"à peu près".

Le ton change du tout au tout dans la deuxième strophe. En proie à

la "patience" (c'est-à-dire à la souffrance de l'attente) et à

l'"ennui", le sujet lyrique se montre décidé à dire "adieu au monde"

(selon la formule employée dans

Alchimie du verbe pour caractériser les "drôles de romances" du

printemps 1872). Il s'agit encore de "mourir" dans et par la nature,

mais "beaucoup" cette fois. C'est la tentation d'une "mort solaire",

intense et entière, mort dans la communion avec le Grand Tout, raison pour

laquelle on s'y sent "moins nul et moins seul". Mort érotique aussi

puisqu'elle consiste à s'enchaîner au char du dieu Soleil, "foyer de

tendresse et de vie", qui "verse l'amour brûlant à la terre ravie" (Soleil

et Chair).

Le second huitain marque, sinon une opposition, du moins une nette

inflexion, par rapport au précédent. Il suffit pour s'en convaincre de

comparer le "Je veux" de la strophe 2 avec le "Je veux bien" qui ouvre

la troisième : on est passé d'un élan impérieux à une acceptation

résignée. Acceptation de l'usure des saisons, de la vie soumise au

Temps ! Cette dernière strophe procède au dépassement des solutions

illusoires : "Rien de rien ne m'illusionne".

Après avoir moqué, pour sa naïveté, la célébration conventionnelle du cycle des

saisons, c'est-à-dire l'ancestrale patience (strophe 1), Rimbaud prend

ses distances avec l'impatiente mort mystique (fantasmée dans la strophe

2). Il sait illusoire, hélas, cette prise de congé radicale qui relève de

ce qu'Alchimie

du verbe

appellera "les sophismes de la folie" : "Aucun des sophismes de la folie, la folie

qu'on enferme, n'a été oublié par moi : je pourrais les redire tous,

je tiens le système." Il opte donc finalement pour une

philosophie à mi chemin de ces deux extrêmes : la patience pure,

l'impatience pure. Il choisit la "liberté libre" (lettre

du 2 novembre 1870), dont il sait désormais qu'elle ne préserve pas

de "l'infortune". Mais il supplie la Nature de lui réserver,

pour assouvir (imparfaitement) sa "faim" et sa "soif",

ces "influx de vigueur et de tendresse réelle" (Adieu), ces moments

(au moins)

d'intensité qui font que la vie mérite d'être vécue. C'est ce qu'il

appellera dans l'Adieu

d'Une Saison en enfer l'"ardente patience".

|