|

Lettre à Paul Demeny

du 15 mai 1871 |

On trouvera en fin de page une

bibliographie et la

liste des abréviations utilisées pour désigner les références les

plus fréquentes.

La mention "op. cit." (suivie éventuellement d'une date) renvoie aux ouvrages cités

dans la bibliographie.

|

|

SUR CERTAINES PARTICULARITÉS DU MANUSCRIT

Nous essayons, dans notre

reproduction du texte, de donner une idée de la façon dont se présente le manuscrit.

Nous respectons les particularités de sa

graphie (alinéas, soulignements,

tirets) et matérialisons par un trait horizontal chaque saut d'une page à une autre.

Pour les poèmes inclus par Rimbaud dans sa lettre, nous nous contentons

de renvoyer le lecteur aux pages de ce site où l'on peut en trouver le

texte (ainsi que, dans deux cas sur trois, le commentaire). Nous ne les reproduisons pas, mais cela ne signifie pas que nous

ne les prenions pas en compte dans nos explications. On

possède aujourd'hui d'excellents fac-similés auxquels il est aisé (et

vivement conseillé) de se

reporter. Fac-similés en couleur dans le volume de

Correspondance publié par Jean-Jacques Lefrère

en 2007 chez Fayard (p.49 pour le feuillet 1 du manuscrit, puis 192 et

suivantes pour les feuillets 2 à 11). En noir et blanc dans le tome IV de

l'édition Steve Murphy des Œuvres complètes (Champion 2002)

aux pages 256 et suivantes.

Ce manuscrit est

constitué de trois feuilles de format 20,6 x 13,3 cm, pliées en deux,

soit 12 pages. La douzième portait l'adresse de Demeny. Le texte occupe onze pages. L'observation du document montre que la graphie n'est

pas la même tout le long de la lettre. Il semble que la composition ait

connu plusieurs étapes. André Guyaux pense que, dans un premier moment,

le texte (dans sa partie théorique) n'était pas destiné à la

correspondance. Les poèmes se seraient ajoutés par la suite et

Rimbaud aurait rédigé alors (en étant parfois obligé de les coincer dans

des espaces exigus, en haut et en bas de page), les quelques

phrases d'introduction, de transition ou de conclusion qui sont

directement adressées à son correspondant, de manière à donner à l'ensemble

l'aspect d'une lettre. Il constate aussi que les titres des deux

derniers poèmes ont été ajoutés en petites lettres dans les interlignes,

ce qui montre que Rimbaud avait d'abord envisagé de les insérer sans

titres. Exemples :

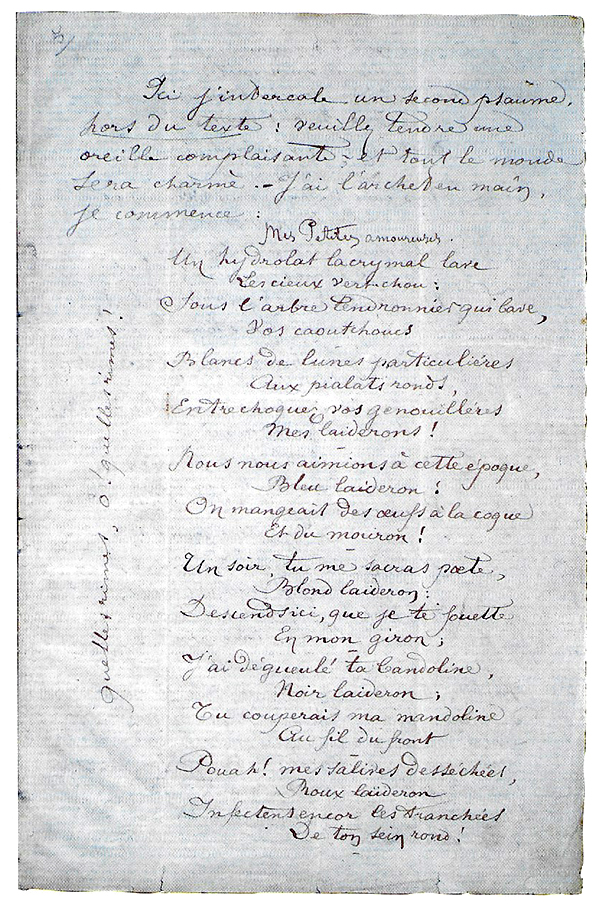

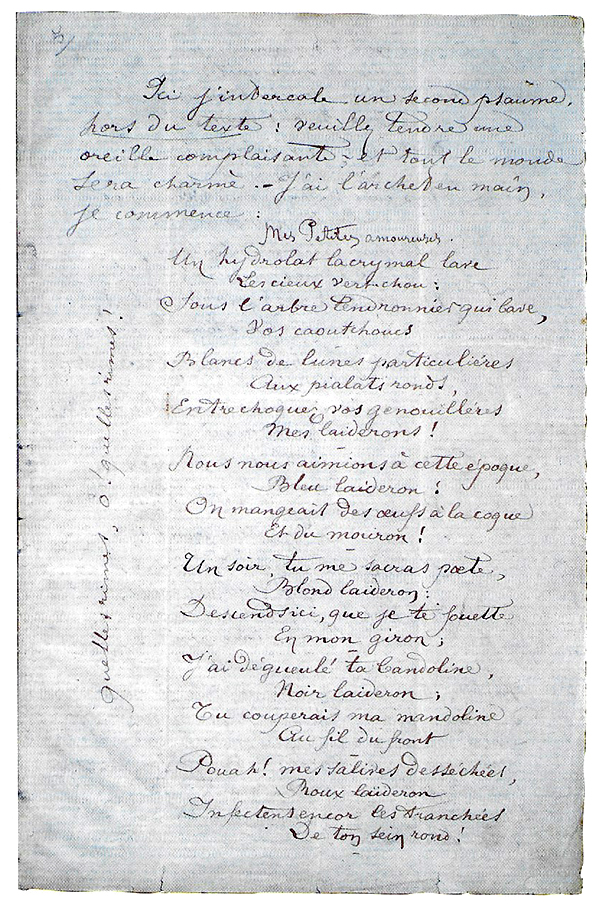

Page 2 (haut de page). La première ligne semble avoir été

ajoutée

après coup, dans l'espace libre, en haut de page.

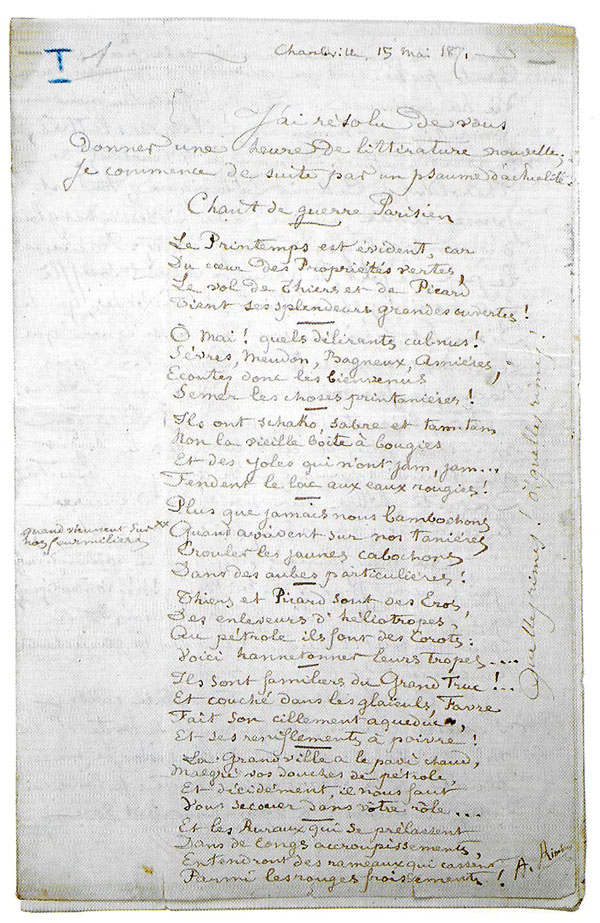

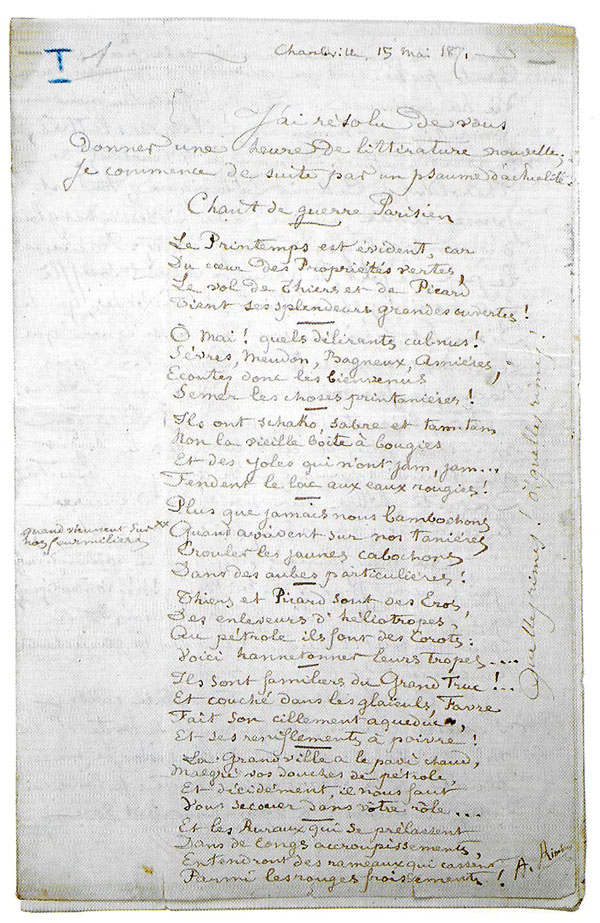

Page 5. Le titre du poème a

été ajouté après coup, en lettres plus petites,

dans l'espace libre entre les quatre lignes de transition et le poème.

La graphie de la page semble plus appliquée que celle du feuillet

2 ci-dessus.

Noter en marge la remarque : "Quelles rimes. O ! quelles rimes !"

Ces hypothèses

concernant les étapes de l'élaboration de la lettre et leur

interprétation ont fait l'objet d'un débat compliqué, que nous nous

contentons de signaler. Se reporter à Guyaux 1987 et

2009, ainsi qu'à Wetzel 2008. Les remarques de ce dernier critique sur

la première page de la lettre nous paraissent cependant devoir être

mentionnées ici, car elles engagent l'interprétation du texte et sont

tout à fait convaincantes :

page 1. La lettre "I" au

crayon bleu et le "1" au crayon à papier sont de Darzens,

à qui Demeny vendit cet autographe en 1887 (JJL p. 66 n.1).

À en

juger par la graphie du titre, tout à fait semblable à celle du

poème lui-même, "Chant de guerre Parisien est le seul des trois poèmes

dont le titre n'est pas ajouté plus tard. Ce qui laisse penser à une

décision contemporaine à l'insertion des deux autres titres ajoutés en

interligne" (Wetzell, 2008, p.369). Cette insertion, comme nous l'avons

vu, a été tardive et postérieure à l'inscription des poèmes eux-mêmes.

Il est donc probable que ce premier poème a été copié après les deux

suivants, à un moment où les feuillets 2 à 11 étaient déjà entièrement

remplis. Comment expliquer que la première page de cette lettre ait été

la dernière à être achevée ? Comment expliquer que Rimbaud ait commencé

à recopier son discours théorique en haut de la page 2, en laissant

vierge tout ou partie de la page 1 ? C'est que

Rimbaud, nous dit Wetzell, "veut donner tout de suite un exemple de

cette poésie nouvelle" annoncée dès la première phrase de la lettre et

que "malheureusement, le poème n'est pas encore prêt" (ibid.). Le poète

réserve donc une place mais la graphie, de plus en plus serrée au fur et

à mesure qu'on avance dans le texte, montre que l'espace prévu s'avère

insuffisant et que le scripteur est obligé d'écrire de plus en plus

petit, de signer en marge et de reporter dans la marge supérieure de la

page suivante, entre tirets, la transition destinée à introduire la

dissertation théorique ("— Voici de la prose sur l'avenir de la poésie —" ).

Ce

raisonnement fondé sur la graphie converge avec l'hypothèse de datation inspirée à Steve

Murphy par un détail du poème : "[...] les « splendeurs grandes

ouvertes » de Thiers et de Picard paraissent évoquer la décision de la

Commune d'ouvrir leurs propriétés en démolissant la maison de Thiers,

prise le 11 mai [...]. Dans ce cas, le poème aura peut-être été écrit

peu de temps avant l'envoi de la lettre de la lettre à Demeny, le 15

mai." (SM-IV, p.529).

Il serait

même possible, comme Wetzell en émet l'idée, que Rimbaud ait "fait ce

poème exprès pour l'occasion" (ibid. p.370). Il aurait souhaité attaquer

son manifeste sur une évocation de la plus brûlante actualité,

introduisant "très bien au ton progressiste, « impulsif », véhément et

insolent de toute la lettre, qui règle en les parodiant leur compte à

« la poésie gratuite, au sentimentalisme, aux prouesses techniques, au

romantisme à la Musset, à l'indigence des derniers parnassiens » pour

citer André Guyaux (p.61) qui reprend des remarques de Jacques Rivière."

(ibid. p.370).

|

page 1

|

|

Charleville, 15 mai 1871

J'ai résolu de vous donner une heure de littérature nouvelle. Je

commence de suite par un psaume d'actualité.

|

|

page 2

|

|

— Voici de la prose sur l'avenir de la poésie

—

|

|

|

|

Une double prophétie

Sous l'appellation de

"littérature nouvelle", Rimbaud désigne deux réalités un peu

différentes. D'une part les trois poèmes joints à la lettre, dont le

premier est caractérisé comme un "psaume d'actualité" et qui sont autant

de choses nouvelles, en effet, dans sa

production poétique. D'autre part la poésie nouvelle qu'il appelle de

ses vœux et qu'il désigne un peu plus loin comme "l'avenir de la poésie"

("Voici de la prose sur l'avenir de la poésie"). Son destinataire, le

poète douaisien Paul Demeny, était donc induit à comprendre que ces

productions récentes d'Arthur Rimbaud constituaient autant

d'échantillons d'un nouveau type de littérature dont le programme allait

lui être exposé.

Le "psaume d'actualité" que Rimbaud place en tête de sa

lettre est tout ce qu'il y a de plus éloigné d'un chant religieux (sens

véritable du mot "psaume"). On a là un exemple parmi d'autres de cet

usage des mots de la littérature sacrée ("prière",

"dévotion", "oraison", "chant pieux") qu'affectionne Rimbaud pour désigner ses poèmes

les moins moralement ou politiquement corrects. Quoique renvoyant par

son titre et son modèle métrique et strophique au Chant de guerre

circassien de François Coppée, celui-ci est

inspiré par la situation politique de la mi-mai 1871. Paris, dont la

population est entrée en révolution le 18 mars contre le Gouvernement

officiel réfugié à Versailles, est sous les bombes des "Ruraux".

C'est-à-dire des monarchistes et des républicains conservateurs que les

"Communards" parisiens considèrent comme les élus quelque peu arriérés

de la province, ou de la campagne, plus que comme les représentants

légitimes de la République proclamée à Paris le 4 septembre 1870. Au

moment où Rimbaud envoie son poème, la Commune de Paris n'est pas encore

battue (elle le sera au cours de la "semaine sanglante" du 21 au 28

mai). Manifestement, Rimbaud est encore plein d'optimisme et, dans le

dernier quatrain du poème, déclare avec assurance que ce seront bientôt

les "Ruraux" qui se

trouveront sous les bombes des rouges, dans leur retranchement versaillais :

Et les Ruraux qui se prélassent

Dans de longs accroupissements,

Entendront des rameaux qui cassent

Parmi les rouges froissements

Le mot "accroupissements", qui sert ici

de raillerie scatologique et injurieuse à l'égard des bourgeois de

Versailles (un peu plus haut dans le poème, Rimbaud les appelle aussi

"cul-nus" semant leurs "choses printanières" sur le peuple de

Paris), fournira aussi le titre du troisième poème de la lettre. Ce texte

(Accroupissements) vise une autre des cibles favorites de la

révolte communarde, le curé ("le frère Milotus"), représenté en train de

s'accroupir en retroussant sa chemise sur son "pot blanc", au milieu des

remugles intestinaux, des hoquets, et du bruit des poils qui poussent

"dans sa peau moite".

On lit souvent que Rimbaud parle ici sur un

"ton prophétique", que le style de ce texte relève de la "prose

oraculaire". En effet ! De même que, dans Chant de guerre

Parisien,

il voit déjà les Versaillais assiégés dans leur repaire par les

Communards vainqueurs, de même, dans son discours sur la "l'avenir de la

poésie", Rimbaud ne se contente pas d'exposer un projet ou un vœu, il en

sait d'avance la réalisation. Il affirme sur un ton péremptoire, en des

formules lapidaires conjuguées au futur, que : "ces poètes seront" ; "la

Poésie ne rythmera plus l'action ; elle sera en avant" ; "le

temps d'un langage universel viendra" ; "cette

langue sera de l'âme pour l'âme" ; "l'avenir sera matérialiste" ;

"quand sera brisé l'infini servage de la femme [...] la femme trouvera

de l'inconnu !" ... et que 'la raison [lui] inspire plus de certitudes sur

le sujet que n'aurait jamais eu de colères un Jeune-France".

On peut donc dire que cette lettre constitue, dans

les domaines de la politique et de la littérature, une double prophétie.

Rimbaud ne s'y contente pas de rêver la victoire de la Commune, de conchier

en vers parnassiens curés, "petites amoureuses"

et bourgeois Versaillais, il y rêve aussi ("on n'est

pas sérieux quand on a dix-sept ans") de faire table rase de toute la

poésie du passé. On verra que même Baudelaire, qualifié comme "un vrai

Dieu" et dont les idées sont largement mises à contribution pour

cette leçon de "littérature nouvelle", s'attire une sévère rebuffade ("la forme si vantée

en lui est mesquine").

Comme Steve Murphy l'a fait remarquer dans Rimbaud

et la Commune (op.cit.) — en polémiquant avec une appréciation peu

pertinente de Marcelin Pleynet dans son Rimbaud en son temps — le

destinataire de la lettre, qui n'était pas spécialement un sympathisant

de la Commune, en a certainement fort bien perçu le caractère

provocateur et très politique. Rimbaud n'a certes pas réservé à Demeny

le style brutal de la missive adressée deux jours plus tôt à Georges

Izambard. Il semble même avoir tenté d'adoucir l'effet de ses formules

un peu trop définitives par des plaisanteries, par une emphase parfois

si appuyée qu'on ne saurait l'attribuer qu'à une humeur quelque peu

goguenarde ("badine", dit Murphy). Mais, contrairement à certains

critiques mal réveillés, on peut être assuré que Demeny, cette lettre

lue, n'aura certainement pas conclu à un manifeste purement esthétique

dépourvu de politique.

|

Toute poésie antique

aboutit à la poésie grecque ; Vie harmonieuse.

─

De la Grèce au

mouvement romantique,

− moyen-âge,

− il y a des lettrés, des

versificateurs. D'Ennius à Théroldus, de Théroldus à Casimir

Delavigne, tout est prose rimée, un jeu, avachissement et gloire

d'innombrables générations idiotes : Racine est le pur, le fort, le

grand.

− On eût soufflé sur ses rimes, brouillé ses hémistiches, que

le Divin Sot serait aujourd'hui aussi ignoré que le premier venu auteur

d'Origines.

− Après Racine, le jeu moisit. Il a duré deux mille ans !

Ni plaisanterie, ni paradoxe. La raison

m'inspire plus de certitudes sur le sujet que n'aurait jamais eu de

colères un Jeune-France. Du reste, libre aux nouveaux ! d'exécrer les

ancêtres : on est chez soi et l'on a le temps.

|

|

|

|

Le congé donné à la Tradition (antique, médiévale et classique)

La référence à la

situation de la poésie dans la Grèce antique revient à plusieurs

reprises dans le texte. Dès ce début, on lit : "Toute poésie antique

aboutit à la poésie grecque ; Vie harmonieuse."

"Dans Les Élévations (1864), nous apprend Yann

Mortelette (op. cit. p.26),

Des Essarts illustra le versant antiquisant de l'esthétique

parnassienne. Il exprima son regret de n'avoir pas vécu en Grèce antique

dans le poème La Vie harmonieuse, auquel Rimbaud fait peut-être

allusion dans la lettre du 15 mai."

|

EMANUEL DES ESSARTS

___________

LA VIE HARMONIEUSE

Jadis j’aurais vécu dans

les cités antiques,

Svelte comme un héros, plus libre qu’un vainqueur,

Et tous mes jours, pareils aux visions plastiques,

Se fussent déroulés noblement comme un chœur.

Là, j’aurais contemplé l’avenir et la vie

Sur le blanc piédestal de la sérénité,

Sans élan surhumain, sans orgueilleuse envie,

Heureux d’un idéal visible et limité.

J’eusse borné mes vœux et mesuré mon rêve

Au soleil fugitif, au mois, à la saison,

A tout ce qui se voit, à tout ce qui s’achève,

Aux contours arrêtés d’un petit horizon.

J’eusse été citoyen de quelque république

Songe de Pythagore, œuvre d’un Dorien,

Harmonieux Etat réglé par la musique,

Où la loi se conforme au rythme aérien.

Puis, dans une agora, j’aurais avec ivresse

Admiré longuement les poses et les sons

De ces beaux orateurs dont la phrase caresse

L’oreille inattentive aux rigides leçons,

Et devant la tribune, étendu sur le stade,

J’aurais senti descendre à moi, sous un ciel clair,

Le flot sonore et pur qu’épanche Alcibiade,

Et monter le murmure éloquent de la mer.

O la vie adorable, élégante et facile !

Du lierre sur le front, des myrtes dans les mains,

Les jardins embaumés où le sage s’exile,

Et l’accueil de la flûte au détour des chemins !

Ainsi, franc de

remords, étranger à la plainte,

De mon droit au bonheur fermement convaincu,

Un jour je serais mort sans regret et sans crainte.

Harmonieusement, comme j’aurais vécu !

Les Élévations (1864)

|

Le poème d'Emmanuel des

Essarts déploie cette vision un tantinet mythique de la cité antique, sorte de

république des Poètes, "Etat réglé par la musique, / Où la loi se

conforme au rythme aérien", que l'on retrouve chez Rimbaud. "En

Grèce," écrit ce dernier, "vers et lyres rythment l'Action.

Après, musique et rimes sont jeux, délassements"

(p.3 du manuscrit). Le thème

était souvent abordé par les écrivains du temps. Dans

La

Bible de l'humanité (1864), par exemple, Michelet attribue à Eschyle

la double gloire d'avoir été à la fois grand poète tragique et homme

d'action : "Entre les poètes, un seul, Eschyle, eut le bonheur d'être à

la fois le chantre et le héros, d'avoir les actes et les œuvres, la

grandeur de l'homme au complet". Mais Verlaine, dans le

Prologue de ses Poèmes

saturniens (1866), ajoute d'autres noms. Il fait remarquer

qu'Homère ("Homéros" dans l'orthographe pittoresque qu'affectionnaient

les Parnassiens pour désigner les personnages de l'Antiquité),

s'il n'a pas été un combattant, n'a cessé de chanter les

louanges des héros et que ses héros, de leur côté, Hector, Ulysse,

Achille, unissaient à "l'art d'Arès" (dieu de la guerre) celui de

taquiner les Muses :

— Et sous tes cieux dorés et

clairs, Hellas antique,

De Sparte la sévère à la rieuse Attique,

Les Aèdes, Orpheus, Akaïos, étaient

Encore des héros altiers et combattaient,

Homéros, s’il n’a pas, lui, manié le glaive,

Fait retentir, clameur immense qui s’élève,

Vos échos, jamais las, vastes postérités,

D’Hektôr, et d’Odysseus, et d’Akhilleus chantés.

Les héros à leur tour, après les luttes vastes,

Pieux, sacrifiaient aux neuf Déesses chastes,

Et non moins que de l’art d’Arès furent épris

De l’Art dont une Palme immortelle est le prix [...]

Mais,

continue Verlaine, ce temps est révolu : "Aujourd’hui l’Action et le

Rêve ont brisé / Le pacte primitif par les siècles usé" et "L’Action

qu’autrefois réglait le chant des lyres", "la force, maintenant, la

Force, c’est la Bête / Féroce bondissante et folle et toujours prête / À

tout carnage, à tout dévastement, à tout / Égorgement d’un bout du monde

à l’autre bout !"

Il n'est pas besoin de faire un long commentaire :

toute l'idée de Rimbaud est déjà là. Chantres des héros et des dieux,

les "aèdes" de l'Antiquité étaient harmonieusement intégrés à la Cité

antique dont leurs vers rythmaient les cérémonies et les fêtes. Mais

cette "vie harmonieuse" n'existe plus. Les actuelles

"générations douloureuses et prises de visions" (p.3) sont payées pour

le savoir. L'action, comme disait de son

côté Baudelaire, n'est plus "la sœur du rêve" : "Certes,

je sortirai, quant à moi, satisfait / D'un monde où l'action

n'est pas la sœur

du rêve" (Le

Reniement de Saint-Pierre).

Rimbaud balaie ensuite du revers de la main toute la la

tradition poétique d'Ennius

(poète latin) à

Théroldus

(Turoldus, auteur supposé de La Chanson

de Roland), de celui-ci à

Casimir Delavigne (auteur conformiste du

temps de l'Empire et de la Restauration). Chez ces poètes, dit-il, "tout

est prose rimée, un jeu". Dans un style plus que polémique ou

pamphlétaire, il traite les générations antérieures au Romantisme de

"générations idiotes", Racine de "divin sot".

L'oxymorique

invective semble être de l'invention de Rimbaud. Rimbaud s'offre le luxe

de railler l'auteur le plus renommé de la littérature française et

surtout cette célébration officielle qui fait de lui "le pur, le fort,

le grand", "le divin poète" (cf. Victor Hugo, dans la

préface de Cromwell : "Racine, divin poëte, est élégiaque,

lyrique, épique ; Molière est dramatique"). Ceci dit, à son époque,

Rimbaud n'est pas le seul à faire preuve de mauvais esprit. Jules

Vallès, dans

L'Enfant,

chap. XXII, se moque de son ancien professeur qui criait à

ses élèves : "À genoux ! à genoux ! devant le divin Racine !". Victor

Hugo lui-même, rappelle Antoine Adam dans une note (AA, p.1075), "range

l'auteur de Phèdre parmi les poètes « bourgeois », aux côtés de Casimir

Delavigne, Ponsard et Émile Augier. Il met les vers de Pradon au-dessus de ceux de Racine"

(d'après Paul Stapfer dans

Racine et Victor Hugo, p.5.).

Le "premier venu auteur d'Origines" divise les

commentateurs rimbaldiens. Rimbaud vise-t-il un auteur particulier,

Caton le

Censeur (selon l'hypothèse de LF, JJL, JLS) ou plutôt ses

contemporains, historiens rationalistes,

Michelet,

Renan,

Quinet,

Taine,

tous auteurs d' "Origines [...]" (SB) ou, génériquement, sans qu'il soit

nécessaire d'identifier une cible précise, les auteurs insignifiants

d'ouvrages banals (AA, AG) ?

"Après Racine, le jeu moisit" : encore une formule

joliment imagée et bien frappée. Le "jeu" est celui des rimes et des

vers. Le mot suggère un exercice vain et mécanique. "Moisit" implique

l'idée de vieux, obsolète, dépassé. Notons quand même que Racine, ici,

échappe à l'invective ! Mais tout ce qui a suivi (dix-huitième et

dix-neuvième siècle romantique inclus ?) est jeté aux oubliettes.

Le mouvement des Jeunes-France (Pétrus Borel,

Gérard de

Nerval,

Théophile Gautier...) a représenté vers 1830 la branche la plus

turbulente et anti-conformiste du Romantisme. En se comparant

implicitement aux Jeunes-France, Rimbaud, d'une certaine manière, se

reconnaît des précurseurs dans la génération précédente mais, en même

temps, il se revendique différent et supérieur. Car, dit-il, c'est "la

raison" qui inspire ses "certitudes" iconoclastes et non, comme chez ses

devanciers, cette impulsion irrationnelle et excessive qu'est la

"colère".

Mais ce qu'il y a de bien (et d'amusant) chez Rimbaud,

c'est qu'il est capable d'autodérision :

l'anticonformisme radical dont je viens de

donner l'exemple, semble-t-il dire dans la dernière phrase du

paragraphe, n'est jamais qu'une revendication d'indépendance et de

renouvellement propre à la jeunesse (propre à chaque génération : "les nouveaux"),

révolte contre "les ancêtres" d'autant plus confortable que

ceux-ci ne sont plus là pour se défendre ou n'en ont plus guère le

temps ; ils appartiennent à une autre époque tandis que nous, ... "on est chez soi et on a le temps".

|

On n'a jamais bien jugé le romantisme ; qui

l'aurait jugé ? les critiques ! ! Les romantiques, qui prouvent si bien

que la chanson est si peu souvent l'œuvre, c'est-à-dire la pensée

chantée

et comprise du chanteur ?

Car Je est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il

n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident : j'assiste à l'éclosion de

ma pensée : je la regarde, je l'écoute : je lance un coup d'archet

: la symphonie fait son |

|

page 3

|

remuement dans les profondeurs, ou

vient d'un bond sur la scène.

Si les vieux imbéciles n'avaient pas trouvé du Moi que la signification

fausse, nous n'aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui,

depuis un temps infini !, ont accumulé les produits de leur intelligence

borgnesse, en s'en clamant les auteurs !

|

|

|

|

Critique du romantisme et de la conception fausse du Moi

Le passage,

rédigé dans un style très imagé, aphoristique, sans

enchaînement logique clair, est d'une interprétation difficile. Tentons malgré tout d'en appréhender la cohérence.

Les trois petits

paragraphes paraissent avoir une unité de sens, où insistent le mot

"pensée" (utilisé deux fois) et les notions liées entre elles d'"œuvre" et d'"auteur".

Au centre, reliées à ce qui précède par un connecteur logique ("car"),

se trouve la fameuse sentence "Je est un autre" et la presque aussi

fameuse allégorie du "cuivre" qui "s'éveille clairon".

Dans le premier paragraphe, Rimbaud résume d'une

formule sa propre définition de l'"œuvre" poétique : "la pensée chantée

et comprise du chanteur". Il oppose cette conception de la poésie à

celle des romantiques qu'il désigne du mot "chanson". À vrai dire, ce

vocabulaire imagé (emprunté au domaine musical) est un peu énigmatique.

Mais nous sommes guidés dans notre interprétation par ce que nous savons

des idées de Rimbaud sur la poésie. Dans sa

lettre à Georges Izambard du

13 mai 1871, par exemple, il reproche vivement à son ancien

professeur d'être un tenant de la "poésie subjective", c'est-à-dire

d'une esthétique fondée sur la sensibilité à la mode romantique (Musset

: "Ah ! frappe-toi le cœur, c'est-là qu'est le génie"). À travers le mot

"chanson", Rimbaud entend donc probablement disqualifier une conception

superficielle du poème, simple expression mélodieuse des mouvements de

l'âme.

En opposition avec cette conception, le texte insiste,

à travers le mot "pensée", sur la nécessaire dimension réflexive,

délibérée et consciente, du travail poétique. On remarque sur le manuscrit que,

dans le syntagme "l'œuvre, c'est-à-dire la pensée chantée

et comprise du chanteur", les mots

soulignés "et comprise" ont été ajoutés après coup dans

l'interligne. Comme s'il ne suffisait pas à Rimbaud d'avoir déjà indiqué la

nécessaire

prééminence de la pensée dans le chant, il lui faut encore

préciser le caractère obligatoirement conscient de cette pensée, la

maîtrise du sujet pensant sur le contenu de son chant. "Baudelaire,

commente ici Pierre Brunel (après Gérald Schaeffer, p.158), voulait que le poète se doublât d'un

critique. Selon Rimbaud, cette conscience critique a manqué aux

romantiques" (PB, p.242, n.1).

Le paragraphe suivant confirme cette interprétation.

Continuant à filer la métaphore musicale, Rimbaud y décrit le mécanisme

de l'inspiration poétique, tel qu'il a pu l'observer sur lui-même.

L'inspiration est décrite, de façon très classique, en partie du moins,

comme l'opération à travers laquelle un matériau brut (le "cuivre") se

transforme chez un poète en un instrument de création (le "clairon"). Le

processus est parfois rapide, spontané (la "symphonie", c'est-à-dire

l'œuvre, "vient d'un bon sur la scène"), parfois nécessite une

incubation plus lente ("la symphonie fait son remuement dans les

profondeurs"). Mais ce qui s'élabore chez Rimbaud dans le processus de

l'inspiration, ce n'est pas (comme dans la conception traditionnelle)

l'expression triste ou joyeuse d'une âme, d'une

sensibilité, c'est une "pensée" : "j'assiste à l'éclosion de ma pensée :

je la regarde, je l'écoute."

Cette dernière phrase recèle, nous semble-t-il, un

paradoxe. Comme dans la conception classique de

l'inspiration, la gestation du poème se déroule apparemment sans

participation ni contrôle du poète qui n'en est que le spectateur

passif, comme par magie ou sous la seule dictée des Muses. Mais, ainsi

que nous l'avons précédemment remarqué, la notion de "pensée" ("pensée

chantée

et comprise du chanteur") implique, de la part du poète qui veut

être "auteur", une attitude réflexive qui est tout le contraire de la

passivité.

Pour comprendre ce que Rimbaud appelle "pensée",

peut-être n'est-il pas inutile de faire un détour par Baudelaire. Dans

un essai critique sur Théophile Gautier (1859) Baudelaire s'insurge

contre la tendance contemporaine à mesurer la valeur d'un

poète à l'utilité de son œuvre pour la société, à son degré d'"honnêteté",

dit Baudelaire, c'est-à-dire de

conformité à l'ordre moral. Les romantiques, notamment, sont coutumiers

de cette "erreur d'esthétique" consistant à croire que l'on fait de la

bonne littérature avec de bons sentiments. Il poursuit :

"Pendant l’époque désordonnée du

romantisme, l’époque d’ardente effusion, on faisait souvent usage de

cette formule : La poésie du cœur ! on donnait ainsi plein droit à la

passion ; on lui attribuait une sorte d’infaillibilité. Combien de

contre-sens et de sophismes peut imposer à la langue française une

erreur d’esthétique ! Le cœur contient la passion, le cœur contient le

dévouement, le crime ; l’Imagination seule contient la poésie [...] La

sensibilité de cœur n’est pas absolument favorable au travail poétique.

Une extrême sensibilité de cœur peut

même nuire, en ce cas. La

sensibilité de l’imagination est d’une autre nature ; elle sait

choisir, juger, comparer, fuir ceci, rechercher cela, rapidement,

spontanément. C’est de cette sensibilité, qui s’appelle généralement

le Goût, que nous tirons la puissance d’éviter le mal et de chercher

le bien en matière poétique." (Baudelaire, "Théophile Gautier",

1859).

Baudelaire oppose

deux formes de sensibilité, celle du cœur (les romantiques) et celle de

l'imagination (la sienne, celle qu'il préconise). Le couple

"sensibilité du cœur" versus "sensibilité de l'imagination" de Baudelaire

correspond assez étroitement au couple "chanson" versus

"pensée chantée" de Rimbaud. La supériorité de l'imagination sur le

cœur, selon Baudelaire, c'est qu'"elle sait choisir, juger, comparer, fuir ceci, rechercher

cela". Autrement dit, elle "pense". Et elle élabore une "œuvre". Elle ne se

contente pas de chanter sous la dictée de la voix intérieure. Le poète d'imagination travaille. Il se travaille ! On verra

plus loin que le principal reproche à Musset adressé par Rimbaud (après

Baudelaire) est sa

"paresse" : "Musset est

quatorze fois exécrable pour nous, générations douloureuses et prises de

visions, — que sa paresse d'ange a insultées !"

Or ce n'est que par ce travail, travail du poème,

travail sur soi, que l'auteur parvient à atteindre ce que

Rimbaud appelle l'"autre", son "autre" ("Car Je est un autre"). L'"autre", c'est

le créateur devenu conscient de la "quantité d'inconnu" qu'il porte en

lui, de cette part de sa personnalité possiblement douloureuse et

terrible qui fait de lui un "horrible travailleur". C'est ce Moi plus

mystérieux, plus profond, si différent qu'on hésite même à l'appeler

encore "Je", si méconnaissable que l'indéfini "On" conviendrait

mieux à le désigner (" C'est faux de dire : Je pense : on devrait

dire : On me pense" écrit Rimbaud dans la

lettre à Izambard du 13 mai

1871). Cet étranger que chacun est pour lui-même (la

maxime exprime une vérité générale) on ne l'atteint (si on

l'atteint) que par ce travail de connaissance de soi dont il sera

question plus loin dans le texte ("La première étude de l'homme qui veut

être poète est sa propre connaissance, entière ; il cherche son âme, il

l'inspecte, il la tente, l'apprend.

Dès qu'il la sait, il doit la cultiver

[...]"). Un travail, donc, qui, au-delà de la

connaissance de soi, débouche sur une entreprise

de construction personnelle.

On ne devient véritablement "auteur" qu'en se construisant comme auteur.

En devenant son propre auteur. Nous y reviendrons.

D'où, peut-être, aussi, cette notion morale, inattendue, de

"faute" :

"Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a

rien de sa faute." Certes, l'idée première est tout simplement qu'on ne devient pas

poète : on naît poète et on n'y peut rien. Idée de prédestination toute

conventionnelle. Mais on peut y lire aussi

comme une quête de pardon pour avoir accouché d'un double si peu "honnête",

au sens que Baudelaire donnait ci-dessus à ce mot, un individu marginal

("énormité" dit Rimbaud plus loin en s'appuyant sur le sens étymologique

: é-norme = hors norme) qui, parce

qu'il s'est "reconnu poète", refuse de "rouler dans la bonne ornière"

(refuse, par exemple, de continuer ses études), se fait "cyniquement entretenir" par

d'"anciens imbéciles de collège", en compagnie desquels il "s'encrapule",

ainsi qu'il le déclare par bravade à son ancien professeur dans la

lettre du 13 mai

1871,

et travaille à devenir, en tant que

"voyant", "le grand

malade, le grand criminel, le grand maudit". Voir, ici même, plus

loin. Mais n'anticipons pas

davantage sur la suite du texte.

On peut résumer tout ce qui précède d'une phrase,

empruntée à Dominique Combe (Poésies. Une saison en enfer.

Illuminations d'Arthur Rimbaud, Foliothèque n°118, 2004, p.19) :

"Rimbaud, dans ces phrases si souvent citées, ne fait que prolonger le

topos romantique de l'inspiration, à ceci près qu'il ne s'agit pas de

la voix mais de la « pensée » de l'Autre". C'est cet "à

ceci près", cette différence, que nous avons essayé surtout

d'interpréter.

|

Cigne allemand : feu G_rare : "Je suis l'autre"

Découvrant

en 1947 dans "un ouvrage récemment paru" le portrait de

Nerval reproduit ci-dessus, André Breton écrit (c'est à la

toute fin d'Ajours, texte édité à la suite d'Arcane

17) :

"Je doute que les

familiers de l'œuvre de Rimbaud découvrent sans frémissement

les mots « Je suis l'autre » précédés d'un point

d'interrogation et comme signés d'un hexagramme à point

central."

Le document ne semble avoir été

rendu public qu'en 1887, dans

L'Âge du romantisme de Maurice Tourneux, ce qui rend

invraisemblable que Rimbaud ait pu en avoir connaissance. Mais la

coïncidence, indice d'un "air du temps", est intéressante à analyser.

Les inscriptions

que l'on peut lire autour de ce portrait de Nerval (Cigne allemand : feu G_rare :

"Je suis

l'autre") sont autographes. Gérard les a tracées en

juin 1854, au moment où il prenait connaissance de sa

biographie

par Eugène de Mirecourt, qui venait de paraître. Le volume était

illustré, en frontispice, d'une gravure d'Eugène Gervais d'après un

daguerréotype d’Adolphe Legros. Le

poète, apprend-on dans une note de l'édition de la pléiade

(Nerval, Œuvres, I, Poésie, 1974, p.1578) "s'est fait

représenter par Gervais dans la pose de la

statue de Laurent

de Médicis sur le tombeau de Florence (dû au ciseau de

Michel-Ange)". Les signes

cabalistiques, le petit dessin en haut à droite représentant

un oiseau en cage, ont fait couler beaucoup d'encre. Mais

certains aspects du document se passent fort bien pour être

compris de références compliquées aux traditions

occultistes (comme celles alléguées par O. Encrenaz et J.

Richer dans Vivante étoile : Michel-Ange, Gérard de Nerval, André

Breton, Archives des lettres modernes, n°127, 1971). Il suffit pour cela de parcourir la

correspondance de Nerval correspondant à cet épisode.

Dans une lettre à George Bell du 31 mai 1854, adressée

de Strasbourg où il se trouve, revenant d'une longue

pérégrination à travers l'Allemagne, Nerval écrit :

"La maladie m'avait

rendu si laid, — la mélancolie si négligent. Dites donc, je

tremble ici de rencontrer aux étalages un certain portrait

pour lequel on m'a fait poser lorsque j'étais malade, sous

prétexte de biographie nécrologique" (ibid. p.1143).

Nerval est en effet souvent

malade et en proie à des crises de folie de plus en plus

rapprochées (nous sommes

quelques mois à peine avant son suicide, le 26 janvier 1855). Et il se plaint volontiers dans

ces années-là de voir paraître sur son compte, émanant de

ses meilleurs amis (Dumas,

notamment), des portraits littéraires élogieux,

certes, mais ayant tendance à parler de lui au passé. D'où

l'ironie sur le caractère "nécrologique" de l'ouvrage que

vient de lui consacrer Mirecourt, trait d'humour noir que

véhicule également la formule "feu G_rare" inscrite au

dessus de la gravure (feu = défunt, le défunt Gérard).

Nerval craint l'image

défavorable que pourrait donner de lui la gravure de Gervais.

En même temps, il sait très bien qu'en réalité "on" ne l'a

pas fait poser, que c'est lui qui a posé et choisi la

pose, que Gervais, par ailleurs, comme il le dit un peu plus

loin dans la lettre, "est un talent, plus sérieux que Nadar"

mais qui, comme ce dernier, "fait trop vrai !" (ibid.). En

bref, il craint un portrait trop ressemblant. Il exprime la

même appréhension en ce qui concerne le texte de Mirecourt : "Et

cette biographie elle-même, comment est-elle ? Suis-je

éreinté ? suis-je flatté ?" (ibid.). Nerval aurait dû par

conséquent être satisfait quand il put se rendre compte que

Mirecourt, comme Gervais, l'avaient "peint en beau" (ibid.

p.1145). Pas si simple ! Pas si simple !

"Remerciez bien

Mirecourt, écrit Nerval à son ami Sartorius le 30 juin 1854

[...]. Le portrait n'est pas mal ; remerciez M. Gervais qui

est un charmant homme. J'avais l'agrément à Strasbourg

d'être connu de tout le monde — en voilà un signalement "

(ibid. p. 1164).

Nerval a donc eu le plaisir (l'

"agrément") de constater que, grâce à son portrait,

il bénéficiait auprès des Strasbourgeois d'un

"signalement" flatteur. Rien ne pouvait lui plaire

autant que ce signalement en "cigne allemand" .

Autrement dit : en poète romantique. La faute d'orthographe

intentionnelle du mot "cigne" souligne l'équivoque entre

l'idée de "signe" (= signalement) et celle de "cygne"

(hiéroglyphe traditionnel du Poète. Cf. "le Cygne de

Saint-Point", surnom de Lamartine). Mais ce "G_rare"

est-il le vrai Gérard ? N'est-il pas un Gérard par trop

"rare" ? : "cette chose peut me faire beaucoup d'ennemis, il y

a de quoi me faire blaguer aussi plus que de raison" (ibid.

p.1664). Remarque qui explique peut-être le commentaire

en forme d'aveu :

"Je suis l'autre". "Dites partout que c'est mon

portrait ressemblant mais posthume, écrit-il encore, de

façon amusante, à George Bell, — ou bien encore que Mercure

avait pris les traits des Sosie et posé à ma place" (ibid.

p. 1143). Ce n'est donc pas Gérard que nous voyons dans ce

portrait mais un dieu de l'Olympe prenant la pose d'un

prince florentin. Ou plutôt, c'est une image de lui

poétiquement transfigurée, comme le sont, ailleurs, dans son

œuvre, ses autres identités d'élection comme "le prince

d'Aquitaine à la tour abolie" de son poème

El Desdichado.

Une lettre envoyée au docteur Labrunie (son père) le 12 juin 1854 offre une

autre exégèse de cette anecdote :

"Il a paru depuis

mon départ une biographie dont on t'aura parlé peut-être. Je

l'ai vue à Strasbourg, on m'y traite de héros de roman et

c'est plein d'exagérations bienveillantes sans doute et

d'inexactitudes qui m'importent fort peu du reste, puisqu'il

s'agit d'un personnage conventionnel... On ne peut empêcher

les gens de parler, et c'est ainsi que s'écrit l'histoire,

ce qui prouve que j'ai bien fait de mettre à part ma vie

poétique et ma vie réelle." (ibid. p.1151).

Nerval eut-il véritablement ce pouvoir de "mettre à part [sa] vie

poétique et [sa] vie réelle", comme il essaie d'en rassurer

son géniteur ? Il est plutôt célèbre pour avoir pratiqué ce

qu'il appelle dans Aurélia "l'épanchement du songe dans

la vie réelle" (ibid. p.163). Mais on voit bien que dans sa

correspondance privée, de façon rationaliste, au risque de dépouiller le thème de l'altérité de

cette aura de mystère qui inspire coutumièrement à la critique

de vertigineuses interprétations,

il

réduit la dissociation du moi à l'idée plus classique du "personnage",

de l'avatar poétique ou romanesque, du portrait "peint en beau" pour la postérité. Il présente l'Autre comme une identité seconde destinée au

public, voire confectionnée par ce public lui-même ("On ne peut

empêcher les gens de parler"). Le vrai moi est ailleurs que dans

ce "personnage conventionnel". Mais la chose est-elle

si claire dans son esprit ? Lequel est

le plus vrai du prince d'Aquitaine ou de Gérard Labrunie ?

Rimbaud, quand à lui, semble inverser la démarche. Le vrai moi, pour

Rimbaud, c'est l'Autre : celui qui

"remue[...] dans les profondeurs, ou vient d'un bond sur la

scène [du poème]". Du moins pour le Rimbaud du 15 mai 1871.

Celui d'Une

saison en enfer, par contre, semblera davantage prêt à déposer toutes

ses défroques, celle du "mage" et de l'"ange" comme celle de

"l'Époux infernal", celle du voyant comme celle du voyou, et à

les dénoncer comme autant de "mensonges".

À consulter en ligne :

Jean-Nicolas Illouz,

« Nerval et Baudelaire devant Nadar »

|

Quant à la

formule elle-même "Je est un autre", sa nouveauté (qui a

contribué, sans doute, à sa notoriété) vient du télescopage entre la première

personne du pronom sujet et la troisième personne du verbe, qui fait

sentir par la syntaxe l'idée de fracture contenue dans les mots. Mais l'idée, par

elle-même, n'est pas neuve. On trouve chez Nerval l'expression "Je suis

l'autre" (inscription autographe sous un portrait), chez Hugo, dans

L'homme qui rit (II-5) , une phrase comme :

"C'était bien à lui-même qu'on parlait, mais lui-même était autre" (on

verra d'ailleurs plus loin que Gwynplaine, le héros mutilé de ce roman,

sert d'exemple à Rimbaud pour figurer le devenir-monstre que

signifie pour lui "se faire voyant"). Rimbaud, qui fréquentait

à l'époque le professeur de philosophie de Charleville Léon Deverrière, pourrait aussi l'avoir rencontrée, nous apprend Dominique Combe (ibid. p.19-20),

dans une note de l'ouvrage

récent d'Hyppolite Taine, De l'intelligence (1870), intitulée : "Sur les

éléments et la formation de l'idée du Moi".

|

NOTE SUR LES

ÉLÉMENTS

ET LA FORMATION DE L’IDÉE DU MOI

La "note" (en fait

une sorte d'annexe en fin de volume)

commence par la phrase suivante : "Sous le nom de névropathie cérébro-cardiaque, le docteur Krishaber décrit une maladie dans

laquelle on voit très-bien comment se fait et se défait l’idée

du moi." Quelques paragraphes plus loin, le texte évoque le cas

d'un patient qui a perdu le souvenir de son ancien moi. Pour

figurer la scission du moi intervenue chez cet individu, Taine

utilise une comparaison avec la métamorphose de la chenille en

papillon qui n'est pas sans rappeler la fable rimbaldienne du

cuivre et du clairon :

"On ne peut

mieux comparer l’état du patient qu’à celui d’une chenille qui,

gardant toutes ses idées et tous ses souvenirs de chenille,

deviendrait tout d’un coup papillon avec les sens et les

sensations d’un papillon. Entre l’état ancien et l’état nouveau,

entre le premier moi, celui de la chenille, et le second moi,

celui du papillon, il y a scission profonde, rupture complète.

Les sensations nouvelles ne trouvent plus de série antérieure où

elles puissent s’emboîter ; le malade ne peut plus les

interpréter, s’en servir ; il ne les reconnaît plus, elles sont

pour lui des inconnues. De là deux conclusions étranges, la

première, qui consiste à dire : Je ne suis pas ; la seconde, un

peu ultérieure, qui consiste à dire : Je suis un autre."

Hyppolite Taine, De

l'intelligence, tome II, p.465-466.

En ligne sur

Gallica et sur

Wikisource.

|

Les "vieux imbéciles",

poursuit Rimbaud dans le troisième paragraphe, n'ayant

"trouvé du Moi que la signification fausse"

des "millions de squelettes" encombrent l'histoire de la littérature.

"Depuis un temps infini" (ici, apparemment, les poètes romantiques ne

sont pas les seuls visés) ils "ont accumulé les produits de leur

intelligence borgnesse, en s'en clamant les auteurs !" La critique

semble double : borgnes, ils n'ont vu les choses qu'à moitié, ils

n'ont trouvé que des demi-vérités ;

inconscients, ils se proclament les auteurs de produits intellectuels

qui en fait ne leur appartiennent pas en propre, sont le fruit de

l'imitation consciente ou inconsciente, du conformisme, de la

reproduction à l'infini des mêmes erreurs et des mêmes idées reçues.

Quelle est donc cette "signification fausse du Moi" ?

"Celle qui repose sur le principe d'identité" glose Pierre Brunel (PB

p.242, n.3) : le Moi est un, il est invariable et il est transparent à

lui-même. Arcboutés sur ce principe faussement évident, de superficiels

poètes ignoreront toujours la part mystérieuse de leur être et du monde.

Ils se proclameront "auteurs" alors qu'ils ne font que "ramasser", poursuit Rimbaud dans le paragraphe suivant, les idées "jetées" par

"l'intelligence universelle". Rimbaud flétrit ces "fonctionnaires" de la littérature qui se

contentent de "renouveler" des "antiquités", de s'approprier les

"fruits" d'autres "cerveaux" que le leur, et affirme (on

n'est pas très modeste quand on a dix-sept ans) que jusqu'ici (jusqu'à lui ?), un véritable "auteur,

créateur, poète, cet homme n'a jamais existé !"

Mais il semble qu'à cette hauteur du texte, Rimbaud ait

décidé d'abandonner provisoirement sa cible romantique. Poursuivant

cette sorte d'histoire de la poésie qui sert de fil directeur et de

soubassement à son discours théorique, il administre au passage un

coup de griffe aux poètes parnassiens.

|

En Grèce, ai-je dit, vers et lyres rhythment

l'Action. Après, musique et rimes sont jeux, délassements. L'étude de ce

passé charme les curieux : plusieurs s'éjouissent à renouveler ces antiquités :

− c'est pour eux.

L'intelligence universelle a toujours jeté ses idées, naturellement ;

les hommes ramassaient une partie de ces fruits du cerveau : on agissait

par, on en écrivait des livres : telle allait la marche, l'homme ne se

travaillant pas, n'étant pas encore éveillé, ou pas encore dans la plénitude

du grand songe. Des fonctionnaires, des écrivains : auteur, créateur, poète,

cet homme n'a jamais existé !

|

|

|

|

Critique

des Parnassiens

Après les

romantiques, les Parnassiens. L'évocation de la poétique parnassienne

dans la lettre du 15 mai 1871 est toujours sur le mode du "oui ...

mais...". La célébration de l'harmonie entre le Rêve et l'Action,

l'artiste et la cité, aux origines grecques de la poésie, était,

nous l'avons vu, un poncif du Parnasse (cf. le "Prologue" des Poèmes

saturniens de Verlaine, qui devait d'ailleurs beaucoup, sur ce point,

à la

Préface des

Poèmes Antiques de Leconte de Lisle). Rimbaud

commence ici par rappeler cet âge d'or. Mais c'est pour tout de suite

ajouter que, si "plusieurs s'éjouissent à renouveler ces antiquités :

−

c'est pour eux." Autrement dit, il leur abandonne (dédaigneusement)

cette variété suspecte d'inspiration poétique. Il ne partage pas, quant à lui, ce goût

de l'Antiquité et surtout ce plaisir vain pris à ressusciter le passé.

Le même rejet sera répété plus loin lorsque Rimbaud

abordera le bilan nominatif de ce qu'il appelle les "seconds

romantiques" : "Les seconds romantiques sont très voyants, Th. Gautier, Lec. de Lisle, Th. de Banville.

Mais inspecter l'invisible et entendre l'inouï étant

autre chose que reprendre l'esprit des choses mortes, Baudelaire est le

premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu."

Banville et

Leconte

de Lisle qui sont, parmi les auteurs de la liste, ceux qui ont le plus

passionnément cultivé l'inspiration mythologique et le goût de

l'Antiquité, sont certes cités comme des auteurs "très voyants" mais ils

sont implicitement accusés de "reprendre l'esprit des choses mortes" et

d'être très inférieurs en cela à Baudelaire. Un peu plus loin aussi,

dans le texte, la formule

"Cette langue sera de l'âme pour l'âme" peut être prise pour une pointe

contre la doctrine de "l'Art pour l'Art", donc contre

Théophile Gautier.

Les "cent hexamètres mythologiques" de

Credo in unam (l'expression est de Rimbaud lui-même dans la

lettre à Banville du 15 août 1871), sont apparemment bien oubliés ! Ou

bien seraient-ils reniés ? Rimbaud a-t-il lu entre temps le pamphlet de

Baudelaire contre "l'école païenne" ? Ce n'est pas impossible :

"Qui nous délivrera des Grecs et des Romains ? [...] Au point de vue

purement littéraire, ce n'est pas autre chose qu'un pastiche inutile et

dégoûtant [...] Le goût immodéré de la forme pousse à des désordres

monstrueux et inconnus [...] Absorbées par la passion féroce du beau, du

drôle, du joli, du pittoresque, car il y a des degrés, les notions du

juste et du vrai disparaissent. La passion frénétique de l'art est un

chancre qui dévore le reste." (Baudelaire, "L'école païenne", 1853)

Nous ne revenons pas sur la fin du

paragraphe, qui a été commentée plus haut. |

La première étude

de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière ; il

cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la

sait, il doit la cultiver ; Cela semble simple : en

tout cerveau s'accomplit un développement naturel ; tant d'égoïstes se |

|

page 4

|

proclament auteurs ; il en

est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel !

— Mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse : à

l'instar des comprachicos, quoi ! Imaginez un homme s'implantant et se

cultivant des verrues sur le visage.

Je dis qu'il faut être voyant, se faire

voyant.

Le Poète se fait voyant par un long,

immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes

d'amour, de souffrance, de folie ; il cherche lui-même, il épuise en lui

tous les poisons, pour n'en garder que les quintessences. Ineffable

torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où

il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand

maudit,

— et le suprême Savant !

— Car il

arrive à l'inconnu ! Puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche, plus

qu'aucun ! Il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il finirait par

perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues ! Qu'il crève dans

son bondissement par les choses inouïes et

innommables : viendront d'autres horribles travailleurs ; ils

commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé !

— la suite à six minutes

— |

|

|

|

Le poète voyant,

du mythe littéraire au projet

personnel.

Avec ces trois paragraphes (qui achèvent la

première partie du texte, avant la coupure de Mes petites amoureuses)

on arrive au noyau principal du discours, l'exposé de l'entreprise

du voyant. Ce n'est pas un hasard si la postérité a baptisé cette

lettre "lettre du voyant". Le mot revient neuf fois dans le

texte, notamment dans

la phrase qui lui sert de conclusion :

"Voilà.

— Ainsi je travaille à me rendre

voyant.

—"

Le second des paragraphes concernés est une simple

phrase, soigneusement isolée et mise en valeur par le dispositif

typographique : elle contient deux fois le mot clé et résume assez bien

les deux aspects de la question : Être / Se faire.

- "Je dis qu'il faut être voyant, [...]" : "être voyant" ?

qu'est-ce à dire ? appelons cela : le mythe romantique du voyant,

- "[...] se faire voyant" : c'est l'idée que ce qu'une tradition

spiritualiste décrit volontiers comme un don est en réalité le

résultat d'un "faire" et d'un "se faire", l'enjeu d'un travail, le fruit

d'une méthode, que l'auteur a décidé d'adopter comme projet personnel.

Le "voyant" de Rimbaud doit beaucoup à l'imagerie

romantique. Il fait montre d'une "force surhumaine". Par son ascèse de

pensée, "il arrive à l'inconnu", terme qui, au moins chez Hugo, est doté

d'une évidente signification religieuse :

Oh ! vous êtes les seuls pontifes,

Penseurs, lutteurs des grands espoirs,

Dompteurs des fauves hippogriffes,

Cavaliers des pégases noirs !

Âmes devant Dieu toutes nues,

Voyant des choses inconnues,

Vous savez la religion !

(Les

Mages, dans Les Contemplations)

"Le voyant" parvient à "la plénitude du grand songe"

ce qu'on peut comprendre sur un mode mystique comme une sorte d'extase

contemplative ou sur un mode plus politique, à la Hugo, comme le "grand

espoir" d'une société plus juste, d'une humanité libérée de ses

servitudes et réconciliée. Il pénètre par les "correspondances" les

secrets de la nature ("parfums, sons,

couleurs"). Il est le "suprême

savant" parce qu'il sait interpréter les symboles "que seul le voyant

peut saisir". L'expression vient du portrait de Baudelaire par

Théophile Gautier qui sert de préface à l'édition

de 1868 des Fleurs du mal :

"Baudelaire, bien qu’on l’ait souvent

accusé de matérialisme, reproche que la sottise ne manque pas de

jeter au talent, est, au contraire, doué à un degré éminent du don

de spiritualité, comme dirait Swedenborg. Il possède aussi le don de

correspondance, pour employer le même idiome mystique, c’est-à-dire

qu’il sait découvrir par une intuition secrète des rapports

invisibles à d’autres et rapprocher ainsi, par des analogies

inattendues que seul le voyant peut saisir, les objets les plus

éloignés et les plus opposés en apparence. Tout vrai poëte est doué de cette qualité plus ou moins

développée, qui est l’essence même de son art."

On verra dans la page suivante (après la

coupure de Mes petites amoureuses) que Rimbaud, contrairement à

Gautier, ne considère pas le qualificatif "matérialiste" comme une

injure : "Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez". Cependant sa

conception du poète, penseur, prophète et mage laïque, "chargé de

l'humanité, des animaux même", doit beaucoup à l'image du "voyant"

diffusée par le spiritualisme romantique.

Un autre héritage manifeste du romantisme réside dans

l'assimilation de la vocation poétique à une révolte métaphysique,

prométhéenne ou luciférienne. Mais Rimbaud articule cette mythologie

apprise avec cette sorte de discours de la méthode qui semble lui être

beaucoup plus personnel : le développement des facultés créatrices

par l'approfondissement de la connaissance de soi : "La

première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre

connaissance, entière ; il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente,

l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver [...]". Le verbe

"tenter" est particulièrement intéressant. Il rappelle la notion morale

de "tentation". Le grand tentateur, on le sait, c'est Satan, "le plus

savant et le plus beau des Anges", selon Baudelaire (Les

Litanies de Satan). Le poète, donc, cherchant son âme, n'hésite

pas à la pousser dans ses derniers retranchements (comme le fait

Méphistophélès avec le docteur Faust : encore un mythe à la mode chez

les romantiques) et il doit être prêt à la connaître "entière"

c'est-à-dire jusque dans ses replis les plus sombres, et à la

reconnaître, à l'avouer, souvent même, chez Rimbaud, à la revendiquer

dans ce qu'elle a de plus démoniaque (cf., entre autres, le prologue

sans titre d'Une saison en enfer ou le chapitre L'Époux

infernal).

Pour imager sa théorie, Rimbaud puise dans le roman de

Victor Hugo L'Homme qui rit l'exemple des "comprachicos".

Gwynplaine, le héros de ce roman, a été enlevé tout jeune par les "comprachicos"

(les voleurs d'enfants) qui lui ont fendu la bouche de manière à

afficher sur son visage un éternel sourire (voir

son portrait en II-2-1). Ainsi balafré, il est

produit dans les foires comme un monstre et devient une sorte de symbole

du clown tragique, représentation traditionnelle de l'artiste maudit.

Mais, allant sur ce point plus loin que Hugo dans le symbole, Rimbaud

suggère au poète de s'infliger volontairement, lui-même, au plan moral, la

défiguration infligée par les comprachicos à Gwynplaine : "il s'agit de

faire l'âme monstrueuse : à l'instar des comprachicos, quoi !" Et

il ajoute, pour le cas où son destinataire n'aurait pas suffisamment

senti l'horreur de la suggestion : "Imaginez un homme s'implantant et se

cultivant des verrues sur le visage."

Gérald Schaeffer, qui a consacré une étude très détaillée aux lettres

"du voyant" en 1975 explique ce qu'il y a de profondément transgressif

d'un point de vue chrétien dans un tel développement en citant ce

jugement de Hugo sur les comprachicos : "Les vivisecteurs de ces

temps-là réussissaient très bien à effacer de la face humaine l'effigie

divine" (GS p.162). Rappelons-nous aussi à ce propos cette parole de

l'Époux infernal dans Une saison en enfer : "Un homme qui veut se

mutiler est bien damné, n'est-ce pas ?"

Toute la méthode qu'envisage Rimbaud pour accéder à une

connaissance complète de son "âme" et parvenir à débusquer "l'autre"

qu'il a en lui est marquée par ce jeu dangereux avec la transgression

des codes de la morale et des limites humaines : "Dérèglement -

souffrance - folie - poison, écrit Schaeffer : le vocabulaire s'oriente

visiblement vers l'excès (et le mot amour prend lui aussi une coloration

nocturne) propre à faire sortir l'individu des normes, pour lui donner

accès à l'univers secret des visions. Le prix à payer est la maladie, la

folie, la mort — spirituelle ou physique" (GS p.164-165) : "Qu'il

crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables : viendront d'autres horribles travailleurs ; ils

commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé !"

On ignore ce que Rimbaud avait lu de Baudelaire.

N'aurait-il connu que Les Fleurs du Mal qu'il y eût déjà

probablement trouvé un matériau suffisant pour élaborer son "immense et

raisonné dérèglement de tous les sens". Les excitants qu'énumère le poème

Le Poison (le vin, l'opium et l'amour) ont la propriété de

générer des visions fantastiques (le vin fait surgir "plus d'un portique

fabuleux / Dans l'or de sa vapeur rouge, / Comme un soleil couchant dans

un ciel nébuleux), de dérégler les notions normales de l'espace et du

temps ("L'opium agrandit ce qui n'a pas de bornes, / Allonge

l'illimité, / Approfondit le temps, creuse la volupté"). Mais "Tout cela

ne vaut pas le poison qui découle" des "yeux verts" de l'aimée.

Il est

cependant assez probable que, malgré ses à peine seize ans et demi en

mai 1871, Rimbaud avait lu tout ou partie des nombreux essais consacrés

par le "vrai Dieu" aux "paradis artificiels" (Le Vin, Le Hachisch,

Le Poème du Hachisch, Le Mangeur d'opium). Baudelaire y analyse, avec

force détails, "l'hallucination ou plutôt la méprise des sens dans

l'état mental occasionné par le hachisch". Il y montre que dans cette

expérience, l'hallucination est "presque volontaire et ne devient

parfaite que par l'action de l'imagination". Autrement dit,

l'augmentation prodigieuse des facultés perceptives que permet l'usage

des stupéfiants, voie d'accès à l'Inconnu, ne donne son plein résultat

que si l'individu possède par lui-même une "âme déjà riche" et "a

cultivé" la puissance imaginative dont son "cerveau" est naturellement

doué (ce qui est le cas depuis longtemps en ce qui concerne Rimbaud :

rappelons-nous comment il se décrit enfant : "Gisant

au pied d'un mur, enterré dans la marne /

Et pour des visions écrasant son œil darne", dans Les Poètes de sept

ans). Par ailleurs, qui dit processus "volontaire" signifie

dérèglement "raisonné". C'est bien d'une méthode qu'il s'agit. "Nous

t'affirmons, méthode !" clament les Assassins (Hachischins) de

Matinée d'ivresse (dans Les Illuminations). Cette idée de

l'ivresse comme adjuvant à la fécondité littéraire, Rimbaud aurait pu la

trouver aussi, dans l'essai de Baudelaire sur

Edgar Poe, sa

vie, ses œuvres (1856) :

"Il existe dans l'ivresse

non seulement des enchaînements de rêves, mais des séries de

raisonnements qui ont besoin, pour se reproduire, du milieu qui leur

a donné naissance (...). Je crois que, dans beaucoup de cas, (...)

l'ivrognerie de Poe était un moyen mnémonique, une méthode de

travail, méthode énergique et mortelle, mais appropriée à sa nature

passionnée. Le poète a appris à boire, comme un littérateur soigneux

s'exerce à faire des cahiers de notes." (Charles Baudelaire, Edgar Poe, sa

vie, ses œuvres, III).

Le "long, immense et raisonné

dérèglement de tous les sens" de Rimbaud a beaucoup à voir,

convenons-en, avec la "méthode énergique et mortelle" mentionnée dans

l'extrait ci-dessus. Comme, en outre, cette méthode est "mortelle" — on

peut en "crever" dit plus crument Rimbaud, en devenir fou

("affolé") aussi — il convient d'en "raisonner" au maximum la pratique

(autre sens possible du mot) et, en tout cas, quand on tente d'"épuiser"

les vertus des poisons, de ne pas s'y abandonner aveuglément, de "n'en

garder que les quintessences", c'est-à-dire ce qui est utile à la

création poétique.

Remarquons pour terminer que Rimbaud n'emploie pas ici

le mot "hallucination", ni le mot "rêve". C'est, semble-t-il,

ultérieurement, qu'il élargira la palette des méthodes possibles pour

parvenir de façon artificielle au dérèglement des perceptions

sensorielles. Le petit traité de l'hallucination volontaire contenu dans Alchimie du verbe (l'"hallucination

simple" prolongée par l'"hallucination des mots") ne fait guère mention des "poisons" (même si les

"sommeils de plusieurs jours" mentionnés par le récit y font penser).

Par contre, il y est question de rêves continués, et d'une pratique de

l'illusion visuelle (habituelle, dit Rimbaud : "Je

m'habituai à l'hallucination simple")

qui semble relever davantage de l'exercice lucide que de l'absorption

d'alcools ou de la prise de stupéfiants. Dans sa poésie, c'est surtout à

partir de 1872, avec des pièces comme Larme, Michel et

Christine, Mémoire ou les proses des Déserts de l'amour que Rimbaud commencera à mettre en scène

la transformation à vue de certains paysages à la faveur

d'épisodes oniriques ou hallucinatoires qui préfigurent les exemples ultérieurement

donnés dans Alchimie du verbe (et, bien sûr, plus

systématiquement encore, dans Les Illuminations). Mais l'idée de

l'expérience visionnaire guidée par une pratique raisonnée était déjà

présente sur un plan théorique dans la lettre du 15 mai 1871. Quel rôle

réel ont pu jouer ces différentes sortes de "méthodes"

dans le travail créateur de Rimbaud, c'est difficile à savoir. La part

respective de l'expérience réellement vécue et de l'affabulation littéraire, en ces

matières, est impossible à évaluer.

|

pages 5 et 6

|

|

Ici, j'intercale un second psaume, hors du texte : veuillez tendre une

oreille complaisante,

— et tout le monde sera charmé.

— J'ai l'archet en

main, je commence :

Voilà. Et remarquez bien que, si je ne

craignais de vous faire débourser plus de 60 c. de port,

—

moi pauvre effaré qui, depuis sept mois, n'ai

pas tenu un seul rond de bronze !

— je vous livrerais encore mes

Amants de Paris, cent hexamètres, Monsieur, et ma Mort de Paris, deux cents hexamètres

!

— Je reprends :

|

|

|

|

Intermède ?Au moment d'"intercaler" son second

"psaume", Rimbaud prend soin de souligner que ce nouvel échantillon de

sa production récente est offert au lecteur "hors du texte".

André Guyaux a vu dans cette indication une confirmation de ce que les

poèmes inclus dans la lettre "sont bien, non pas l'illustration des

idées exposées, mais des intermèdes, qui tendent à divertir le lecteur,

à lui offrir une récréation poétique destinée à la distraire de l'aride

continuité de la longue dissertation. Décalés par rapport à la théorie

du voyant, ils relèvent d'une autre esthétique, qui semble même

anachronique. Composant sa lettre à partir d'un texte déjà rédigé,

Rimbaud en a sacrifié la continuité pour introduire la principale de ces

insertions [...]". En effet, l'observation de la graphie de ces poèmes

et de certaines caractéristiques des feuillets qui les contiennent

tend à montrer qu'ils ont été ajoutés après coup. Ainsi, la phrase "Donc le poète est vraiment voleur de feu", située en tête du feuillet 7 du

manuscrit, sans retrait par rapport à la marge, après les feuillets 5 et 6 consacrés à Mes Petites

amoureuses, était sans doute primitivement la suite immédiate et

directe de la phrase qui termine le feuillet 4 :

"ils commenceront par les horizons ou l'autre s'est affaissé !" Cf. André Guyaux, op. cit. 2001, p.63-64 et Pléiade 2009, p.991.

Sans contester cette seconde partie du raisonnement, on

peut légitimement contester la première. Contre Rimbaud lui-même et ses

précautions oratoires ("j'intercale un second psaume, hors du texte")

il est possible de se demander si les poèmes du texte ne sont pas au

contraire un excellent exemple de ce devenir voyant fondé sur l'encrapulement

dont Rimbaud parle à Georges Izambard, de cet "autre" qu'il découvre en

lui en cette année 1871, ce Rimbaud-Mister Hyde prêt à "casser les

hanches" de ses petites amoureuses pour les punir de les avoir

aimées. C'est l'hypothèse que défend notamment Jean-Luc Steinmetz, en

attribuant cette métamorphose du poète à l'amère expérience contée par,

ou transposée dans, Le Cœur supplicié. On peut ne pas être

entièrement d'accord avec son analyse de ce dernier texte mais on enregistre avec intérêt et

"reconnaissance" son aveu d'une évolution personnelle sur cette question

:

"Le Cœur du pitre et les trois poèmes de l'autre « lettre du

voyant » illustrent, en fin de compte, ce programme évidemment motivé

par la circonstance. Je ne les avais pas compris comme tels, tout

d'abord, et je les considérai surtout comme distincts de la voyance.

Vraisemblablement la voyance de Rimbaud (le mot — faut-il le

rappeler — n'apparaît pas sous sa plume) n'est pas embellissante. Elle

suivrait plutôt le chemin d'un certain Baudelaire. De là, ce travail de

dérision systématique perceptible dans Mes petites amoureuses et

Accroupissements : le retournement, l'inversion des grandes amoureuses

et de la prière qui élève. Le principe de l'encrapulement, parallèlement

à des actes contestant le bon ordre et la bonne pensée, s'introduit dans

le texte et programme une mise à bas méditée (travaillée) du milieu

social, de l'image qui en est donnée, plus encore que du poète lui-même"

(op. cit. 2008).

L'invitation

rimbaldienne à lire Mes petites amoureuses "hors du texte"

est donc finalement assez suspecte. Maurice Hénaud (op.cit. 2016)

l'analyse comme un exemple de cette sorte de dénégation valant pour un

aveu inconscient qu'observe Sigmund Freud chez ses

patients, dans

La Négation (1925). Rimbaud, d'ailleurs, ne

trahit-il pas sa véritable pensée quand il décide de lancer son poème

par le même "coup d'archet" qui, ci-dessus, a permis à "Je" de prendre

conscience qu'il est "un autre" : "je

lance un coup d'archet : la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou

vient d'un bond sur la scène"? N'est-ce pas, en effet, un "autre" de

Rimbaud, le double sadique (ou sadien) du charmant poète de Roman,

Rêvé pou l'hiver ou Ma Bohême, qui saute tout à trac sur

le théâtre du Moi, à l'appel du violon, en entonnant Mes petites

amoureuses ?

Avant de sonner la fin de l'entracte par un "Je

reprends", Rimbaud informe son correspondant (et nous, lecteurs, par la même

occasion, car ce sont des textes dont on a perdu toute trace) qu'il a

composé d'autres longs poèmes autour du sujet de Paris, la ville qui l'attire comme un

aimant ("mes Amants de Paris, cent hexamètres, Monsieur, et ma

Mort de Paris, deux cents hexamètres !), poèmes qu'il ne lui envoie pas afin qu'il n'ait pas à acquitter

d'excessifs frais de port (car Rimbaud n'affranchissait jamais son

courrier et laissait le soin à ses correspondants de payer la surtaxe). |

page 7

|

Donc le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des

animaux même ; il devra faire sentir,

palper, écouter ses inventions ; si ce qu'il rapporte de là-bas a forme,

il donne forme : si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une

langue ;

— Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel

viendra ! Il faut être académicien,

— plus mort qu'un fossile, — pour

parfaire un dictionnaire, de quelque langue que ce soit. Des faibles se

mettraient à penser sur la première lettre de l'alphabet, qui pourraient

vite ruer dans la folie !

—

Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfums, sons,

couleurs, de la pensée accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait

la quantité d'inconnu s'éveillant en son temps dans l'âme universelle :

il donnerait plus

— que la formule de sa pensée, que la notation

de sa

marche au Progrès ! Énormité devenant norme, absorbée par tous, il

serait vraiment un multiplicateur de progrès !

Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez

— Toujours pleins du Nombre

et de l'Harmonie, ces poèmes seront faits pour rester.

— Au fond, ce

serait encore un peu la Poésie grecque. L'art éternel aurait ses

fonctions ; comme les poètes sont citoyens. La Poésie ne rythmera plus

l'action ; elle sera en avant. |

|

|

|

Du "langage universel" et de la fonction du Poète

C'est la question de la communication qui donne son

unité à la partie du texte que nous abordons maintenant.

"Donc le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des

animaux même [...]". Le "voleur de feu", dans la

mythologie antique, c'est le titan Prométhée. Comme nous y engage Gérald Schaeffer dans son commentaire, il

faut prendre au sérieux la référence à ce mythe (Izambard,

rapporte Schaeffer, a dit avoir longuement étudié le

Prométhée enchaîné d'Eschyle avec

Rimbaud, GS. p.168, n.38). Le poète étant parvenu à l'Inconnu n'en est

encore qu'à mi-chemin de son travail car il lui reste à trouver le moyen

de communiquer aux hommes, à l'humanité entière, ce qu'il a trouvé

"là-bas". En cela, il est comparable à Prométhée, car c'est pour les

hommes que Prométhée a dérobé le feu aux dieux et c'est "pour avoir

trop aimé les hommes" qu'il a été puni par eux. D'où aussi, la dimension

politique et sociale que prend la réflexion sur la langue, on le verra,

dans ce passage. On limite trop souvent la référence prométhéenne à son

versant métaphysique, parmi les commentateurs de Rimbaud.

|

LE MYTHE DE PROMÉTHÉE

CHEZ ESCHYLE

"Le Prométhée d'Eschyle

a donné le feu aux hommes, c'est-à-dire le langage, l'art et la

technique :

« J'inventai aussi pour eux la plus belle de toutes les

sciences, celle du nombre, et l'assemblage des lettres, qui

conserve le souvenir de toutes choses et favorise la culture

et les arts. Le premier aussi j'accouplai les animaux et les

asservis au joug et au bât. »

Ces inventions lui ont

valu le châtiment qui justifie sa révolte :

« À parler franc, je hais tous les dieux, qui, obligés par

moi, m'en payent par un traitement inique.

Hermès — J'entends : tu délires et tu es gravement

malade.

— Malade ! oui, si c'est être malade, que de haïr ses

ennemis. »"

(GS, p.168)

|

Le poète voleur de feu, dit Rimbaud, est "chargé de

l'humanité, des animaux même " : "à la manière encore de Prométhée,

commente Schaeffer, à la façon aussi du poète selon Hugo, prophète d'un

animisme universel" (GS. p.170). D'où le problème de la communication :

"il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions ; si ce qu'il

rapporte de là-bas a forme, il donne forme : si c'est informe, il

donne de l'informe." L'idée semble être la suivante : de ses incursions

dans l'"Inconnu" ("là-bas"), ou dans son propre "Inconnu" (son

"autre"), le poète

ramène des "inventions" (des trouvailles : "inventer" au sens de "trouver",

mais ce sont aussi ses inventions de poète, bien sûr) qu'il doit pouvoir

communiquer dans un langage qui parle aux sens du lecteur ("palper"

et "écouter" ne sont en fait que des variétés du "sentir") et en restant

au plus près de sa pensée : si elle est désordonnée, incohérente

("informe"), tant pis. L'important est que l'expression colle à

l'expérience visionnaire vécue.

La phrase suivante, si on observe bien la ponctuation

utilisée par Rimbaud, va en fait de "Trouver une langue ; [...]" jusqu'à

"[...] de la pensée accrochant la pensée et tirant." En effet, Rimbaud a

placé un simple point-virgule après "langue" et tout ce qui suit, placé

entre deux tirets, n'est qu'une longue incidente : une parenthèse

savante. Nous proposons donc de lire d'abord la

phrase de base :

"Trouver une langue ; [...]

Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfums, sons,

couleurs, de la pensée accrochant la pensée et tirant."

Dans quelle langue notre nouveau

Prométhée transmettra-t-il à l'humanité les secrets qu'il a volés aux

dieux ? Rimbaud reprend en la précisant l'idée de la phrase

précédente selon laquelle la mission fixée au poète était

de "faire sentir". De transmettre, donc, cette "pensée chantée

et comprise

du chanteur" évoquée plus haut dans le texte, qui n'est ni seulement

sensations, ni seulement idées, mais les unes et les autres étroitement

mêlées, car idée et sensation ne sont qu'une seule et même chose. D'où les formules

binaires suggérant une communication directe entre auteur et lecteur,

"directe" c'est-à-dire sans l'intermédiaire sinon des mots du

moins du pauvre langage ordinaire : "de l'âme

pour l'âme", "de la pensée accrochant la pensée". D'où aussi, le dessein

d'une langue poétique apte à faire la synthèse des sensations ("résumant

tout, parfums, sons couleurs") qui n'est pas sans rappeler les "correspondances"

baudelairiennes.

|

LES CORRESPONDANCES

CHEZ BAUDELAIRE

Correspondances est un célèbre sonnet de Baudelaire. Le

poème montre comment, dans la nature, "les parfums, les

couleurs et les sons se répondent". Les vers 9-10 donnent

l'exemple de correspondances entre "parfums" et sensations

tactiles (« frais comme des chairs d’enfant »), auditives (« doux comme les hautbois ») et visuelles (« verts comme les

prairies »). Ces liens secrets suggèrent l'unité profonde du

cosmos, que Baudelaire dote d'une vie propre et assimile à un

regard divin posé sur l'humanité : "La Nature est un temple

où de vivants piliers / Laissent parfois sortir de confuses

paroles ; / L’homme y passe à travers des forêts de

symboles / Qui l’observent avec des regards familiers." La

tradition critique, pour désigner ces deux sortes de

correspondances, parle volontiers de correspondances

horizontales (sensorielles) et verticales (métaphysiques).

Ci-dessous, deux extraits des œuvres en prose de Baudelaire

où le poète définit de façon plus théorique que dans le

sonnet ces diverses sortes de correspondance :

Extrait de

Richard Wagner et Tannhäuser à Paris,

1861 :

"Ce qui serait vraiment surprenant c'est que le son ne

pût pas suggérer la couleur, que les couleurs ne pussent pas donner l'idée

d'une mélodie, et que le son et la couleur fussent impropres à traduire

les idées ; les choses s'étant toujours exprimées par une analogie

réciproque, depuis le jour où Dieu a proféré le monde comme une complexe et indivisible totalité."

Extrait des

Notes

nouvelles sur Edgar Poe, 1857 :

"C'est cet admirable, cet immortel instinct du Beau qui nous fait

considérer la Terre et ses spectacles comme un aperçu, comme une

correspondance du ciel. La soif insatiable de tout ce qui est au-delà,

et que révèle la vie, est la preuve la plus évidente de notre

immortalité. C'est à la fois par la poésie et à travers la poésie, par

et à travers la musique que l'âme entrevoit les splendeurs situées

derrière le tombeau."

|

Attelons-nous maintenant à la parenthèse philosophique

insérée par Rimbaud au milieu de la phrase précédente :

"

— Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel

viendra ! Il faut être académicien,

— plus mort qu'un fossile, — pour

parfaire un dictionnaire, de quelque langue que ce soit. Des faibles se

mettraient à penser sur la première lettre de l'alphabet, qui pourraient

vite se ruer dans la folie !

— "

L'affirmation initiale

est assez comique dans sa désinvolture. Elle est tout à fait dans le

registre péremptoirement prophétique qui est celui de toute la lettre.