| |

L'interprétation

traditionnelle de ce texte important mérite d'être interrogée. Sur

deux points essentiellement :

1) Que se reproche exactement Rimbaud au début du texte en se

comparant à saint Antoine ? Une réponse habituelle et peu

convaincante consiste à expliquer qu'il rejette par là ses anciennes

et destructrices addictions visionnaires, dont le personnage de

Flaubert serait la pathétique illustration.

2) De quelle nature est le « travail » nouveau dans lequel Rimbaud

veut s'engager pour échapper à la « tentation d'Antoine » ?

Une réponse habituelle et peu convaincante voit dans ce nouveau

projet poétique une ambition démiurgique, visant à substituer au

monde connu un monde refait à neuf.

La tentation

d'Antoine

La Tentation de saint Antoine de Flaubert a été mise en vente en

avril 1874 (cf.

la caricature de Hadol dans L'Éclipse du 12 avril 1874).

Des pages d'une version antérieure avaient été publiées de décembre

1856 à février 1857, dans L'Artiste, sous l'égide de

Théophile Gautier. Il n'est pas

impossible que Rimbaud en ait eu connaissance. En tout cas, il

connaissait Flaubert. C'est précisément dans une lettre du 18 avril

1874, donc contemporaine des Illuminations, qu'il annonce à Jules Andrieu son intention d'écrire un recueil

de poèmes en prose, à caractère historique, imitant

l'« archéologie ultrà-romanesque » pratiquée

par Flaubert dans Salammbô. Et

je le soupçonne fort d'avoir lu Bouvard et Pécuchet pour une

raison que j'explique

ici. Mario Matucci, dans son article « Rimbaud et la tentation

d'Antoine », a cité plusieurs extraits des quatre passages publiés

dans L'Artiste en montrant que leur atmosphère, leurs images

et les soliloques saccadés de saint Antoine, ne sont pas sans

évoquer tels poèmes (comme Bonne pensée du matin, Villes

[I]) ou tels passages d'Une saison en enfer.

Au début du roman de Flaubert,

Antoine est seul, dans son désert de Thébaïde, « en prière sur la

terrasse, — comme les bêtes pacifiques paissent jusqu’à la mer de

Palestine. » (Enfance IV) Mais sa méditation est interrompue par des

réminiscences de sa vie antérieure. Il évoque les ambitions et les

désirs de son jeune âge que son vœu de solitude, de rupture avec le

monde, lui interdisent à tout jamais d’espérer assouvir.

Il énumère les fonctions auxquelles il aurait pu commodément accéder

dans la société : prêtre, grammairien, philosophe, soldat,

publicain... Insensiblement, il cède aux tentations que présentent à son

esprit ces images de son passé.

Des rêves de richesse

(épisode de Nabuchodonosor) et de plaisir charnel (épisode de la Reine de

Saba), de puissance et de gloire, ne cessent de le visiter. Et

chaque fois, passé le moment de délire,

c'est « l'affaissement et l'effroi ». Il s'écrie :

Une fois de plus je me suis

trompé ! Pourquoi ces choses ? Elles viennent des

soulèvements de la chair. Ah ! misérable !

Il s'élance dans

sa cabane, y prend un paquet de cordes, terminé par des

ongles métalliques, se dénude jusqu'à la ceinture, et

levant la tête vers le ciel : « Accepte

ma pénitence, ô mon Dieu ! ne la dédaigne pas pour sa

faiblesse. Rends-la aiguë, prolongée, excessive ! Il est

temps ! à l'œuvre !

Le motif qui pousse Rimbaud

à se comparer à saint Antoine est assez facile à comprendre.

Rimbaud n'y met aucun mystère. Comme l'indique fort

bien André Guyaux (1985), ce sont les mots suivants qui

l'expliquent :

Les quatre groupes

nominaux, qui suivent le prénom dans un ordre de volumes

décroissants, illustrent la comparaison exprimée dans la

première phrase, la situation existentielle indiquée par

référence. Le zèle écourté trouvera un écho compensatoire dans le

travail, au paragraphe suivant. (p.114).

Comme

Antoine de son inconstance dans le zèle religieux, Rimbaud s'accuse

de sa chronique insatisfaction, de son tempérament velléitaire. Il se reproche son interminable quête d'identité

(sera-t-il « le saint », « le savant au fauteuil sombre », etc., ou

l'éternel « enfant abandonné » ?), ses tergiversations face au choix

d'une vie parmi toutes celles qui lui semblent dues, ses

atermoiements d'éternel adolescent face à la nécessité, à vingt ans

révolus, de choisir un état. Enfin, sans doute se

repent-il aussi de cette habitude que nous lui connaissons, nous, ses lecteurs, de ne jamais mener les choses jusqu'au

bout. Bref, il constate en lui-même cet « ébat du zèle écourté » qu'il

reconnaît dans le personnage de Flaubert.

Aussi me paraît-il tout à fait insolite qu'on réduise si souvent

les affinités de Rimbaud avec saint Antoine à leur commune addiction visionnaire.

La critique fait constamment du personnage de Flaubert l'analogue

du Voyant, tel que Rimbaud l'a défini dans sa lettre à Demeny de mai

1871, en assortissant la comparaison d'un argument des plus convenus

sur la nature supposément démiurgique du projet des Illuminations. La glose de Pierre Brunel

(2004) est parfaitement

représentative de cette tendance

:

[R. se] reproche de

n'avoir ni évolué, ni progressé : il en est encore à

la tentation d'Antoine, de saint Antoine si l'on veut. Il aspire

à être envahi de visions. De là le pas en arrière est facile à

franchir vers l'état de voyant tel que l'avait défini Rimbaud en mai

1871. Cette expérience ancienne, à laquelle il semblait avoir mis

fin en 1873, revient parfois comme une tentation, et cela suffirait

à expliquer qu'elle ait encore laissé des traces dans les

Illuminations. Rimbaud en est conscient et ce n'est pas sans une

certaine sévérité que, sur le mode du tu, il commence par

faire son autocritique (p. 599).

Le commentaire de Steinmetz dans son

édition de 1989 est plus sibyllin mais la même lecture s'y devine,

en arrière-plan :

La « tentation d'Antoine » apparaît alors

pour ce qu'elle est : un ensemble de fausses magies.

Rimbaud, décidé à tenter une nouvelle étude, se place sous

l'enseigne d'un orgueil souverain (et non plus puéril).

Assuré d'éveiller par sa seule voix un monde extraordinaire,

il veut se retirer du nôtre, comme dans Vies III et surtout

Enfance V où il se mettait au tombeau

pour affiner son rêve. (p.173).

Selon

eux, donc, en s'accusant de la même tentation que saint Antoine, Rimbaud

se reprocherait son goût persistant pour les visions, les « fausses

magies ». C'était déjà la thèse soutenue par Suzanne Bernard en

1961. La référence dépréciative aux tentations d'Antoine

équivaudrait à une critique de l'entreprise du voyant et annoncerait

l'adoption d'une nouvelle orientation poétique fondée sur le travail

créateur :

[...] il s'agit d'utiliser toutes les

possibilités harmoniques et architecturales pour faire

œuvre de création à partir des données offertes par la

mémoire et par les sens. Non pas tant, donc,

recherche de visions, d'hallucinations, que volonté

démiurgique de créer, par la magie de la poésie, un univers

neuf : et l'expression d'impulsion créatrice est

significative. Rimbaud passe, ici, du plan passif de la

Voyance au plan actif de la Poésie ; et

ποιεῖν, c'est « faire ».

Tout n'est sans doute pas faux là-dedans. Mais les visions de saint Antoine n'ont rien de

commun avec ce que Rimbaud appelle, selon les moments, des « inventions

d'inconnu », des « élans mystiques » ou des « voyages

métaphysiques ». Leur substance, tout au contraire, ce sont les

biens matériels dont ce fils de famille aisée (d'après son biographe

Athanase d'Alexandrie) s'est privé en se faisant

anachorète. Par ailleurs, Antoine n'aspire nullement « à être envahi de visions »

(Brunel), il les rejette au contraire avec

violence. Ses tentations ne sont pas identifiables à des «

recherches de visions » (Suzanne Bernard).

D'une part, donc, ces commentateurs comprennent bizarrement le personnage de

Flaubert, d'autre part, ils prêtent à l'autocritique de Rimbaud

dans ce début de Jeunesse IV une visée métapoétique, alors

qu'elle est de nature essentiellement psychologique. Elle renvoie,

comme l'écrit Guyaux, à sa « situation existentielle ». La dimension métapoétique du poème, évidente par ailleurs, viendra dans les

phrases suivantes.

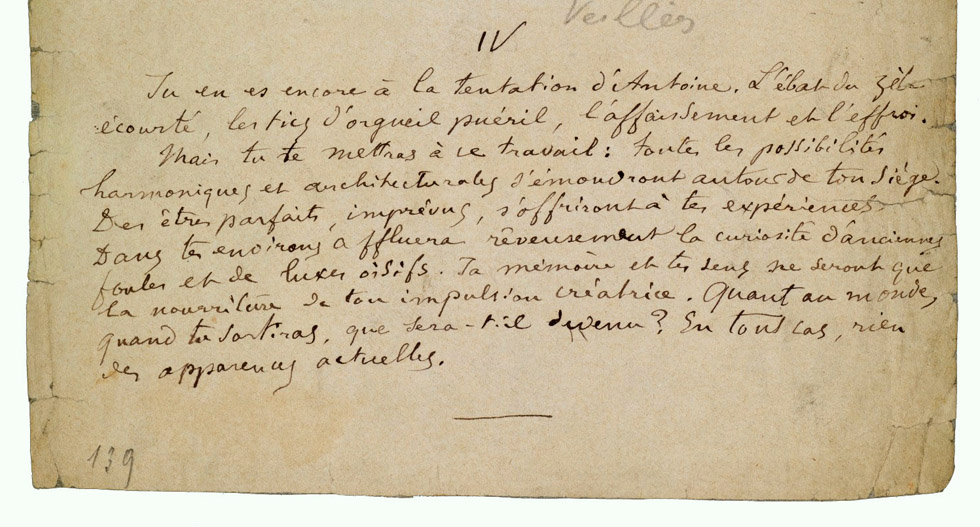

Gustave Flaubert, La Tentation

de saint Antoine. Un

extrait du chapitre II.

Et bientôt se découvre sous les ténèbres une salle

immense, éclairée par des candélabres d'or.

Des colonnes, à demi perdues dans l'ombre tant elles sont hautes,

vont s'alignant à la file en dehors des tables qui se prolongent

jusqu'à l'horizon, — où apparaissent dans une vapeur lumineuse des

superpositions d'escaliers, des suites d'arcades, des colosses, des

tours, et par derrière une vague bordure de palais que dépassent des

cèdres, faisant des masses plus noires sur l'obscurité.

Les convives, couronnés de voilettes, s'appuient du coude contre

des lits très-bas. Le long de ces deux rangs des amphores qu'on

incline versent du vin ; — et tout au fond, seul, coiffé de la

tiare et couvert d'escarboucles, mange et boit le roi

Nabuchodonosor. […]

Le Roi essuie avec son bras les parfums de son visage. Il mange

dans les vases sacrés, puis les brise ; et il énumère intérieurement

ses flottes, ses armées, ses peuples. Tout à l'heure, par caprice,

il brûlera son palais avec ses convives. Il compte rebâtir la tour

de Babel et détrôner Dieu.

Antoine lit, de loin, sur son front, toutes ses pensées. Elles le

pénètrent, — et il devient Nabuchodonosor.

Aussitôt il est repu de débordements et d'exterminations ; et

l'envie le prend de se rouler dans la bassesse. D'ailleurs, la

dégradation de ce qui épouvante les hommes est un outrage fait à

leur esprit, une manière encore de les stupéfier ; et comme rien

n'est plus vil qu'une bête brute, Antoine se met à quatre pattes sur

la table, et beugle comme un taureau.

Il sent une douleur à la main, — un caillou, par hasard, l'a

blessé, — et il se retrouve devant sa cabane.

L'enceinte des roches est vide. Les étoiles rayonnent. Tout se

tait.

Une fois de plus je me suis trompé ! Pourquoi ces choses ? Elles

viennent des soulèvements de la chair. Ah !

misérable !

Il s'élance dans sa cabane, y prend un paquet de cordes, terminé

par des ongles métalliques, se dénude jusqu'à la

ceinture, et levant la tête vers le ciel :

Accepte ma

pénitence, ô mon Dieu ! ne la dédaigne pas pour

sa faiblesse. Rends-la aiguë, prolongée,

excessive ! Il est temps ! à l'œuvre !

Il s'applique un cinglon vigoureux.

Aïe ! non ! non ! pas de

pitié !

Il recommence.

Oh ! oh ! oh ! chaque coup me

déchire la peau, me tranche les membres. Cela me

brûle horriblement !

Eh ! ce n'est pas terrible ! on s'y fait. Il me

semble même...

Antoine s'arrête.

Va donc, lâche ! va donc !

Bien ! bien ! sur les bras, dans le dos, sur la

poitrine, contre le ventre, partout ! Sifflez,

lanières, mordez-moi, arrachez-moi ! Je voudrais

que les gouttes de mon sang jaillissent

jusqu'aux étoiles, fissent craquer mes os,

découvrir mes nerfs ! Des tenailles, des

chevalets, du plomb fondu ! Les martyrs en ont

subi bien d'autres ! n'est-ce pas, Ammonaria ?

L'ombre des cornes du Diable reparaît.

J'aurais pu être attaché à la

colonne près de la tienne, face à face, sous tes

yeux, répondant à tes cris par mes soupirs ; et

nos douleurs se seraient confondues, nos âmes se

seraient mêlées.

Il se flagelle avec furie.

Tiens, tiens ! pour toi !

encore !... Mais voilà qu'un chatouillement me

parcourt. Quel supplice ! quels délices ! ce

sont comme des baisers. Ma moelle se fond ! je

meurs !

|

Antoine était

Nabuchodonosor et Nabuchodonosor, qu'il avait rêvé, était Antoine. Qui n'était

autre que Gustave, pour la même raison. Cela ne vous

rappelle pas quelque chose ?

L'ambition démiurgique

« Tu te mettras à ce travail ». De quel travail s'agit-il ? Je

suis assez d'accord avec la définition iconoclaste que Michael Bishop en

propose, lorsqu'il dit qu'il n'est plus question ici de « poème » ni

d'« œuvre » :

J'ajouterai, pour conclure, que ce "travail"

dont parle Jeunesse — il ne s'agit plus d'"œuvre",

de poème — ce travail auquel Rimbaud réfléchit (travail, action à

partir d'une fatigue, d'une souffrance, travail de "rédemption" de

la part d'un homme qui ne peut s'empêcher de croire qu'il y a mal,

rachat, salut : toute une théorie apprise de ce qui pèse sur

l'innocence de l'existence), ce travail, mental, psychique surtout,

repossibilise, possiblement — tout est projet, "future Vigueur" —

la structure et le rythme de tout ce qui est. Il s'agit, il

s'agirait d'un travail mettant en mouvement transformations et

transfigurations de toutes sortes, motions et émotions d'"êtres

parfaits, imprévus" que, d'ailleurs, on n'est pas obligé de

chercher : tout s'offre, "s'ém[eut] autour de ton siège" ;

tout — perfection, harmonie, faisabilité inimaginable — tout est

déjà là, prêt à se révéler. Il ne s'agit pas d'une

psychologie/ontologie de la passivité, mais plutôt de

l'ouverture, de la disponibilité ontique, du consentement et de

la confiance

Enfance V

représente par excellence la fable du poète démiurge. Et du poème

comme activité compensatoire et réponse à la mélancolie. « Aux heures d'amertume,

écrit Rimbaud, je m'imagine des boules de

saphir, de métal. Je suis maître du silence. » Ces « boules

de saphir, de métal » sont les inventions qui, au sein du monde recréé par le

poète dans son « salon souterrain », suppléent poétiquement à l'occultation des

« lunes » et des « comètes ».

Force est de reconnaître que d'Enfance V à Jeunesse IV,

le caractère actif de la création poétique s'est estompé et a laissé

la place à une méthode nettement plus passive.

Ici, le poète ne dit plus « je m'imagine ». C'est de leur propre mouvement que les «

possibilités harmoniques et architecturales » s'émeuvent

« autour » du « siège » du poète, que « des êtres parfaits,

imprévus, s'offrent à [ses] expériences », que

« d’anciennes foules » et des « luxes oisifs »

affluent

« rêveusement », c'est-à-dire, me semble-t-il comme dans un rêve

et non pas « en rêvant ». C'est le poète qui rêve : pour

quoi et de qui les « luxes oisifs » rêveraient-ils ? C'est ainsi que

le comprend, par exemple, Antoine Fongaro :

Autour de lui ("tes

environs") le rêve ("rêveusement") fera affluer, dans ses

visions, des foules d'autrefois (voir, par exemple, la fin de

Villes II) ou des milieux luxueux (voir, par exemple, Villes

I, avec ses nababs, les divans de velours rouge, les boissons

polaires).

(« Un

brelan de "veillées" », Rivista di Letterature

moderne e comparate, ott.-dic. 2013, p.320).

On a beau répéter à l'envi, du côté de la

critique, que le « travail » créateur thématisé par les

Illuminations s'oppose par son caractère actif au caractère

passif des « visions », Bishop a beau nous assurer qu'il ne faut pas voir dans ces éléments un indice de

passivité ... cela y ressemble quand même beaucoup. On a plutôt

affaire à un rêveur, assumé comme tel, qu'à un démiurge.

Du coup, même si on ne l'approuve pas, on peut comprendre que Berrichon, en 1912, ait

déplacé Jeunesse IV pour en faire une

quatrième section de Veillées. C'est probablement à cette

occasion qu'une main, qui ne serait pas la sienne, d'après les experts, a indiqué le mot « Veillées » sur le manuscrit juste à côté

du « IV » de Jeunesse. Outre les atmosphères

oniriques des deux textes, Berrichon avait sans doute perçu

de fragiles correspondances entre les « êtres parfaits, imprévus » de Jeunesse IV et

les « groupes sentimentaux avec des êtres de tous les caractères

parmi toutes les apparences » de Veillées II, entre les « possibilités harmoniques et architecturales » de Jeunesse IV

et les « élévations harmoniques » issues des jeux de la lumière dans

la « salle » de la veillée.

Il est vrai que Rimbaud parle aussi d'« expériences »,

d'« impulsion créatrice », formules par lesquelles il

assume

le rôle actif de l'« inventeur ». Mais le sens des

phrases où il lève un peu le voile sur la nature de son mystérieux

travail créatif pose de sérieux problèmes d'interprétation :

Des êtres parfaits, imprévus, s'offriront

à tes expériences. Dans tes environs affluera rêveusement la

curiosité d'anciennes foules et de luxes oisifs.

Comment comprendre : « la curiosité

d'anciennes

foules » ? Les foules sont-elles curieuses de la création

du poète, affluent-elles autour de son siège comme on va observer le

travail des maçons dans un chantier voisin, pour découvrir le monde

refait à neuf qu'il est en train d'édifier ? C'est un sens possible.

Mais, dans le syntagme « l'amour de Dieu », Dieu peut aussi

bien, selon les contextes, apparaître comme le sujet ou comme

l'objet de l'action d'aimer. Ainsi, dans le syntagme « la curiosité

d'anciennes foules et de luxes oisifs ». on pourrait accorder aux

noms compléments (« foules », « luxes ») la fonction de l'objet dans

le procès induit par le nom « curiosité ». C'est-à-dire comprendre :

''d'anciennes foules et des luxes oisifs curieux à observer

afflueront autour de mon siège''. Ces foules (populaires) du passé

(anciennes) et ces (riches) oisifs feraient dès lors leur

apparition, non pas en rêvant mais dans le rêve du poète, selon la

modalité décrite par Rimbaud dans Veillées II :

« Rêve intense et rapide de

groupes sentimentaux avec des êtres de tous les caractères parmi

toutes les apparences. »

À quelles « expériences » le poète se livre-t-il

avec ces foules anciennes pour y susciter

d'imprévisibles et « imprévus » « êtres parfaits » ? Je ne vois de réponse

que dans son intérêt bien connu pour l'histoire et

pour ses révolutions, qu'il manifeste notamment dans la lettre

à Jules Andrieu, contemporaine des Illuminations,

récemment retrouvée. On aurait donc affaire

ici au poète sentinelle de Soir historique, à « l'être

sérieux » et à l'historien, plutôt qu'au fameux démiurge promu par la tradition

critique.

| L'Histoire splendide

d'après Rimbaud et d'après Delahaye

Dans une lettre datée "London, 16 April 74", Rimbaud expose à Jules

Andrieu le projet d'un recueil de "poèmes en prose" "avec

titre : L’Histoire splendide",

à paraître "en livraisons" (c'est-à-dire en feuilleton) dans la

presse anglaise. Il semble que ce soit la reprise d'un ancien projet

intitulé L'histoire magnifique dont Delahaye a parlé en 1923,

dans

Rimbaud, l'artiste et l'être moral, et dont il situait les

premiers essais "vers la fin de l'hiver de 71-72" :

"C'est

vers la fin de l'hiver de 71-72. Il me parle d'un projet nouveau

— qui le ramène aux poèmes en prose essayés l'année précédente,

veut faire plus grand, plus vivant, plus pictural que Michelet,

ce grand peintre de foules et d'actions collectives, a trouvé un

titre : L'histoire magnifique, débute par une série qu'il

appelle la Photographie des temps passés. Il me lit

plusieurs de ces poèmes (qui n'ont pas reparu jusqu'à présent :

peut-être en les cartons de collectionneurs jaloux). Je me

rappelle vaguement une sorte de Moyen âge, mêlée rutilante à la

fois et sombre, où se trouvaient les "étoiles de sang" et les

"cuirasses d'or" dont Verlaine s'est souvenu pour un vers de

Sagesse ; avec plus de netteté je revois une image du XVIIe

siècle, où le catholicisme de France paraît à l'apogée de son

triomphe, et qu'il condensait, il me semble, en un personnage

splendidement chapé et mitré d'or, se détachant sur une scène

dont cette seule lecture ne peut m'avoir laissé de souvenir

précis."

Ce sera, explique Rimbaud à Jules Andrieu, une évocation de

"l'histoire splendide" (c'est-à-dire épouvantable, en "style

négatif"), à travers "des dates plus ou moins atroces : batailles,

migrations, scènes révolutionnaires", et par des procédés

descriptifs relevant de l'"archéologie ultrà-romanesque" pratiquée

par Flaubert dans Salammbô. Autrement dit : l'expression

romancée des leçons terribles que sa lucidité de "double-voyant" (sa

vue pénétrante, ses dons de prémonition, ses pouvoirs prophétiques)

a tirées de la Commune et de sa répression sauvage par des bourgeois

apeurés. Ou encore, pour reprendre une expression du texte : "la

(magnifique) perversion" de la représentation courante de

l'histoire, la subversion de cette conception romantique, naïve ou

intéressée, qui voit l'histoire comme une marche imparable de

l'humanité vers l'entente universelle, la solution de la question

sociale, l'harmonie, le bonheur.

Il s'agit, explique Rimbaud à son correspondant, d'un projet "tout

à fait industriel", conçu dans un esprit de "réclame frappante", un

"bazar moral" à "exploiter", une "spéculation sur l'ignorance où

l'on est maintenant de l'histoire". Ce "boniment" du littérateur en

faveur d'un "ouvrage" dont "les heures destinées à [sa] confection

[lui] apparaissent méprisables" rappelle assez le style

auto-dépréciatif du locuteur de

Solde.

C'est que Rimbaud, comme le poète-voyant-bonimenteur de

Solde, sait d'expérience que la société n'est pas preneuse des

visions (d'histoire) qu'il a présentement à lui vendre, que "la

foule, qui ne s'occupa jamais à voir, qui n'a peut-être pas besoin

de voir" (car elle agit d'instinct et c'est aveuglément qu'elle

laisse libre cours à ses "révoltes logiques",

à l'"enharmonie des fatalités populaires"), que "les masses", comme

il dit encore dans Solde, n'ont cure des "morceaux de

bravoure historiques" qu'il se propose malgré tout de soumettre à

leur méditation.

|

« Quant au monde, quand

tu sortiras, que sera-t-il devenu ? »

Personnellement, je comprends : "Quand tu sortiras (ce labeur comblé) de ta petite chambre de poète,

dans quel sens le monde extérieur aura-t-il changé ?" Parce qu'il

aura changé, c'est certain.

De quel endroit est-il question de

« sortir », ici ? Du « salon souterrain » d'Enfance V,

du lieu retiré où se trouve le « siège » de l'inventeur et

où il aura rêvé un univers refait à neuf. Le monde qui s'offrira

à lui lorsqu'il quittera son siège, c'est le

monde extérieur, et Rimbaud conjecture que, pendant le temps qu'il aura consacré

à se forger un monde imaginaire dans le creuset du poème, le monde réel, de son côté,

aura continué à changer et perdu ses « apparences actuelles ». Quoi

de plus simple ? Une façon de plus de suggérer ce que Bishop appelle

sa « disponibilité ontique ». Je dirais plutôt, en reprenant les

mots du critique, son « consentement » au réel et sa « confiance »

dans le Génie de l'humanité.

Mais la tradition critique voit les

choses de façon beaucoup plus sophistiquée :

Guyaux : « Un déplacement a lieu à ce

moment, vers le monde [...] On

devinait auparavant, grâce à des mots tels que siège, un

espace limité. La question finale élargit cet espace et prévoit même

d'en sortir.

Autrement dit, ce n'est pas de sa petite chambre

de poète que Rimbaud sortirait, mais du monde.

Guyaux (suite) : L'espace prévu s'opposera implicitement au premier,

dont les êtres parfaits et les luxes oisifs

illustraient les apparences actuelles, lesquelles n'auront plus lieu

d'être. [...] Le véritable refoulement est celui du monde extérieur, réduit [...] à émaner de

l'impulsion créatrice personnelle [...] » (p.115).

J'avoue que je ne comprends rien à ces espaces

gigognes, sauf que le monde réel, d'après Guyaux, a été aboli. J'ai

l'impression que Guyaux reçoit le texte comme s'il voulait dire : « Quant

au monde [personnel que tu es en train de créer], quand tu [en]

sortiras, que sera-il devenu [deviendra-t-il] ? En tout cas, rien de

[ses]

apparences actuelles, [avec ses

êtres parfaits et ses luxes oisifs]. » Mais ce n'est pas du tout ce qui est écrit.

Brunel (2004) : « La fin

d'un monde. [...] Nulle part peut-être Rimbaud ne s'est autant

avancé dans l'annonce d'une sortie [...] du monde connu pour

accéder, non comme Baudelaire, à l'Inconnu, mais à un monde voulu.

Certes, des éléments irrationnels seront intervenus, et une autre

raison est à l'œuvre. Mais le résultat, "en tout cas" et dans tous

les cas, sera la disparition du monde réel, qui n'est que l'amas des

"apparences actuelles", au profit d'un monde nouveau que Rimbaud, du

moins pour l'instant, nous laisse à imaginer. » (p.600).

Ainsi, donc, Rimbaud

annoncerait, à la fin de Jeunesse IV, sa sortie du monde

connu et la substitution à ce dernier d'un autre monde. Non, le

« monde » dont il est question ici n'est pas, comme le dit Brunel,

une « création nouvelle » (p.599) émanant de

l'impulsion créatrice du « nouveau démiurge » (ibid.). Si tel

était le cas, le poète ne se poserait pas la question : « que

sera-t-il devenu ? » Il le saurait, puisque c'est lui qui

l'aurait créé. C'est tout simplement le monde

extérieur, la réalité

extérieure, que Rimbaud retrouvera « quand [il] sortira »

du lieu du poème. Mais cette réalité, le temps ayant continué à

s'écouler pendant qu'il construisait son œuvre,

aura nécessairement perdu ses « apparences actuelles ». Le monde

aura changé, non du fait du poète, mais de son propre mouvement. C'est une vérité de La Palice. Sauf,

il est vrai, que par cette simple question : « Quant au

monde [...] que sera-t-il

devenu ? », Rimbaud ouvre le champ des possibles. Il se

rend disponible à « l'imprévu ». Il suggère la

possibilité d'un scénario analogue à celui de Jeunesse II.

L'hypothèse d'un

« double événement d'invention et de succès » ayant changé

les « apparences actuelles » du monde dans la même

direction que celle illustrée par le poème (la mise en oeuvre de

« toutes les possibilités harmoniques et architecturales », la

génération d'« êtres parfaits », etc.). Cela, grâce à la conjonction du

désir individuel de l'auteur et d'un mouvement « imprévu » des

« foules », grâce à la conjonction du « travail » du poète et du

« travail » de l'histoire.

|