Rimbaud, le poète (accueil)

> Varia >

Tableau historique de l'édition rimbaldienne

|

||||||

|

Si l'on excepte quelques brillantes copies d'élève publiées par les soins de l'administration scolaire, Rimbaud n'a conduit jusqu'à la publication qu'une poignée de textes : trois pièces de vers (Les Étrennes des orphelins, Trois baisers et Les Corbeaux), Le Rêve de Bismarck et, surtout, Une saison en enfer avec les sept poèmes insérés dans Alchimie du verbe. Sur la plupart de ces publications, voir notre section : Tous les textes

|

||||||

15 janv. 1869

|

Moniteur de l'Enseignement secondaire — Il s'agit du bulletin officiel de l'Académie de Douai qui avait coutume de publier de "bonnes copies" d'élèves. Moniteur de l'Enseignement secondaire Moniteur de l'Enseignement secondaire La Revue pour tous — La Charge — Le Progrès des Ardennes — La Renaissance littéraire et artistique — Alliance typographique (J. Poot et compagnie), Bruxelles — Le chapitre d'Une saison en enfer intitulé "Alchimie du verbe" contient ce qui peut être considéré comme la dernière version contrôlée par l'auteur de 7 poèmes datables des années 72-73. |

"Ver erat" L'Ange et l'enfant Jugurtha Les Étrennes des orphelins Trois baisers Le Rêve de Bismarck Les Corbeaux Une saison en enfer |

||||

|

|

||||||

|

|

||||||

| PREMIÈRE MOISSON DE MANUSCRITS ET PUBLICATIONS PARTIELLES (1883-1891) | ||||||

|

|

||||||

janvier 1878 |

The Gentleman's Magazine — Cette revue anglaise a publié, sans qu'on en connaisse les conditions d'édition, une version largement modifiée du poème Les Effarés. Texte et analyse du texte : SM-I, p.264-265 et 272-273. Consultable en ligne (University of Michigan Libraries) : https://archive.org/details/gentlemansmagaz31unkngoog |

Petits pauvres |

||||

| 1882 | Dinah Samuel — Dans ce roman à clé sur la bohème artiste de Paris, Félicien Champsaur attribue à un poète d'avant-garde nommé Arthur Cimber deux strophes des Chercheuses de poux — Texte et analyse de ce texte : SM-I, p.549 et 551-554. Fac-similé de la page (250) dans l'édition de 1889 chez Gallica (le nom de Cimber a été remplacé par celui de Rimbaud). | "Il écoute chanter..." | ||||

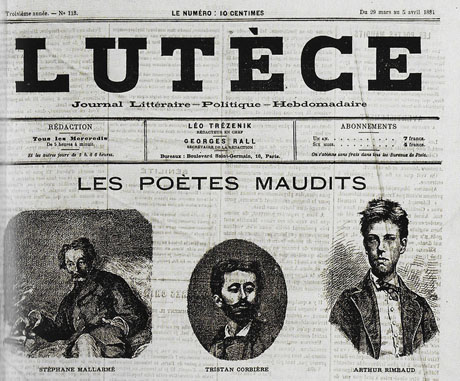

| 1883 | Lutèce — Cette petite revue publie en feuilleton trois portraits littéraires (Corbière, Rimbaud, Mallarmé) confectionnés par Verlaine, sous le titre Les Poètes maudits (5 octobre au 10 novembre 1883 pour le chapitre sur Rimbaud). Les trois études seront réunies en volume chez Vanier en 1884. Voir notre section : Tous les textes. Neuf pièces rimbaldiennes sont citées (deux d'entre elles partiellement). Leur texte présente des divergences plus ou moins accusées avec les autres versions connues des mêmes poèmes. D'où le traitement différencié dans certaines éditions pluriversionnelles récentes : AG-09, par exemple, donne Voyelles (PM) et Les Effarés (PM) mais se contente de signaler les variantes pour d'autres textes. Pour Les Chercheuses de poux, la version imprimée dans les Poètes maudits est la seule source complète que nous possédions. | Les Poètes

maudits Voyelles Oraison du soir Les Assis Les Effarés Les Chercheuses de poux Le Bateau ivre Les Premières communions (4 vers) Paris se repeuple (7 vers) L'Éternité |

||||

|

|

||||||

| 13 avril 1884 | La Revue critique — Première publication de Tête de faune dans un article de Charles Morice (compte rendu des Poètes maudits de 1884). Il s'agit de la version du poème qui sera insérée dans la livraison du 7 juin 1886 des Illuminations dans la revue La Vogue, puis dans la deuxième édition des Poètes Maudits en 1888 (chapitre "Pauvre Lélian"). Une autre version ayant appartenu aux dossier Verlaine de 1871-début 72, transmis par Forain et Millanvoye, sera publiée seulement en 1912 dans l'édition Berrichon (Œuvres de Arthur Rimbaud - Vers et proses, Mercure de France). | Tête de faune | ||||

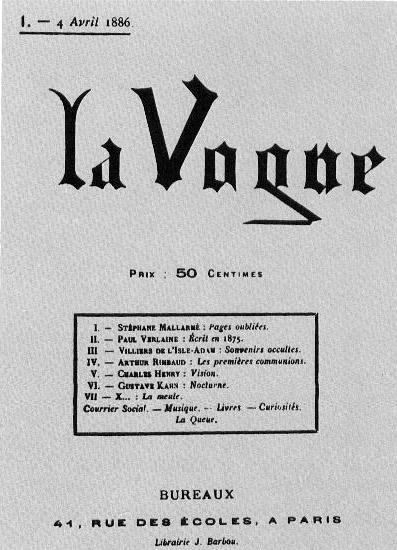

| 4 avril 1886 / 11 avril 1886 | La Vogue n°1 — Première publication intégrale du poème Les Premières Communions. C'est Verlaine qui avait transmis le texte à Léo d'Orfer, directeur de cette petite revue littéraire dont c'était le premier numéro. Cette copie négligée (SM-I p. 486-492) présente nombre de divergences avec la version du "dossier Verlaine" de 71-début 72. Il y a eu en fait trois premiers numéros : 1er, 4 et 11 avril. Cf. Wikipedia. Le n° du 11 avril est en ligne sur le site perso de Michel Tabanou. | Les Premières Communions | ||||

|

|

||||||

| 13 mai 1886 |

La

Vogue n°5

—

Sur cette publication originale des

Illuminations, voir notre section :

Tous les textes. Sous le titre Les

Illuminations, la revue La

Vogue publie en cinq livraisons (mai-juin 1886, numéros 5 à 9) trente-sept proses

mêlées à douze pièces de vers. Les vingt-neuf premières proses (13 et 29 mai) correspondent aux vingt-trois feuillets numérotés (dont un recto-verso, soit 24 pages) du manuscrit et en respectent l'ordre. Les huit suivantes, correspondant aux feuillets non numérotés, seront publiées les 13 et 21 juin, mêlées à des pièces de vers de 1872 provenant des "archives Verlaine de 1872-début 1873". Sur ces archives Verlaine des poèmes de 72-73, voir notre section : Tous les textes. Les mêmes textes seront réunis en une plaquette tirée à 200 exemplaires en octobre 1886, mais classés dans un ordre différent. Voir infra. Un exemplaire découpé de la revue La Vogue n°5 du 13 mai 1886 est inséré à la suite du manuscrit autographe des feuillets numérotés des Illuminations détenu par la BnF : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8451618h Le poème Les Ponts apparaît sans titre, soudé à Ouvriers qui le précède dans le manuscrit (HB-1949, p.155). Berrichon, qui n'avait pas accès aux manuscrits, pressentira tout de même l'erreur. Il autonomisera plus ou moins le poème en 1912, en faisant une sorte de seconde partie, sans titre, d'Ouvriers. Certaines éditions ultérieures le mentionneront séparément dans leur table des matières, en le désignant par son incipit ("Des ciels gris de cristal..."). Mais le titre ne sera rétabli (par Bouillane de Lacoste) qu'à partir de 1945, dans l'édition Fernand Hazan des Œuvres de Rimbaud. Remarquer l'épigraphe auto-ironique : « Et vogue la galère ! ». Dans Symbolistes et Décadents (1902, p. 50), Gustave Kahn, évoquant l'histoire de la revue, note : « le titre, il est vrai, heureusement corrigé par l'épigraphe, était mauvais ». Le premier était dû à Léo d'Orfer, la seconde à Jules Laforgue. |

Les

Illuminations

Après le Déluge |

||||

|

La Vogue, n° 5, 13 mai

1886. |

||||||

| 29 mai 1886 |

La

Vogue n°6

—

Même problème, pour Fête d'hiver, que précédemment pour Les Ponts. Le poème, dépourvu de titre, ne fait qu'un avec Marine qui le précède sur le manuscrit (HB-1949, p.156). Berrichon le séparera en 1912 et le placera à la suite de Phrases. Le titre sera rétabli en 1945, les divers éditeurs ayant enfin eu accès, vers la fin des années 30, aux manuscrits détenus par Berès et Lucien-Graux. |

Les

Illuminations (suite)

Villes (Ce sont des villes...) |

||||

| 7 juin 1886 |

La

Vogue n°7

—

La livraison du 7 juin n'est constituée que

de pièces de vers provenant des

"archives Verlaine de 1872-début 1873".

|

Les

Illuminations (suite)

Chanson de la plus haute tour |

||||

| 7 juin 1886 | La Vogue n°7 — Verlaine, dans ce même numéro de La Vogue, publie "Pauvre Lélian". En appendice de cet autoportrait ("Pauvre Lélian" est un anagramme de "Paul Verlaine"), il insère Tête de faune, dont il avait précédemment confié le texte à Charles Morice (La Revue critique, 13 avril 1884) et deux strophes du Cœur volé, version inédite à cette date. Le manuscrit verlainien ayant servi à cette édition incomplète sera reproduit en 1938 dans un catalogue Matarasso et en 1985 par Steve Murphy dans Parade sauvage Bulletin n°1 (voir infra). La pièce sera publiée dans son intégralité en 1912 par Berrichon, dans son édition au Mercure de France (Œuvres de Arthur Rimbaud - Vers et proses). La fausse nouvelle de la mort de Rimbaud ayant couru dans Paris, Les Illuminations sont attribuées à "FEU ARTHUR RIMBAUD". Gustave Kahn a pris le pouvoir dans la revue. |

Pauvre Lélian

Le Cœur volé

(2 strophes) |

||||

|

|

||||||

| 13 juin 1886 | La Vogue n°8 — 3 Illuminations + 3 pièces de vers de 1872 provenant des "archives Verlaine de 1872-début 1873". | Les

Illuminations (suite) Promontoire Scènes Soir historique Michel et Christine Bruxelles Honte |

||||

|

|

||||||

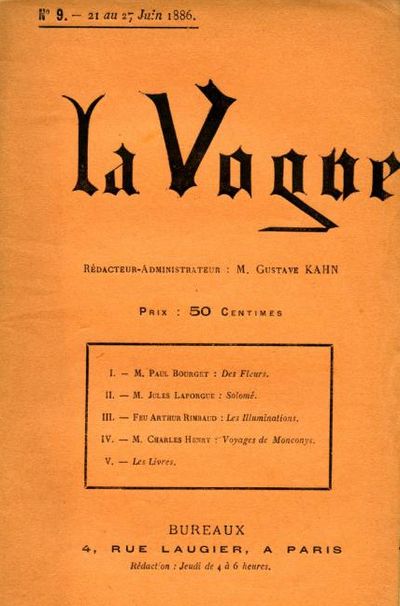

| 21 juin 1886 | La Vogue n°9 — 3 pièces de vers de 1872 provenant des "archives Verlaine de 1872-début 1873" + 5 Illuminations. Il était prévu que la publication se poursuive mais La Vogue n°10 ne donne rien et le n°11 du 5 juillet annonce l'interruption du feuilleton. Les 5 proses manquantes (Fairy, Guerre, Génie, Jeunesse, Solde) paraîtront dans l'édition Vanier de 1895 | Les

Illuminations (suite)

"Loin des

oiseaux..." |

||||

|

|

||||||

| septembre 1886 |

Une saison en enfer. La Vogue, tome II. Réédition en trois numéros successifs : 8 (6-13 septembre 1886), p. 253-257. 9 (13-20 septembre 1886), p. 302-317. 10 (20-27 septembre 1886), p. 325-342. |

|||||

| octobre 1886 |

Les Illuminations. Notice

de Paul Verlaine. Publications de La Vogue —

Le fac-similé de la plaquette est en ligne chez Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8610832j/f13.image. Quelques mois après la parution en revue, la rédaction de La Vogue réunit les pièces publiées en une plaquette tirée à deux cents exemplaires. L'ordre de succession des poèmes a été complètement changé. Dans un article paru dans Le Symboliste du jeudi 7 octobre 1886, Félix Fénéon, auteur de cette réorganisation, écrit : "Les feuillets, les chiffons volants de M. Rimbaud, on a tenté de les distribuer dans un ordre logique". Un "ordre logique" qui répond en réalité à une conception très personnelle qu'il explicite dans la suite de l'article. Ordre de la plaquette : Après le Déluge / Barbare / Mystique / Aube / Fleurs / Being Beauteous / Antique / Royauté / Enfance / Vies / Ornières / Marine / Mouvement / Villes (C'est...) / Villes (L'acropole...) / Métropolitain / Promontoire / Scènes / Parade / Ville / Départ / À une raison / H / Angoisse / Bottom / Veillées / Nocturne vulgaire / Matinée d'ivresse / Phrases / Conte / Honte / Vagabonds / "Nous sommes tes grands parents..." / Chanson de la plus haute tour / Ouvriers / "Ô saisons, ô châteaux..." / Bruxelles / Âge d'or / Éternité / "La rivière de cassis roule..." / "Loin des oiseaux..." / Michel et Christine / Dévotion / Soir historique / "Qu'est-ce pour nous mon cœur..." / Démocratie. Cet ordre (où certains ont vu un reflet des tendances anarchistes de Fénéon) ne cessera d'être chamboulé d'édition en édition jusqu'à ce qu'en 1946 les auteurs de la première "pléiade" en reviennent, pour ce qui est des poèmes en prose, à l'ordre initial de la publication en revue. C'est cet ordre qui prévaut, dans l'ensemble, aujourd'hui. Voir notre section : Tous les textes. La préface de Verlaine commence par une indication de date et une explication du titre qui, malgré leur caractère vague, sont les seules informations tant soit peu "autorisées" sur lesquelles nous puissions nous appuyer : "Le livre que nous offrons au public fut écrit de 1873 à 1875, parmi des voyages tant en Belgique qu'en Angleterre et dans toute l'Allemagne. Le mot Illuminations est anglais et veut dire gravures coloriées, — coloured plates : c'est même le sous-titre que M. Rimbaud avait donné à son manuscrit." |

|||||

|

|

||||||

| 1888 | Paul Verlaine, Les Poètes maudits, Paris : L. Vanier — Reprend l'étude sur Rimbaud et l'autoportrait "Pauvre Lélian" incluant Tête de Faune. Voir plus haut. | |||||

| 1888 | Anthologie des poètes français du XIXe siècle, Éditions Lemerre. — Le célèbre éditeur des poètes Alphonse Lemerre publie trois poèmes de Rimbaud dans le tome IV de cette anthologie : Les Effarés, Le Buffet et Le Dormeur du val. Les textes lui ont été procurés par Rodolphe Darzens. | Les Effarés

Le Buffet Le Dormeur du val |

||||

| janvier-février 1889 | La Revue indépendante — "Enquêtes littéraires", article signé de Rodolphe Darzens incluant de nouvelles pièces des archives de Paul Demeny (dossier de Douai). L-C p.668-670. | Le Mal À la Musique Sensation Ma Bohème |

||||

| 15 mars 1890 | La Revue d'aujourd'hui — Darzens est rédacteur en chef de cette nouvelle revue depuis janvier 1890. | Au Cabaret-vert | ||||

| 15 septembre 1890 | La Plume — Voir, sur ce poème et cette première publication (entachée de fautes, d'après son auteur, Ernest Reynaud), notre section : Tous les textes.. | Paris se repeuple | ||||

| 1er novembre 1891 | Mercure de France — Publication de trois poèmes du dossier de Douai : Le Buffet, déjà imprimé par Lemerre, et deux inédits, accompagnée d'une annonce du Reliquaire. | Vénus Anadyomène Bal des pendus |

||||

| 1er novembre 1891 | Revue de l'Évolution sociale, scientifique et littéraire — Le texte (issu des archives rimbaldiennes prêtées par Izambard à Verlaine et par ce dernier à l'éditeur Vanier) avait été confisqué par Vanier et vendu par lui à Darzens, alors rédacteur en chef de cette revue. | Lettre de Charles d'Orléans à Louis XI | ||||

| PREMIÈRES PUBLICATIONS D'ENSEMBLE (1891-1912) | ||||||

|

|

||||||

novembre 1891 |

Arthur Rimbaud, Le Reliquaire, préface de Rodolphe Darzens, L. Genonceaux éditeur, Paris, 1891 — En 1891, grâce à l'apport de Demeny, Darzens est en mesure de proposer une publication conséquente de poèmes de Rimbaud. Elle contient 48 pièces de vers (plus Poison perdu et trois des faux Rimbaud parus dans Le Décadent en 1888). Soit, dans l'ordre du recueil, 22 poèmes du Dossier Demeny de 1870 (parmi lesquels 10 non encore publiés), un poème du "dossier de 1886" non publié dans La Vogue ("Entends comme brame..."), les 6 poèmes insérés dans les lettres à Demeny de 1871, eux aussi inédits, 2 déjà connus par Une saison en enfer, 8 déjà publiés dans Les Illuminations de 1886, 6 poèmes déjà connus par les Poètes maudits et 3 derniers connus par des publications en revue. Darzens cite en outre dans ses notes les doublons de Chanson de la plus haute tour, "O saisons, ô châteaux..." et Éternité rencontrés dans Une saison en enfer. Ci-contre, dans l'ordre du Reliquaire, la liste des 17 poèmes encore inconnus à la date de 1891. Cette première édition d'ensemble de la poésie rimbaldienne eut bien des malheurs. Darzens dut faire saisir par la police les exemplaires du Reliquaire à peine sortis de chez l’imprimeur, parce que Genonceaux, son éditeur, ayant quelque souci d’argent, avait précipitamment mis l’ouvrage sous presse sans lui laisser le loisir d’en choisir le titre, d’en corriger les épreuves, ni d’achever une préface encore à l’état de notes. L'ouvrage fut cependant réimprimé sans la préface et se vendit apparemment fort bien. Édition du Reliquaire (Darzens /Genonceaux), 1891, chez Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k71174g |

Bal des pendus Roman Rages de Césars Ophélie Le Châtiment de Tartuffe Le Forgeron Soleil et Chair La Maline L'Éclatante Victoire de Sarrebruck Rêvé pour l'hiver "Entends comme brame..." Chant de Guerre parisien Mes petites amouresuses Accroupissements Les Poètes de sept ans Les Pauvres à l'église Le Cœur du pitre |

||||

|

|

||||||

| 13 novembre 1891 |

L'Écho de Paris — Dans un article intitulé "Un

livre contrefait" (faisant état de la

saisie du Reliquaire le 11 novembre, lendemain de la mort de

Rimbaud), l'auteur anonyme cite un

"fragment de prose inédite" d'Arthur Rimbaud que lui a communiqué

Rodolphe Darzens. Il s'agit en réalité d'un extrait de la lettre à

Paul Demeny du 15 mai 1871, cédée par Demeny à Darzens en 1887 (les

6 paragraphes qui vont de "— Voici de la prose sur l'avenir de la

poésie" à "les hommes ramassaient une partie de ces fruits du

cerveau"). L/CP p.39-41. En ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k799421c/f1.image.r=13%20novembre%201891 (deuxième page). |

Lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871 (extrait). | ||||

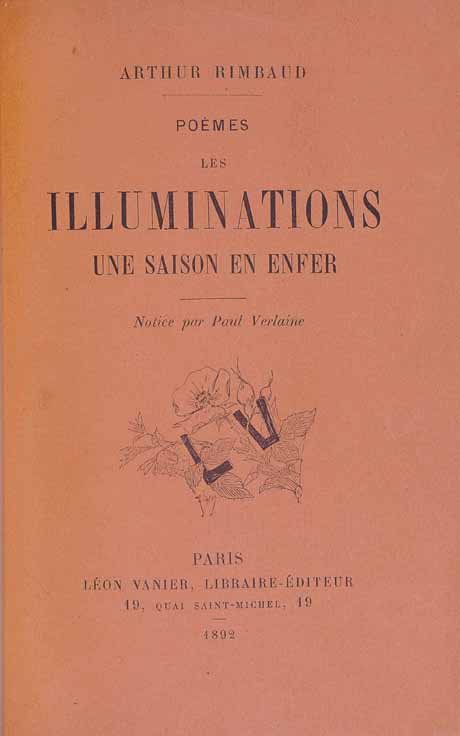

| 1891/1892 | Arthur Rimbaud, Poèmes. Les Illuminations. Une saison en enfer. Notice par Paul Verlaine, Paris, Léon Vanier — "On lit 1891 sur la page de titre, 1892 sur la couverture saumon. On sait que ces variantes s'expliquent par le fait que le livre est lancé à la fin de l'année" (HB / 1949, p.164). Les seules "poésies" présentes dans le volume sont celles que la plaquette La Vogue de 1886 mêlait aux Illuminations. Le volume démarque la plaquette de 1886 et fait suivre d'Une saison en enfer. Juste quelques modifications apportées à la notice de Verlaine (mort de Rimbaud) et à divers textes (dont certaines, très malencontreuses). Cf. HB / 1949, p.163-167. | |||||

|

|

||||||

| juillet-décembre 1892 | L'Ermitage

— Les 16 derniers vers du poème sont accompagnés d'une annonce

de l'édition Vanier des Poésies complètes, en préparation. Le

manuscrit de Mémoire faisait probablement partie des pièces

issues des archives Verlaine destinées à la publication au sein des

Illuminations, dans La Vogue, en 1886. Conservé par

Léo d'Orfer après sa rupture avec Kahn, il fut vendu à Charles

Grolleau qui probablement le prêta à Léon Vanier pour faire sa

publicité. L'Ermitage, p.136 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15559d/f141.image . |

Mémoire (sections IV et V) | ||||

| novembre 1895 | Arthur Rimbaud, Poésies complètes, avec préface de Paul Verlaine et notes de l'éditeur, Léon Vanier, Paris, 1895 — Cette édition présente 43 textes de Rimbaud. La plupart des textes sont repris du Reliquaire, sauf Les Étrennes des orphelins (que Darzens n'avait pas reproduit) et 16 pièces qui peuvent être considérées comme des inédits (liste ci-contre). Il s'agit de cinq poèmes de 1870 pour lesquels Vanier a remplacé les versions Demeny de Darzens par les versions Izambard correspondantes (prêtées par Verlaine) ; cinq pièces de vers et cinq Illuminations qui correspondent au butin de guerre de d'Orfer — et de Kahn pour Fêtes de la Faim — et qui ont été vendues à Vanier (via Grolleau : sur le rôle de ce personnage voir J.-J. Lefrère, Rimbaud, Fayard 2001, p.960, n.76) ; enfin L'Orgie parisienne ou Paris se repeuple (qui résulte de modifications effectuées par Vanier sur le texte du Reliquaire, probablement à l'aide d'un manuscrit qui nous reste inconnu. Voir notre section : Tous les textes). Beaucoup de nouveautés, donc, mais aussi beaucoup d'incohérences : Vanier mêle prose et vers, ne respecte aucun critère chronologique, supprime de son édition les vers de 72 tirés par Darzens des Illuminations de 86 (pour ne pas faire double emploi avec sa propre édition des Illuminations publiée fin 1891 / début 1892), il remplace des versions Demeny par les versions correspondantes des archives Izambard sans en expliquer la raison et "reproduit le plus souvent les textes [du Reliquaire] sans changement aucun, fautes comprises" (HB/1939, p.236). Verlaine, au tout début de sa préface, émet une étrange déclaration. S'il avait été le maître d'œuvre de ce livre, il y eût "donné juste un dessus du panier" et, "pour surtout des causes littéraires, trop de jeunesse décidément, d’inexpériences mal savoureuses, point d’assez heureuses naïvetés", il l'eût "allégé [...] du reste [...] ou alors ajouté ce reste à la fin du livre, après la table des matières [...] sous la rubrique « pièces attribuées à l’auteur »". Verlaine allait jusqu'à douter, apparemment, que les poèmes de 1870, récemment exhumés et dont Rimbaud ne lui avait jamais parlé, fussent véritablement de lui. | L'Orgie

parisienne ou Paris se repeuple Ce qui retient Nina Vénus Anadyomène Comédie en trois baisers Ophélie A la Musique Patience Jeune ménage Mémoire "Est-elle almée ? ..." Fêtes de la faim Fairy Guerre Génie Jeunesse Solde |

||||

|

|

||||||

| 1896 | Félix Régamey, Verlaine dessinateur, H. Floury éditeur — Voir notre section : Tous les textes. Fac-similé de L'enfant qui ramassa les balles. | L'enfant qui ramassa les balles | ||||

| 1er septembre 1897 | La Revue

blanche — Première publication de la troisième des "Proses

évangéliques". Voir notre section :

Tous les textes.

Paterne Berrichon a commencé sa longue carrière de biographe, exégète et éditeur rimbaldien, par une série d'articles publiés dans la Revue blanche en 1896-1897, sous le titre "Rimbaud". À la suite de son troisième article, p.388, il insère sous le titre "Page inédite d'Une saison en enfer", un texte de Rimbaud qui commence par ces mots : "Cette saison, la piscine aux cinq galeries". Il faut lire en réalité : "Bethsaïda, la piscine aux cinq galeries...". Mais, Berrichon, qui croit et croira longtemps que ce texte trouvé au dos d'un brouillon d'Une saison en enfer appartient à cette œuvre, transcrit inexactement les premiers mots (L/CP, 623). |

["Bethsaïda..."] | ||||

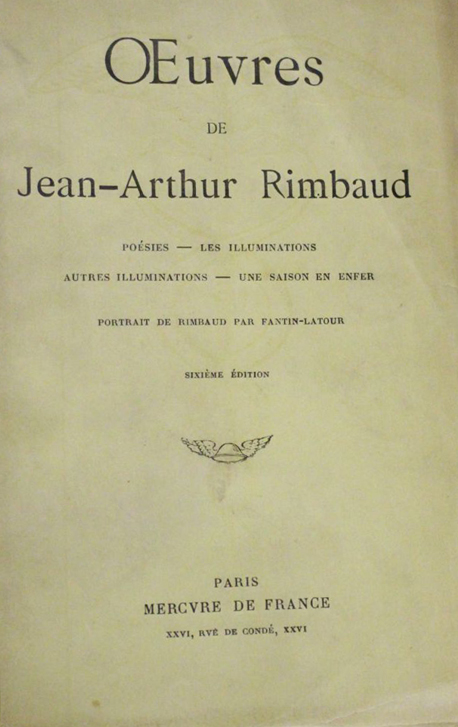

| vendredi 15 avril 1898 | Œuvres de Jean-Arthur Rimbaud. Poésies — Les Illuminations — Une saison en enfer. Société du Mercure de France. "Avertissement" de Paterne Berrichon et Ernest Delahaye — Aucun texte nouveau dans cette édition, si l'on excepte le fait que "Berrichon mélange à tout instant, pour composer ses textes, les leçons du Reliquaire et celles de Vanier" et "change à sa fantaisie, presque à chaque page, la ponctuation, remplace les majuscules par des minuscules, supprime les tirets [...]" (HB/1939 p.238-243). Les Illuminations sont présentées sur le modèle de la plaquette de La Vogue, suivies des cinq "autres Illuminations" publiées par Vanier, la Saison est placée après les Illuminations, "Bethsaïda..." est placée à la fin des Illuminations. Deux points, malgré tout, à l'actif de cette publication : c'est la première édition réunissant les poésies, les Illuminations et la Saison ; c'est la première édition classant les poésies selon un principe chronologique à peu près acceptable. Cf. la table des matières reproduites dans L/CP, p. 782-790. "Première période, 1869-1870" : les poèmes sensés avoir été écrits pendant l'année scolaire. "Deuxième période, 1870-1871" : les poèmes du Dossier de Douai datables de l'été et de l'automne 70 et de l'année 1871 avant la Commune. "Troisième période, 1871-1872" : les poèmes du printemps 71 et ceux de 72 n'ayant pas été publiés dans La Vogue. | |||||

|

||||||

| 1899 | Lettres de Jean-Arthur Rimbaud : Égypte, Arabie, Éthiopie, avec une introduction et des notes par Paterne Berrichon, Mercure de France — "Pour la postérité, cette édition de cent treize lettres [...] reste le plus grand méfait commis par l'époux d'Isabelle Rimbaud. Car, longtemps, les lecteurs de cette correspondance ne se doutèrent pas qu'ils avaient sous les yeux un texte censuré et trafiqué, parfois considérablement éloigné de la version d'origine" (L/C p.8). | |||||

| 1904 | Paul Verlaine,

Hombres, Imprimé sous le manteau et ne se vend nulle part —

Publié anonymement par Messein. Contient l'une des versions connues

du Sonnet du trou du cul. Voir notre section : Tous les textes et, sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k719213 |

Le Sonnet du Trou du Cul par Arthur Rimbaud et Paul Verlaine | ||||

| septembre

1906 et octobre 1906 |

La Revue littéraire de Paris et de Champagne — Georges Maurevert ayant informé Delahaye qu'il a pu recopier chez son ami Millanvoye des textes inédits de Rimbaud, celui-ci se charge aussitôt de les rendre publics sous le titre : "Œuvres inédites de Rimbaud" dans deux livraisons successives d'une revue où paraissent régulièrement ses témoignages sur Rimbaud depuis 1903 (L/CP, 698-701]. C'est le début de la diffusion des archives Forain détenues par Millanvoye (plus précisément, concernant les pièces de vers, celle du Dossier Verlaine de 1871-début 72). Voir notre section : Tous les textes. La saga des archives Forain a été racontée par Maurevert (l'homme qui a révélé leur existence à la postérité) dans un article du Mercure de France ("À propos de Poison perdu", 15 février 1924). | Les Déserts de

l'Amour "L'étoile a pleuré rose..." Les Douaniers Les Sœurs de charité |

||||

| janvier-février-mars 1911 | Vers et prose — Georges Izambard, "Lettres retrouvées d'Arthur Rimbaud". Depuis 1910, une polémique se développe entre Izambard et Berrichon qui l'a présenté dans un article du Mercure comme "le principal artisan de la démoralisation d'Arthur". À titre d'argument dans son plaidoyer pro domo, Izambard publie un long article illustré de deux lettres de Rimbaud dans la revue de Paul Fort, Vers et prose. L/CP p.1039-1049. L'article est accompagné de Fac-similéS. | Lettre à Georges

Izambard du 5 septembre 1870 Lettre à Georges Izambard du 2 novembre 1870 |

||||

| 16 septembre 1911 | Mercure de

France — Paterne Berrichon, "Vers

inédits de Rimbaud et variantes d'Illuminations". 9

textes dont, en réalité, cinq seulement sont inédits. Toujours très

méprisant pour "la province" et faisant allusion aux publications de

Delahaye en 1906 dans La Revue littéraire de Paris et de Champagne,

Berrichon écrit : "Ce n'est pas la publication illicite de trois de

ces pièces dans une revue de province aujourd'hui disparue qui peut,

ce semble, nous interdire de les présenter ici, avec les autres,

comme inédites." Inédits ne sont en réalité que les quatre

manuscrits Forain du cycle de la soif et L'Homme juste, qui

vient du Dossier Verlaine de 1871-début 72 (via les archives Forain

détenues par Millanvoye). De ce dernier poème (qui embarrassait

fortement Berrichon à cause de ses implications supposément

blasphématoires) ne sont donnés que des fragments (20 vers).

Berrichon ajoutera 25 vers dans le Mercure du 1er mai 1914.

Marcel Coulon 6 autres dans La vie de Rimbaud et de son œuvre

(1929, p.143). Il faudra

attendre l'édition Hartman au Club du meilleur livre, en

1957, pour pouvoir lire le texte complet. Voir : L/CP, p.1107 et http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201684s/f26.item. |

L'Homme juste [fragments] Comédie de la soif Larme La Rivière de Cassis Bonne pensée du matin |

||||

| 1er Janvier 1912 | Nouvelle Revue Française — Paterne Berrichon, "Lettre inédite d'Arthur Rimbaud". Le manuscrit aurait été communiqué par "le bon poète Ernest Raynaud". Il s'agit de la lettre à Izambard du 25 août 1870, contenant probablement Ce qui retient Nina et non Soleil et chair comme Berrichon le conjecture dans sa présentation. L/CP p.14-15. | Lettre à Izambard du 25 août 1870 | ||||

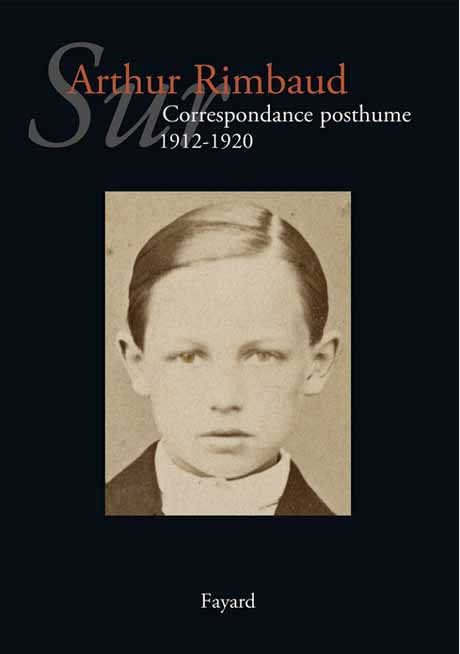

| 1912 | Paterne

Berrichon, Jean-Arthur Rimbaud, Le Poète (1854-1873), Mercure

de France.

Fac-similé de Bonne pensée du matin. |

|||||

| 1er octobre 1912 | Nouvelle

Revue Française — Raillé par Rémy de Gourmont dans les

colonnes du Mercure (sur la question des relations entre

Rimbaud et Verlaine), Berrichon, à titre de représailles, choisit la

NRF pour publier son article "Trois lettres inédites de Rimbaud".

Les poèmes avaient été révélés par le Reliquaire de Darzens

(1891). Mais les lettres sont inédites (à l'exception de l'extrait

de la lettre du 15 mai publié le 13 novembre 1891 dans L'Écho de

Paris). Berrichon

signale dans son introduction que les manuscrits lui ont été

communiqués par le collectionneur Henry Saffrey (qui les avait achetés à Darzens).

[L/CP, 275]

|

Lettre à Paul

Demeny du 15/05/1871, contenant Chant de guerre parisien,

Mes petites amoureuses et Accroupissements. Lettre à Paul Demeny du 10/06/1871, contenant Les Poètes de sept ans, Les Pauvres à l'Église et Le Cœur du pitre. Lettre à Ernest Delahaye dite de jumphe 72" (06/72). |

||||

| novembre 1912 |

Œuvres de

Arthur Rimbaud - Vers et proses - Revues sur les manuscrits

originaux et les premières éditions. Mises en ordre et annotées par

Paterne Berrichon. Poèmes retrouvés. Préface de Paul Claudel.

Mercure de France —

Consultable sur

https://archive.org/details/uvresdearthurrim00rimb |

"À quatre heures du matin,

l'été..."

Tête de Faune

|

||||

| NOUVEAUX INÉDITS ET FAC-SIMILÉS (1912-1939) | ||||||

|

|

||||||

mardi 16 décembre 1913 |

Mercure de France — Paterne Berrichon, "Deux lettres inédites de Arthur Rimbaud", p.727-731. Berrichon, qui ne cite pas le nom de Demeny, peut-être parce que, réellement, il ignore le destinataire de ces lettres, désigne Henry Saffrey comme étant le propriétaire des deux autographes. Voir L/CP, p.469-471 et sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201737h/f69.item |

Lettre à Paul Demeny du 17 avril 1871. Lettre à Paul Demeny d'août 1871. |

||||

| vendredi 1er mai 1914 |

Mercure de France

— Paterne Berrichon, "Versions inédites d'« Illuminations »".

L'auteur remercie Jean Richepin de lui avoir communiqué ce lot de

manuscrits. Ce sont des versions inédites, correspondant à quatre

poèmes des "Illuminations" de 1886 (Patience,

Chanson de la plus haute tour, Éternité, Âge d'or)

et antérieures à ces derniers. Berrichon se justifie de publier

comme inédits des poèmes déjà connus en faisant état de différences

notables, surtout dans la quatrième de ces pièces, et en signalant

la présence, "au verso du dernier feuillet", c'est-à-dire au verso

d'Âge d'or, d'une table des matières numérotée intitulée

"Fêtes de la patience", qui tend à montrer que ces poèmes, dans

l'esprit de Rimbaud, formaient un tout.

Voir : L/CP, p.640 et sur Gallica : |

Bannières de mai Chanson de la plus haute Tour L'Éternité Âge d'or |

||||

| 1er juillet 1914 | Nouvelle Revue française — Paterne Berrichon, "Trois lettres inédites de Rimbaud". Les manuscrits ont été communiqués par "Henry Saffrey, bibliophile". Voir : L/CP, p. 721-723. | Lettre à Ernest

Delahaye de mai 1873, dite "Laïtou" Lettre à Ernest Delahaye du 5 mars 1875 Lettre à Ernest Delahaye du 14 octobre 1875 contenant Rêve |

||||

| août 1914 | Nouvelle Revue française — Paterne Berrichon, "Ébauches d'Une saison en enfer" p.231-247. "Ces ébauches nous ont été communiquées par M. F.A. Cazals, qui les tient de Verlaine". Berrichon signale la présence, au dos de Fausse confession, de ce qu'il appelle "le poème « Cette saison, la piscine au cinq galeries...»". Un poème sans doute destiné à figurer dans Une saison en enfer "et peut-être à former son prélude". L'édition Berrichon (Préface Claudel) de 1912 présente effectivement "Bethsaïda..." comme une sorte d'introduction à Une saison en enfer. Voir : L/CP, p.740-744. | "Oui c'est un vice

que j'ai..." Fausse conversion "Enfin mon esprit devint... " |

||||

| 1914 | Arthur Rimbaud, Illuminations, Mercure de France (édition de poche) — Très semblable à Berrichon-1912 pour ce qui est des textes, cette réédition en livre de poche est significative des préoccupations de son maître d'œuvre. Vers et proses sont à nouveaux séparés (Mouvement et Marine étant classés parmi les vers comme en 1912) mais l'intitulé "Vers nouveaux et Chansons" est remplacé par un simple "Vers". Quant aux "Proses", elles sont divisées en trois parties numérotées en chiffres romains, subdivisions derrière lesquelles on perçoit les hypothèses chronologiques du concepteur et les données thématiques ou biographiques sur lesquelles il croit pouvoir s'appuyer. La partie centrale (section II) correspond aux poèmes du cycle urbain et/ou semblant refléter l'expérience anglaise de fin 1872-début 1873. La section I regroupe les proses possiblement antérieures parce que plus marquées par un certain mysticisme, plus caractéristiques du projet du "voyant" et susceptibles d'être rapprochées des poésies de 1872. La section III regroupe les proses possiblement postérieures, contemporaines de la Saison et rappelant cette dernière par une tendance à l'introspection autocritique, du type "poèmes de bilan". | |||||

| 1919 | Arthur

Rimbaud, Les Mains de Jeanne-Marie, avec un portrait de Jean-louis

Forain et une notice de Paterne Berrichon. Collection de

Littérature. Au Sans-Pareil, 1919 [jeudi 15 mai d'après

l'achevé d'imprimer] — Ayant appartenu au Dossier Verlaine des

poèmes de 1871-début 1872, c'est probablement par Millanvoye que le

poème a été détourné du reste des manuscrits et qu'il est parvenu,

en 1913, dans les mains d'un collectionneur. Celui-ci l'a signalé à

Berrichon qui en a négocié pour 500F la publication avec la revue des

surréalistes Littérature. Paru en plaquette en mai, il sera

republié dans la revue elle même, n°4, juin 1919. Voir : L/CP,

p. 1011-1019. La vignette de la couverture est d'André Derain. Le

portrait par Forain est

celui qui porte la fameuse légende "Qui s'y frotte ...".

Dans sa notice, Berrichon traite Jeanne-Marie de « vierge

belliqueuse ». On lui laisse la responsabilité des deux

qualificatifs. Et il conclut : « [...] et c'est Rimbaud lui-même en

mai-juin 1871 ». Les Mains de Jeanne-Marie, Paris, Au Sans Pareil, 1919, chez Wikisource : http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Rimbaud_-_Les_Mains_de_Jeanne-Marie,_1919,_%C3%A9d._Berrichon.djvu |

Les Mains de Jeanne-Marie | ||||

|

|

||||||

|

août 1919 |

Arthur Rimbaud Poésies, notice de Paterne Berrichon, collection Les Manuscrits des maîtres, Albert Messein — Remerciements à Pierre Dauze, Louis Barthou et Jean Richepin pour la communication des manuscrits. 39 Fac-similés, organisés en quatre périodes : I/ Vers de l'année scolaire et de la première fugue vers Paris - II/ Vers correspondant à la "seconde fugue en Belgique" - III/ "Vers de la seizième année" ; "recueil préparé par Rimbaud lui-même à la fin de l'année 1871" (en réalité par Verlaine, en collaboration avec Rimbaud, sans doute) - IV/ "Rimbaud a dix-sept ans. Il vient de rompre avec le vers régulier [...]". Berrichon n'avait jamais fait aussi pertinent dans l'agencement des poésies de Rimbaud. En ligne : https://archive.org/stream/posies00rimb#page/n7/mode/2up |

|||||

|

|

||||||

| fév.-mars 1923 | Littérature — Arthur Rimbaud, Les Stupra. La même année, et sous le même titre, l'éditeur Messein fit paraître les mêmes œuvres en plaquette sous le cryptonyme d' "Imprimerie particulière" et en indiquant la date fictive de 1871. Classés I-"Les anciens animaux...", II-"Nos fesses ne sont pas les leurs...", III-"Obscur et froncé..". Voir notre section : Tous les textes. |

"Les anciens animaux ..." "Nos fesses ne sont pas les leurs..." "Obscur et froncé.." |

||||

| 6 avril 1923 | Paris-Journal — | Lettre à Théodore de Banville du 24 mai 1870 (sans les poèmes). | ||||

| 22 août 1924 | Arthur Rimbaud. Un cœur sous une soutane. Intimités d'un Séminariste, Ronald Davis — Édition réalisée à partir d'une copie faite par Berrichon sur l'original détenu par Henry Saffrey. Des fragments de la nouvelle avaient paru dans Littérature, la revue que dirigeait André Breton (Nouvelle série, n°13, juin 1924). Le texte complet fut tiré à 185 exemplaires chez un libraire ami des surréalistes, Ronald Davis. Préface : Louis Aragon et André Breton. Voir notre section : Tous les textes. | Un cœur sous une soutane | ||||

|

|

||||||

| 15 février 1925 | Marcel Coulon, Au cœur de Verlaine et de Rimbaud. Avec des documents inédits : un poème inédit de Rimbaud et un bois de J.L. Perrichon d'après Fantin-Latour, société d'édition Le livre — Un chapitre du livre intitulé "Un inédit vrai de Rimbaud" (p.141-151) présente la lettre à Banville du 15 août 1871 contenant Ce qu'on dit au Poète à propos de fleurs, découverte dans les papiers de Théodore de Banville. L'édition de luxe de l'ouvrage comporte un Fac-similé du manuscrit. | Lettre à Banville du 15 août 1871 contenant Ce qu'on dit au Poète à propos de fleurs | ||||

| 2 mai 1925 | Les Nouvelles littéraires — Texte et Fac-similé du manuscrit de la lettre à Banville du 15 août 1871 contenant Ce qu'on dit au Poète à propos de fleurs. | |||||

| 10 et 17 octobre 1925 | Les Nouvelles littéraires — Marcel Coulon donne dans les Nouvelles littéraires du 10 octobre un article intitulé "Du Rimbaud inédit" reproduisant la lettre à Banville du 24 mai 1870 et dans celles du 17 un autre article, "Vers inédits de Rimbaud", présentant "Par les beaux soirs..." (version Izambard de Sensation) et un extrait de "Credo in unam". | Lettre à Banville

du 24 mai 1870 "Par les beaux soirs..." Extrait de "Credo in unam" |

||||

| 1927 | Georges Izambard, Arthur Rimbaud

à Douai et à Charleville, Simon Kra, 6 rue Blanche, Paris —

Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97679540

|

[Lettre de protestation] [Compte rendu de réunion publique, rue d'Esquerchin, vendredi soir, 23 septembre] |

||||

| nov.-déc. 1927 | Le Manuscrit autographe — n°12, p.75-78. Cette revue spécialisée, publiée par le libraire Blaizot, donne un Fac-similé du Bateau ivre. | |||||

| 1928 | Arthur Rimbaud, Voyage en Abyssinie et au Harar, La Centaine — Texte publié par Le Bosphore égyptien les 25 et 27 mai 1887. | |||||

| 10 octobre 1928 | La Revue européenne — Georges Izambard, "Rimbaud pendant la Commune. Une lettre de lui — Le Voyant", p. 985-1015. Repris dans Rimbaud tel que je l'ai connu (1946, chapitre XII). Texte et Fac-similé. | Lettre à Georges Izambard du 13 mai 1871 contenant Le Cœur supplicié (seul le premier vers du poème est cité). | ||||

| 1929 | Rimbaud,

Correspondance inédite (1870-1875), précédée d'une introduction

de Roger Gilbert-Lecomte

éditeur. Les Cahiers libres — Achevé d'imprimer : 25

avril 1929. Tiré à 930 exemplaires. En ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15101193 Quatorze lettres qui ont été publiées auparavant dans des revues (et ne sont donc pas "inédites") sont rassemblées en volume pour la première fois. Parmi elles, la lettre à Banville du 24 mai 1870 avec les poèmes mais sans Ophélie : première publication pour "Par les beaux soirs..." et Credo in unam. "L'annexion de la langue de Rimbaud à la pensée contemporaine, écrit Adrien Cavallaro, transparaît par exemple chez Roger Gilbert-Lecomte dans son introduction à la Correspondance inédite (1870-1875) publiée [...] en 1929, dans l'entremêlement des formules rimbaldiennes et d'un lexique à coloration surréaliste : « Il lui fallait donner forme aux révélations qu'il portait en son sein ; [...] il s'est jeté à corps perdu dans l'inconnu des rêves, des automatismes et des délires. 'Car je est un autre' et savamment il s'est changé pour pouvoir faire entrée dans l'inconnu.»" (Adrien Cavallaro, "Poétique de la formule rimbaldienne au XXe siècle", in Rimbaud poéticien, Classiques Garnier, 2015, p. 217). |

"Par les beaux

soirs..." Credo in unam |

||||

| 1929 | Marcel Coulon, La Vie de Rimbaud et de son œuvre, Mercure de France — Dans la note 1 des pages 142-143, Coulon rapporte que Berrichon détient une copie du manuscrit Barthou de L'Homme juste (dont il n'a rendu publics en 1911 que les vers 21-65 !!) et a bien voulu les lui laisser examiner. cf. SM-IV p.539 | L'Homme juste (vers 66-70 et 75) | ||||

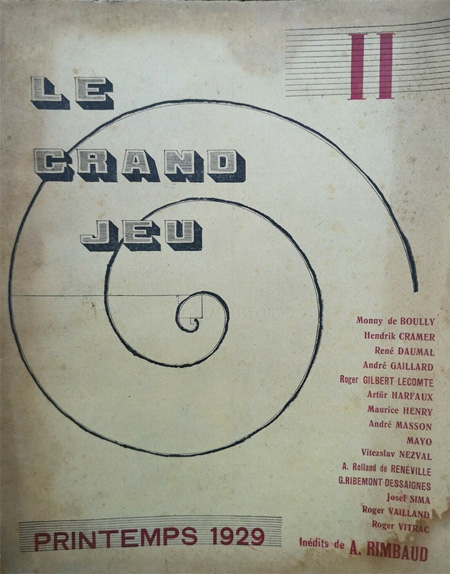

| Printemps 1929 | Le Grand Jeu

—

Georges Izambard, "Lettre inédite d'Arthur Rimbaud". Revue n°2,

p5-6. Izambard reproduit une lettre reçue d'Arthur en juillet 71

pour démentir qu'une brouille soit intervenue entre lui et Rimbaud,

en juin 71, comme le soutient Berrichon. Repris dans "Une lettre d'Arthur Rimbaud",

Mercure de France, 1er

décembre 1930, p.453-457 :

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2021054/f214.image et dans Rimbaud tel que je l'ai connu (1946, chapitre XIII).

|

Lettre à Izambard du 12 juillet 1871. | ||||

| Novembre 1930 | Nord — (Bruxelles), p. 329-331. Publication par Maurice Dullaert. | Lettres à Verlaine des 4, 5 et 7 juillet 1873. | ||||

| 1931 | Lettres de la vie littéraire d'Arthur Rimbaud (1870-1875) réunies et annotées par Jean-Marie Carré et augmentées de souvenirs inédits de Louis Pierquin, Gallimard, "Blanche" — Les 14 lettres publiées en 1929 par Roger Gilbert-Lecomte plus les lettres publiées récemment dans Le Grand Jeu (printemps 1929) et Nord (nov. 1930), en tout "une vingtaine de missives à la transcription largement défectueuse, qui fit malheureusement l'objet, il y a quelques années ["L'Imaginaire", 1990], d'une réédition à l'identique" (L/C p.11). | |||||

| 1931 |

Arthur Rimbaud - Œuvres complètes.

Première édition intégrale. Avec introduction et notes

bibliographiques par Pascal PIA (Maestricht), A. A. M.

Stols —

|

|||||

| 24-25 mars 1931 | Catalogue de vente. Auguste Blaizot et fils. Bibliothèque de M. E.-H. — Fac-similé. Brouillon du poème publié dans La Vogue au sein des Illuminations (1886). Selon Steve Murphy, il provient probablement aussi du dossier de 1886. Voir notre section : Tous les textes. Cf. SM-IV p.375 et 576-577. | "Ô saisons ô châteaux ..." [brouillon] | ||||

| juillet 1933 | La Grive n°21 — FAC-SIMILÉ de Promontoire. | |||||

| octobre 1933 | Bulletin des Amis de Rimbaud — N°4. FAC-SIMILÉ de Promontoire. | |||||

| 1er avril 1934 | Jules Mouquet, "Une version

nouvelle d'un poème de Rimbaud", Mercure de France, 1er

avril 1934, p.191-194 — Découverte du poème imprimé dans le

journal satirique La Charge le 13 août 1870. Voir notre section : Tous les textes et, pour l'article de Mouquet, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k202181c/f199.item. Steve Murphy signale qu'un autre article, d'André Fontaine, commente quasi simultanément cette découverte dans Génie de Rimbaud, Delagrave, 1934 (SM-I, p.231-233). |

Trois baisers | ||||

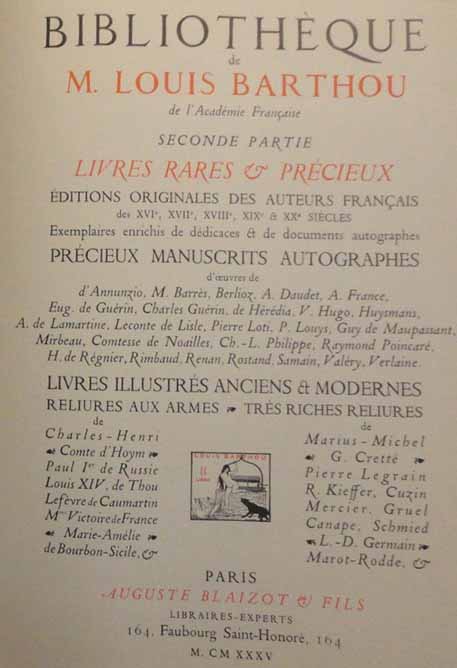

| 1935 |

Bibliothèque

Louis Barthou, Paris, Auguste Blaizot et fils, 1935-1936

(4 volumes) — À la seconde session de cette vente aux enchères, ont

été présentés notamment le manuscrit verlainien du Bateau ivre,

les autographes rimbaldiens de "Nous sommes tes grands parents...",

La Rivière de Cassis et dix

copies Verlaine de poèmes de Rimbaud (le "dossier Verlaine" de

1871-début 1872), que l'on prenait jusque là pour des autographes.

Ce sont les experts de la vente qui ont révélé publiquement qu'il

s'agissait là de copies par Verlaine (information relayée par

Bouillane de Lacoste, Édouard de Rougemont et Pierre Izambard dans

leur article au Mercure du 1er novembre 1936, voir infra). La

portée de l'événement et les manuscrits concernés sont analysés avec

une grande précision dans un article de Roger Pierrot : "Verlaine

copiste de Rimbaud" (RHLF, mars-avril 1987, spécial "Illuminations") :

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5652552w?rk=21459;2 FAC-SIMILÉ de l'Avertissement des Déserts de l'amour. Catalogue de la vente N°851. |

|||||

|

|

||||||

| 1er novembre 1936 | Le Mercure de France — N° 921, p.458-495. Édouard de Rougemont, Henry de Bouillane de Lacoste et Pierre Izambard, "L'évolution psychologique de Rimbaud d'après son écriture". Fac-similé de la lettre à Théodore de Banville de 1870 contenant "Par les beaux soirs..." (version sans titre de Sensation) et de Sensation. | |||||

| 15 juin 1937 | Le Mercure de France —

Henry de Bouillane de Lacoste et Édouard de Rougement, Verlaine

éditeur de Rimbaud, p.477-502. Fac-similéS des deux premières strophes de la copie Verlaine des Premières Communions, de la version autographe de Voyelles (version Blémont), celle que Verlaine a utilisée pour éditer le poème dans Les Poètes maudits (SM-I, p.582-583). |

|||||

| juillet 1937 | Bulletin des Amis de Rimbaud — N°6. FAC-SIMILÉ de "Bethsaïda, la piscine aux cinq galeries..." | |||||

|

|

||||||

| ÉDITIONS CRITIQUES ET RESTRUCTURATIONS (1939-1961) | ||||||

|

|

||||||

1939 |

Arthur Rimbaud, Poésies. Édition critique. Introduction et notes par Henry de Bouillane de Lacoste, Mercure de France — L'auteur annonce 67 poèmes. Par rapport à l'édition de Berrichon 1912, il n'ajoute que Ce qu'on dit au Poète à propos de fleurs (découvert en 1925 et adjoint pour la première fois en 1932, dans l'édition de Cluny). Jugée à partir de l'état actuel de la sapience rimbaldienne, cette édition peut paraître dépassée. Il est vrai que Bouillane de Lacoste y soutient parfois des thèses farfelues (Verlaine aurait reconstitué de mémoire les poèmes insérés dans Les Poètes maudits, ce qui en expliquerait les anomalies) ou émet des jugements contestables (les poèmes de 1872 contiennent "du galimatias de la pire espèce" et "n'ont pu être composés que dans un état voisin du délirium tremens"). Mais son travail n'en constitue pas moins la première bonne édition critique des poèmes de Rimbaud. Bouillane de Lacoste a pu consulter nombre de manuscrits. Il consacre une longue introduction de 46 pages à en faire l'inventaire et à définir leurs statuts respectifs. Il étudie ce qu'il appelle les "cahiers" ou les "recueils") de Demeny pour les poèmes de 1870 et de Verlaine pour ceux de 1871. Il aborde de façon généralement nuancée et prudente les questions de datation. Quand il existe plusieurs versions concurrentes, son principe déclaré est de toujours choisir "la version la plus récente" (mais il "préfère" — c'est son mot — le plus souvent les versions ponctuées avec titres des "fac-similés Messein" aux versions déponctuées sans titre de La Vogue, qui sont postérieures). Dans des notes de bas de page, il fait état de la version suivie et des différentes versions connues, il signale les variantes des versions écartées (il y analyse notamment les variantes d'un manuscrit récemment repéré : Enfer de la soif). Il déloge des Illuminations les pièces de vers pour les placer à la fin des Poésies. Il supprime toute forme de subdivision mais respecte un ordre chronologique sensiblement plus convaincant que celui de Berrichon. À signaler aussi : un très utile "appendice" sur 'les éditions des « Poésies »" (p. 225-249). FAC-SIMILÉ des Mains de Jeanne Marie. |

|||||

| 1941 | Arthur Rimbaud, Une saison en enfer. Édition critique par Henry de Bouillane de Lacoste — FAC-SIMILÉ de "Enfin mon esprit devint..." (brouillon de la Saison, 2e page). | |||||

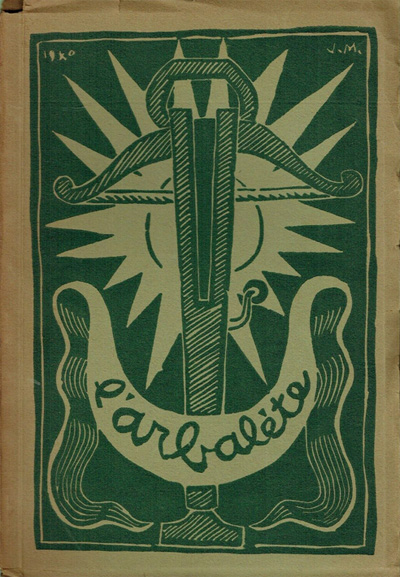

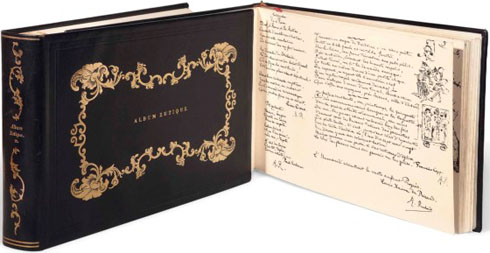

| Automne 1942 | L'Arbalète n°6 —

Revue semestrielle. Marc Barbezat, Lyon, Automne 1942. 340

exemplaires numérotés. Contributions d'Arthur Rimbaud. "Poèmes" avec

une introduction par Pascal Pia. Début de divulgation de pièces de l'Album zutique. L'Album, "provenant de la collection d'un amateur" au dire du catalogue Blaizot qui en assure la présentation, fait sa réapparition lors d'une vente de cette librairie le 12 mars 1936. Avant qu'il ne soit vendu au constructeur d'avions Latécoère, quelques années plus tard, Pascal Pia fut autorisé à le photographier. D'où les éditions partielles qui s'égrènent à partir de 1942 dans diverses revues et publications.

|

"J'occupais un

wagon..." "Je préfères sans doute..." Vieux de la vieille Conneries Lys Les Remembrances du vieillard idiot |

||||

| 1943 | Poèmes —

Lyon Poèmes de l'Album zutique

imprimée à seulement 100 ex. |

"Les soirs d'été,

sous l'œil..." "Cette année où naquit..." "Aux livres de chevet..." "L'humanité chaussait..." Les lèves closes. Vu à Rome. Fête galante. Jeune goinfre. État de siège ?

|

||||

| 1945 |

Arthur Rimbaud, Œuvres,

texte revu et corrigé par H. de

Bouillane de Lacoste, Hazan, 1945 — Première édition à

retirer les pièces en vers des Illuminations.

|

|||||

| 1946

|

Arthur

Rimbaud, Œuvres complètes, texte établi et annoté par

André Rolland de Renéville et Jules Mouquet, Gallimard, Bibliothèque

de la Pléiade — Rééditions 54 et 63.

La principale caractéristique de cette première

Pléiade, c'est l'élargissement de l'offre à des types de texte qui,

jusque là, ne figuraient pas ou étaient traités marginalement dans

les "Œuvres complètes". Tel est surtout le cas de sa réédition de

1963 qui bénéficie des découvertes récentes comme le Cahier des

dix ans (Suzanne Briet 1954 et 1955), l'Album zutique

(Pia, 1961) et la totalité des "ébauches" (Bouillane de Lacoste, 1941

et 1948). Le volume commence par une section de 9 textes intitulée

"Proses et vers de collèges". Il incorpore, entre les poésies

première manière et les "derniers vers" dix-neuf pièces

zutiques (sur les 24 que compte l'Album) ainsi que les pièces

dites "parazutiques". Encadrant bizarrement Une saison

en enfer, il publie la "suite johannique" (placée

avant) et les brouillons de la

Saison (placés à la suite de la Saison !). Enfin, pour

la première fois une édition publie toutes les lettres de la "vie

littéraire" de Rimbaud. On s'est donné pour but d'éditer une

correspondance complète mais les auteurs n'ont pu réviser sur les

originaux qu'un petit tiers des lettres africaines jadis transcrites,

et parfois récrites, par Berrichon. Fac-similé du folio 3 de l'Album zutique. Sur le "petite histoire" de cette édition, lire : "L'affaire Rimbaud. Débat autour de la Pléiade (1941-1946)", La lettre de la Pléiade n°29, septembre-octobre 2007. |

Le Cocher ivre L'Angelot maudit |

||||

|

|

||||||

| janvier 1948 | Mercure de France — Henri Matarasso et Henry de Bouillane de Lacoste, "Découverte de deux nouvelles « ébauches » de Rimbaud". | "À Samarie..." "L'air léger et charmant de la Galilée..." |

||||

| 1948 | Les Cahiers d'Art — Fac-similés de "À Samarie...", "Oui, c'est un vice que j'ai..." | |||||

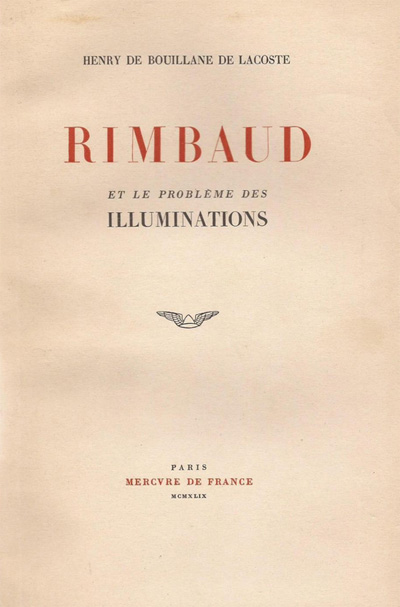

| 1949 | Henry de Bouillane de Lacoste,

Rimbaud et le problème des Illuminations, Mercure de France —

Thèse de l'auteur visant à démontrer sur la base d'une analyse

graphologique et de divers autres arguments l'ultériorité des

Illuminations par rapport à Une saison en enfer. Cette

thèse a généralement emporté l'adhésion concernant la date de mise

au net du manuscrit (1874) et l'intention de Rimbaud de publier son

recueil en 1875, lorsqu'il en remet les feuillets à Verlaine. Par contre,

une partie de la critique (Guyaux notamment) estime vraisemblable

une rédaction plus étalée dans le temps, de 1873 à 1875, comme

Verlaine l'a indiqué. Voir infra : André Guyaux, 1985 et

Steve Murphy, 2000.

Fac-similés d'Oraison du soir (version Valade), entre les p.56 et 57, de Scènes, Bottom et H (Illuminations), du brouillon de la fin d'Alchimie du verbe, de la Lettre à Izambard du 12 juillet 1871.

|

|||||

| 1949 | Arthur Rimbaud, Illuminations, Painted Plates, édition critique de Henry de Bouillane de Lacoste, Mercure de France — Bouillane de Lacoste reprend dans une substantielle introduction (p.7-60) l'argumentation de sa thèse (voir ci-dessus). En appendice (p.137-198), extraits de plusieurs lettres de Fénéon répondant aux questions de l'auteur et analyse critique des précédentes éditions de l'œuvre. On remarquera (c'est une innovation) l'absence de l'article défini dans le titre du recueil. | |||||

|

|

||||||

|

André Rolland de Renéville, "Verlaine, témoin de Rimbaud", Les Cahiers de la Pléiade, Gallimard, printemps 1950, neuvième numéro, imprimé le 10 juin 1950 à 2870 exemplaires – L’article de Rolland de Renéville est aux pages 91 à 115. L'auteur, co-éditeur de la première pléiade Rimbaud, discute la thèse de Bouillane de Lacoste. |

||||||

|

|

||||||

| mars 1951 | Le Bateau

ivre.

Bulletin des Amis de Rimbaud

— Sur ces "immondes", voir notre section "Tous les textes". |

Vers pour les lieux | ||||

| 1954 | Henri Matarasso,

Rimbaud, Lettre

dite du Voyant à Paul Demeny, du 15 mai 1871 (avec reproduction

intégrale de la lettre), Messein — Ce cahier luxueux de

11 pages constitue la première édition en

Fac-similé de la lettre à Demeny du 15 mai 1871, contenant Chant de Guerre parisien, Mes

Petites amoureuses et Accroupissements.

|

|||||

| septembre 1954 |

Bulletin des Amis de Rimbaud n°13 — FAC-SIMILÉ de Jeunesse II-III-IV |

|||||

| 23 novembre 1954-31 janvier 1955 | Suzanne Briet,

Rimbaud, Exposition organisée pour le centième anniversaire de sa

naissance, Paris, Bibliothèque nationale — Fac-similéS de la lettre à Izambard du 25 août 1870, d'un extrait du "Cahier des dix ans". Les (ou certains des) manuscrits des Illuminations de la collection Pierre Berès (Génie, Scènes, Soir historique, Bottom, H, Mouvement) "apparurent, en 1954, à l'exposition du centenaire, sans que personne ne saisisse l'occasion" pour les étudier (André Guyaux, "Où en est Rimbaud", Romantisme, 1982). Une photographie du manuscrit de Mouvement aurait été faite à l'occasion de cette exposition qui sera publiée par André Guyaux dans Circeto en 1983 (Guyaux, Illuminations, À la Baconnière, p.293). |

|||||

|

|

||||||

| novembre 1955 | Le Bateau ivre —

Sur ce billet, voir

notre section "Tous les textes", à la page des lettres à

Izambard de 1870.

|

[Billet à Izambard, sans date : "Si vous avez, et si vous pouvez me prêter..."] | ||||

| avril 1956 | La Grive — n°90. Arthur Rimbaud, Le Cahier des dix ans, présenté et commenté par Suzanne Briet. | Le Cahier des dix ans | ||||

|

|

||||||

| 1957 | Artur Rimbaud, Œuvres,

édition présentée par Antoine Adam, texte révisé par Paul Hartmann,

Le Club du meilleur livre —

Paul Hartmann qui dirigeait à cette époque Le Mercure de France

réalisa en 1956 une édition reliée des Œuvres de Rimbaud pour

laquelle il procéda à une révision soignée des textes. Cette édition

ayant été rapidement épuisée, elle fut reprise l'année suivante sous

l'étiquette du Club du meilleur livre. Cette édition est réputée parmi les rimbaldiens pour ses choix de versions

pertinents, son sérieux dans

l'établissement des textes. L'éditeur a pu consulter notamment certains

manuscrits de la collection Berès : "Paul Hartmann put en voir

quelques-uns et tira de son examen quelques corrections du texte,

pour son édition de 1957 au Club du meilleur livre, parue aussi au

Mercure de France" (André Guyaux,

"Où en est Rimbaud", Romantisme, 1982). Exemples.

Plutôt que les copies de Verlaine publiées par Bouillane de Lacoste

pour ces poèmes, Hartmann choisit à juste titre l'autographe Demeny

pour Les Effarés, l'autographe Valade pour Oraison du soir,

la version de la lettre à Demeny pour Le Cœur du pitre. Il

donne pour la première fois intégralement et correctement L'Homme

juste. Il place les manuscrits Richepin (sauf, bizarrement,

Bonne pensée du matin) en vis à vis avec leurs correspondants

sans titre et déponctués. L'appareil de notes est précis mais

l'édition reste très incomplète : trois lettres seulement, les

"Proses évangéliques" (appelées à tort "ébauches") mais

pas les brouillons de la Saison. Fac-similé Ophélie (version Banville). |

Ophélie (version Banville :

texte et fac-similé) L'Homme juste (vers 71-74) |

||||

| avril-juin 1957 | Marseille — Louis Thibaux publie dans cette revue culturelle municipale un FAC-SIMILÉ de la version sans titre "La rivière de cassis roule..." (version des Illuminations, La Vogue 1886), dont le manuscrit appartenait à ce moment à Pierre Berès. C'est la première fois qu'on pouvait observer cet autographe. Voir, plus bas, en 1991, l'article où Steve Murphy signale l'existence de ce fac-similé oublié. | |||||

| 4 juin 1957 | Bibliothèque

du docteur Lucien-Graux. Catalogues de vente (1956-1959) /

4ème partie (1957) : Hugo, Vigny, Stendhal, Verlaine, Rimbaud

— C'est lors de cette vente que la Bibliothèque

Nationale put acquérir la majorité des manuscrits des

Illuminations. Les chercheurs ont pu depuis lors les étudier

librement et tout un chacun peut consulter aujourd'hui sur Gallica les

manuscrits correspondant aux

29

premières proses des Illuminations

(cote

BNF : NAF 14123)

et plusieurs des

autographes

ayant servi pour l'impression des cinq pièces non publiées en 1886

et incluses tardivement

dans les éditions des

Illuminations : Solde,

Fairy, Guerre et la première partie de Jeunesse (Jeunesse I. Dimanche)

:

cote

BNF : NAF 14124. Seules manquaient une dizaine de

proses à l'itinéraire plus compliqué, dont deux, disparues, pour

lesquelles nous n'avons encore aujourd'hui aucun fac-similé (Dévotion

et Démocratie). Voir notre section :

Tous les textes. Fac-similé du billet à Izambard "Si vous avez, et si vous pouvez me prêter..."] (IV, n°104)

|

|||||

|

|

||||||

| LE TEMPS DES ÉDITIONS COMMENTÉES (1961-1985) | ||||||

|

|

||||||

1960 |

Arthur Rimbaud, Œuvres, édition et notes de Suzanne Bernard, Garnier (rééditions revues par André Guyaux, 1981, 1983, 1987, 1991, édition renouvelée en 2000) — Plusieurs générations ont appris à lire Rimbaud dans les notices et les deux cents pages de notes de ce livre. Le travail de Suzanne Bernard n'était certes pas sans défauts : l'inventaire des variantes et des manuscrits manque parfois de précision ; la fidélité au texte d'appui laisse même parfois à désirer ; le cadre herméneutique dans lequel Suzanne Bernard interprète Rimbaud reste très marqué par ce qu'Étiemble appelle le mythe : Rimbaud l'enfant, Rimbaud le génie précoce, Rimbaud le mystique à l'état sauvage, le poète aux "ambitions extraterrestres", qui "ne met pas en doute l'existence de Dieu", qui "sait qu'il est damné, justement parce que Dieu existe". Tout cela est encore mal dégagé du rimbaldisme à la Claudel ou à la manière de Jacques Rivière. Mais la masse d'informations fournie au lecteur sur les sources et les interprétations diverses, les hypothèses personnelles souvent intéressantes, tout cela s'est révélé fort utile et a assuré le succès durable de cet ouvrage de référence. Voir notamment sur cette édition (et le travail de révision effectué par André Guyaux en 1981) le compte rendu d'Antoine Fongaro dans Studi francesi, 79 (XXVII, 1), janv.-avril 1983, p. 105-113. |

|||||

|

|

||||||

| 16 mai 1961 | Mercure de France — | Exil "Mais enfin..." Bouts rimés |

||||

| 1961 |

Album zutique, introduction, notes et

commentaires de Pascal Pia, "Cercle du Livre précieux" —

"Voici, enfin, l'Album Zutique publié intégralement et en fac-similé !", s'exclame Michael Pakenham dans son compte rendu enthousiaste de la

RHLF. Il faut en féliciter l'éditeur Pascal Pia dont l'introduction,

entre autres mérites, a celui de retracer avec précision l'histoire du

manuscrit : "Écrite par quelqu'un qui eut l'Album entre les mains

il y a trente ans, elle nous permet de posséder maintenant tous les

détails sur sa subite apparition. Mais avant tout, notre reconnaissance

ne devrait-elle pas aller à celui, resté anonyme, qui a accompli un

remarquable tour de force, ou plutôt de persuasion : obtenir du

propriétaire de l'Album Zutique que l'on reproduise son

inestimable trésor. C'était un acte très généreux de livrer le document

brut au monde, mais c'est ce qu'il fallait. Les curieux seront

satisfaits ; les historiens littéraires également. Dès aujourd'hui tout

le monde peut discuter de l'Album en connaissance de cause." |

|||||

|

|

||||||

| 1963 | Arthur Rimbaud, Poésies complètes, Les Illuminations, Une saison en enfer. Préface de Paul Claudel. Édition établie par Pascal Pia, "Le livre de Poche" — | |||||

| juillet-décembre 1963 |

La Grive —

Michael Pakenham, "Jean Aicard

et Arthur Rimbaud, Un nouvel autographe des Effarés",

119-120, 1963, p.4-9. Fac-similé de la 1ère page de la lettre. |

Lettre à Jean Aicard contenant Les Effarés | ||||

| 26 septembre 1963 | Les Nouvelle littéraires

— Fac-similé de la 2ème page de la lettre à Jean Aicard contenant Les Effarés |

Lettre à Jean Aicard contenant Les Effarés | ||||

| 1965 | Arthur Rimbaud, correspondance avec Alfred Ilg (1888-1891), préface et notes de Jean Voellmy, Gallimard, "L'Imaginaire" — révisé en 1995. 35 lettres inédites confiées à Jean Voellmy par la propre fille d'Ilg. | |||||

| 1967 | Album Rimbaud, Bibliothèque de La Pléiade. Henri Matarasso et Pierre Petitfils — | |||||

| 1969 | Arthur Rimbaud, Illuminations. Texte établi, annoté et commenté avec une introduction, un Répertoire des thèmes et une Bibliographie par Albert Py, Droz (Genève), Minard (Paris) — Albert Py a fait le choix de la légèreté (au sens positif du terme). Ce petit livre (240 pages) a plutôt l'apparence d'un recueil de brèves explications de textes que d'une édition au sens habituel du mot. Après une substantielle introduction, l'ouvrage reproduit les 42 pièces des Illuminations (p.1-77). Sous chacune, des notes de bas de page à caractère philologique. Les cent cinquante pages suivantes (79-229) sont consacrées à l'appareil critique. Après quelques quelques notes éclairant le lexique du texte, l'indication des hypothèses de datation (plusieurs hypothèses de datation souvent divergentes pour un texte donné) et la mention de jugements interprétatifs eux aussi divergents, on trouve un assez long développement pouvant atteindre jusqu'à trois pages qui constitue une explication de texte personnelle. Ce commentaire, allégé de toute référence érudite, est très agréable à lire. Cela ne veut pas dire, naturellement, qu'il entraîne toujours l'adhésion, notamment quand l'auteur, un peu trop systématiquement, attribue l'inspiration du poème à l'usage des stupéfiants. | |||||

| 1970 | Avant-siècle, n°10,

Études rimbaldiennes, Lettres modernes, Minard —

Pierre Petitfils, "Les manuscrits de Rimbaud". Une synthèse très

sérieuse, que nous avons beaucoup utilisée ici.

|

|||||

| 1972 | Arthur

Rimbaud, Œuvres

complètes, édition établie, présentée et annotée par Antoine

Adam, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1972 — 1249 pages :

le record de la première pléiade est battu. C'est la somme des

lettres africaines et des documents les plus divers (lettres non pas

de Rimbaud mais au sujet de Rimbaud, affaire de Bruxelles, rapports

géographiques, contrats, reçus, etc. de la période africaine) qui

permet d'atteindre un tel nombre de pages. Mais les notices et notes

concernant l'œuvre et les lettres de la "vie littéraire" atteignent

quand même dans les 250 pages, ce qui soutient la comparaison avec

les 200 pages de notes de Suzanne Bernard. Le fait confirme le

tournant pris au début des années 60 en faveur de l'édition

rimbaldienne commentée. L'avantage qu'y trouve le lecteur est

indiscutable même si cette mode nouvelle, naturellement, a

l'inconvénient d'introduire dans l'appareil critique une dose

inévitable de subjectivité. On se voit informé des acquis de la

recherche (Adam, par exemple, signale avec abondance les sources des

premiers poèmes de Rimbaud) mais on s'expose aussi aux exégèses les

plus aberrantes. Dans sa note sur Délires I, Antoine Adam

voit dans la "Vierge folle" et "l'Époux infernal" la manifestation

de

l'être double qu'était Rimbaud, une sorte de dialogue intérieur

(!!). Dans celle sur Barbare, il interprète le "pavillon en

viande saignante" comme une allusion aux drapeaux danois ou

norvégien, souvenir des pérégrinations rimbaldiennes en Scandinavie

pendant l'année 1877, exemple typique du goût de l'éditeur pour

l'interprétation de Rimbaud en termes de "choses vues", sur le mode

jadis illustré par Delahaye (cf. Les Illuminations et Une

saison en enfer de Rimbaud, Messein, 1927) . En ligne : compte rendu par Bernard Leuilliot, RHLF, juillet-août 1974, p.721-728. |

|||||

| 1972 | Rimbaud, Poésies, Derniers vers, Une saison en enfer, Illuminations, édition établie par Daniel Leuwers, "Le livre de poche", Librairie générale française — Dans un compte-rendu publié dans la Revue des lettres modernes en 1972, Louis Forestier constate (et regrette) que Daniel Leuwers, pour rester dans les normes d'un volume à large diffusion ait sacrifié nombre de textes qui se trouvaient dans la précédente édition du "Livre de poche" (Pascal Pia, 1963) pour pouvoir augmenter le volume de l'appareil critique (introduction, substantielle chronologie, notices et notes tendant au commentaire). Le problème soulevé est caractéristique de la tendance nouvelle des éditions rimbaldiennes. On ne peut plus concevoir un système de notes, même dans une édition de poche, qui n'aborde pas un tant soit peu les questions d'interprétation. | |||||

| 1973 | Arthur Rimbaud, Poésies. Une saison en enfer. Illuminations, Préface de René Char, Texte présenté, établi et annoté par Louis Forestier, Gallimard - Collection Poésie — Peu de nouveautés à signaler. Comme Antoine Adam, Louis Forestier remplace la subdivision "Derniers vers", encore utilisée par Suzanne Bernard, par la formule plus pertinente "Vers nouveaux". C'est une édition de poche : Forestier ne reprend, en appendice, que les deux "lettres du voyant" et les brouillons de la Saison, régulièrement incorporés aux éditions depuis les années 60 ; de même, il limite ses notes à une cinquantaine de pages, mais ce sont en partie des notes interprétatives avec l'inconvénient signalé plus haut au sujet de la pléiade d'Antoine Adam. L'auteur en est conscient et prévient honnêtement son lecteur : "Telle qu'elle se présente, je veux que cette édition soit — comme il convient pour Rimbaud — discutable" (p.217). | |||||

| 1973 | Michael Pakenham, "« Trouver le lieu et la formule ». Rimbaud dans la bibliothèque de la Pléiade depuis un quart de siècle", La Revue des Lettres modernes, Série Rimbaud 2, p.137-149 — Le titre est trompeur. C'est en fait un compte rendu de l'édition Antoine Adam de 1973. L'auteur relève minutieusement erreurs ponctuelles et absences regrettables. Il crédite le volume d'une "introduction magistrale" (longue de 30 pages), loue une chronologie qui est "de loin la plus importante que nous possédions" et note avec satisfaction l'abondance des commentaires. Il félicite l'éditeur d'avoir placé Les Illuminations après la Saison mais lui reproche d'avoir relégué dans les "Œuvres diverses" et sans ordre chronologique, les Déserts de l'Amour, les Proses évangéliques, les brouillons de la Saison et les travaux scolaires. | |||||

| 1976 | André Guyaux, "L'écrivain et son scribe : Germain Nouveau copiant deux textes des Illuminations. Sur les deux textes des Illuminations intitulés Villes", Rimbaud vivant n°10, p.24-34 — | |||||

| 1975 |

Lettres du voyant (13 et 15 mai 1871), éditées et commentées

par Gérald Schaeffer, Droz-Minard — Textes édités

d'après les fac-similés de La Revue européenne, 1928, et de

l'édition Matarasso-Messein, 1954. Long et très utile commentaire

(p.111-195). Précédé de La voyance avant Rimbaud par Marc

Eigeldinger (p.9-107).

|

|||||

| septembre-octobre 1977 | André Guyaux, "À propos des Illuminations : I. Note sur le mot illisible de Villes. II. Y a-t-il des textes sans titre dans les Illuminations ?", RHLF, p.795-811 — En ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5652547k/f77.image | |||||

| 1978 | Arthur Rimbaud, Poésies. Édition critique. Introduction, classement chronologique et notes par Marcel A. Ruff. Nizet — À en juger par sa préface (et aussi par l'intitulé de son livre) c'est le "classement chronologique" des poèmes et les arguments textuels destinés à le justifier qui constituent pour l'auteur la nouveauté et le principal attrait de son édition. Le corpus est limité aux pièces versifiées (à l'exclusion de celles de l'Album zutique), ce qui permet à l'auteur de donner à son appareil de notes une extension sensiblement supérieure à celle qu'on trouve habituellement dans les Œuvres intégrales. Mais, précisément, ce "classement" est loin d'être toujours convaincant. Quelle raison y a-t-il à placer Tête de faune parmi les poèmes de 1870, Paris se repeuple au tout début de 1871 (parce que l'auteur croit que le texte décrit le retour des parisiens après le Siège et non après la Commune), "Qu'est-ce pour nous mon cœur" au beau milieu des poèmes du dossier Verlaine de 1871-début 72 (probablement parce qu'il a l'air d'évoquer la semaine sanglante, alors que sa versification dérégulée et sa présence dans les archives Verlaine de 72-début 73 recommandent une datation bien plus tardive), Les Mains de Jeanne-Marie au milieu de 1871 (alors qu'il est daté sur le manuscrit février 72), etc. ? | |||||

| 1980 | André Guyaux, "Illustrations et fac-similés des Illuminations", Rimbaud vivant n°18-19, p.25-40 — | |||||

| 1981 |

Arthur Rimbaud, Ce qu'on dit au poète à propos de fleurs,

présentation d'Agnès Rosenstiehl, Gallimard — Une bonne

reproduction en fac-similé, quoique petite.

|

|||||

| 1982 | André Guyaux, "Chronologie pour une chronologie (bibliographie chronologique de la question chronologique) ", Rimbaud vivant n°21, p.10-40 — | |||||

| octobre 1983 |

André

Guyaux, "La collection William J. Jones de l'université de

Springfield et le manuscrit de Mouvement",

Circeto, revue d'études

rimbaldiennes, n°1, p.143-146 —

Fac-similé de

Mouvement.

|

|||||

| 1984 | Manuscrits autographes des

Illuminations, reproduits et transcrits par Roger Pierrot,

Ramsay — Première édition intégrale en

Fac-similés

des manuscrits disponibles. Mais les manuscrits ont été soumis à un

"toilettage", défaut que saura éviter André Guyaux dans les

reproductions de sa thèse, Poétique du fragment, en 1985.

|

|||||

| EN QUÊTE DE NOUVEAUX PRINCIPES ÉDITORIAUX (1985-2015) | ||||||

|

La pratique des éditions commentées se poursuit et s'amplifie. Citons par exemple l'édition critique d'Une saison en enfer par Pierre Brunel en 1987 qui, avec sa préface de presque 100 pages et ses 200 pages de notes pour un texte qui ne dépasse pas la cinquantaine, présente un ratio texte/commentaire impressionnant. Nombre d'"éditions critiques" s'accompagnent désormais de véritables essais et/ou d'abondants commentaires : Les Illuminations en deux tomes de Guyaux (1985), Les Illuminations de Brunel (2004), Un cœur sous une soutane de Murphy (1991). Mais on discerne aussi des ambitions nouvelles. Ce jugement inspiré à un critique par l'édition Borer de 1991 (Œuvre-vie, "l'édition du centenaire") pourrait s'appliquer, avec des nuances, à bien des entreprises menées depuis 1985 dans le champ de l'édition rimbaldienne :

Une explication de cet esprit de quête, quelque peu

mallarméenne en effet, réside dans l'état initial de dispersion de

l'œuvre de Rimbaud et le sort qui a été réservé à ses

manuscrits : d'abord passionnément

recherchés par Verlaine et quelques autres, retrouvés dans les

tiroirs de Demeny et les boîtes à cigares d'Izambard, dans les archives

de Banville, Valade, Blémont, Aicard, Forain, Richepin, Delahaye ...

mais aussitôt renfouis dans les coffres-forts des collectionneurs,

vendus à prix d'or, volés parfois, perdus pour certains d'entre eux,

mais finissant par rejoindre progressivement les collections

publiques où beaucoup sont désormais à la libre disposition des

chercheurs. |

||||||

1985 |

Illuminations, texte établi et commenté par André Guyaux, À la Baconnière, 1985. André Guyaux, Poétique du fragment, À la Baconnière, 1985 — Deux tomes. L'édition critique (introduction, textes, deux-cents pages de commentaires et description des manuscrits) s'accompagne d'un essai intitulé Poétique du fragment qui justifie le nouvel agencement de l'œuvre et reproduit en fac-similé trente-trois pages du manuscrit. L'auteur écrit dans son introduction (p.8) : "Même si Félix Fénéon, le premier éditeur des Illuminations, en 1886, a expliqué en 1939 à Bouillane de Lacoste qu'il avait arrêté lui-même l'ordre des textes et numéroté les feuillets, il reste un doute sur l'attribution de ce classement et l'éditeur moderne n'est guère enclin à renoncer à l'ordre désormais inscrit sur les manuscrits consultables aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale. C'est pourtant à cet ordre que je renonce ici." Steve Murphy a eu beau jeu de lui rétorquer (dans son article "Les Illuminations manuscrites", Histoires littéraires n°1, 2000, p.5-31) que s'il subsistait à ses yeux une possibilité, même minime, que la numérotation des 23 premiers feuillets des llluminations fût auctoriale, la prudence philologique exigeait de la respecter. Mais Guyaux souhaitait démontrer que Les Illuminations manquent d'un plan d'ensemble, que "deux forces, l'une liante, l'autre déliante" (ibid. p.9) se sont combattues chez l'auteur, la première l'incitant à rechercher des enchaînements, la seconde à recopier ses poèmes dans un ordre aléatoire sur ses "feuillets volants" (selon le mot de Fénéon), à les caser au hasard des espaces libres pour compléter les pages et économiser le papier, bref à s'abandonner à la pente naturelle de son génie qui le pousse au fragmentaire et au décousu. Aussi propose-t-il au lecteur de lire en premier ce que Rimbaud a manifestement classé (1° les « poèmes groupés », les suites numérotées, 2° les « poèmes consécutifs sur plusieurs feuillets », 3° les « poèmes consécutifs sur un seul feuillet ») et il place en fin de recueil les « poèmes isolés sur un seul feuillet ». Dans un long compte rendu publié à l'époque ("Rimbaud en 1986, une année capitale", L'information littéraire, n°4, septembre-octobre 1986, p.148-157), Pierre-Georges Castex nuance ses éloges. Il se déclare convaincu par les critiques adressées à Bouillane de Lacoste sur la question chronologique : "on ne doit pas exclure une composition antérieure à 1873 pour les poèmes les plus anciens du recueil" (p.149). Mais il récuse la théorie d'une "poétique de la ligne", selon laquelle la "ligne", dans le manuscrit des Illuminations, serait porteuse d'une unité globale, avec son corollaire : l'obligation farfelue faite à l'éditeur d'aller à la ligne, dans la page imprimée, chaque fois que le copiste est obligé de le faire dans la page manuscrite. De même, il craint que la théorie du "fragment", la volonté de considérer le recueil "comme une collection d'objets séparés, isolés les uns des autres", le refus de toute lecture "diagonale" du recueil dans son unité, enferment le commentaire "dans des limites bien étroites" (p.152), danger dont il voit la confirmation dans le volume de commentaires qui accompagne la "Poétique du fragment". Il déplore certaines corrections apportées au manuscrit (Villes, "L'acropole officielle..." ; Soir historique). Enfin, concernant l'ordre des textes, Castex admet sans discussion la paternité de Fénéon dans celui de la pré-originale de 1886, il admet que la position initiale d'Après le Déluge résulte d'un choix de Fénéon plutôt que de Rimbaud, mais il se montre très réticent devant la réorganisation proposée par Guyaux : "D'une manière générale, il apparaît périlleux, dans l'état actuel de nos connaissances, de remettre systématiquement en cause l'ordre institué par Fénéon" (p.155).

|

|||||

| avril 1985 | Claude Zissmann, "Histoire de deux manuscrits", Parade sauvage, n°2 — L'auteur réfute la thèse de Bouillane de Lacoste selon laquelle Verlaine aurait tiré de sa mémoire les textes publiés dans Le Poètes maudits. Il illustre son propos en raisonnant sur l'origine des deux versions imprimées de Paris se repeuple. | |||||

| 1985 | Steve Murphy, "Note pour l'édition de trois textes de Rimbaud",

Parade

sauvage Bulletin n°1, p.47-68 — Premier

Fac-similé

intégral de la lettre à Delahaye de mai 1873, à partir d'une copie

offerte en 1949 par Henri Matarasso au Musée de

Charleville-Mézières. Premier

Fac-similé

en noir et blanc de Vénus Anadyomène

(meilleur fac-similé en couleurs : catalogue vente Guérin 1998).

Fac-similé

de la copie incomplète du poème Le Cœur volé ayant

probablement servi à la publication de ces deux strophes dans

"Pauvre Lélian" (La Vogue, 7 juin 1886).

Cette copie verlainienne avait déjà été reproduite dans un catalogue

de vente Matarasso en juillet 1938 (cf. SM-IV p.483 & 647-648) |

|||||

| 1986 |

André

Guyaux, "Germain Nouveau dans les Illuminations", Le Point

vélique, études sur Arthur Rimbaud et Germain Nouveau, La

Baconnière, p.79-89 — |

|||||

| janvier 1986 | Steve Murphy, "Sur le texte de L'Homme juste", Parade sauvage Bulletin n°2, p.31-40 — L'auteur démontre que la note de la Pléiade Antoine Adam postulant l'existence de trois manuscrits différents de L'Homme juste est certainement erronée. Il n'existe probablement selon lui qu'une seule version autographe, l'histoire embrouillée de la publication du manuscrit s'expliquant par les mesures de prudence (pour ne pas dire de censure) adoptées par Berrichon. | |||||

| 1986 | Arthur

Rimbaud, Œuvres poétiques, textes présentés et

commentés par C.A. Hackett, Imprimerie nationale, Coll.

Lettres françaises — Édition de luxe, illustrée par Pierre

Clayette "dans un style néo-symboliste à la Gustave Moreau" (Anne

Berger), mais sérieuse dans l'établissement du texte. Hackett a

notamment pu étudier les manuscrits rimbaldiens de la collection

Barthou entrés à la BNF en 1985 (legs Mendel Mircea). Il a pu

réviser ainsi, notamment, le texte du Bateau ivre et des autres

copies Verlaine du dossier de 1871-début 1872, et (d'après

Pierre-Georges Castex) corriger les erreurs contenues même dans les

transcriptions Hartmann de 1956-1957 que l'on avait crues fiables