|

|

Mémoire (1872)

|

|

|

| 4 |

Mémoire

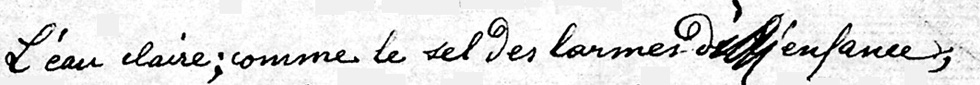

L'eau claire ; comme le sel des

larmes d'enfance,

L'assaut au soleil des blancheurs des corps de femmes ;

la soie, en foule et de lys pur, des oriflammes

sous les murs dont quelque pucelle eut la défense ;

|

| 8 |

l'ébat des anges ; — Non... le courant d'or en marche,

meut ses bras, noirs, et lourds, et frais surtout, d'herbe.

Elle

sombre, avant le Ciel bleu pour

ciel-de-lit,

appelle

pour rideaux l'ombre de la colline et de

l'arche. |

| 12 |

2

Eh !

l'humide carreau tend ses bouillons limpides !

L'eau meuble d'or pâle et sans fond les couches prêtes.

Les robes vertes et déteintes des fillettes

font les saules, d'où sautent les oiseaux sans brides.

|

| 16 |

Plus pure qu'un louis, jaune et chaude paupière,

le souci d'eau — ta foi conjugale, ô l'Épouse !

—

au midi prompt, de son terne miroir, jalouse

au ciel gris de chaleur la Sphère rose et chère. |

| 20 |

3

Madame se tient trop debout dans la prairie

prochaine où neigent les fils du travail ; l'ombrelle

aux doigts ; foulant l'ombelle ;

trop fière pour elle

des enfants lisant dans la verdure fleurie

|

| 24 |

leur livre de maroquin rouge !

Hélas, Lui, comme

mille anges blancs qui se séparent sur la route,

s'éloigne par-delà la montagne ! Elle, toute

froide, et noire, court ! après le départ de l'homme ! |

| 28 |

4

Regret des bras épais et jeunes d'herbe pure !

Or des lunes d'avril au cœur du saint lit ! Joie

des chantiers riverains à

l'abandon, en proie

aux soirs d'août qui faisaient germer ces pourritures.

|

| 32 |

Qu'elle pleure

à présent sous les remparts ! l'haleine

des peupliers d'en haut est pour la seule brise.

Puis, c'est la nappe, sans reflets, sans source, grise :

un vieux, dragueur, dans sa barque immobile, peine. |

| 36 |

5

Jouet de cet

œil d'eau morne, je n'y puis prendre,

ô canot immobile ! oh! bras trop courts ! ni l'une

ni l'autre fleur : ni la jaune qui m'importune,

là ; ni la bleue, amie à l'eau couleur de cendre.

|

| 40 |

Ah ! la poudre des saules qu'une aile secoue !

Les roses des roseaux dès longtemps dévorées !

Mon canot, toujours fixe ; et sa chaîne tirée

Au fond de cet œil d'eau sans bords, — à quelle boue ? |

|

|

Lexique |

|

|

|

ciel-de-lit

: tenture fixée au-dessus d'un lit; synonyme : baldaquin.

louis

: Pièce d'or ou d'argent à l'effigie des rois de France (de Louis XIII à Louis XVI).

le souci d'eau

: "Le souci d'eau est le nom populaire du populage ou de la caltha,

plante herbacée à fleurs jaunes qui croît dans les endroits

marécageux, dit le dictionnaire. Rimbaud semble avoir choisi cette fleur

pour plusieurs raisons. D'abord pour sa couleur jaune mais aussi pour sa

forme ronde et son éclat, comparables à ceux du louis. [...] Mais ce qui

est non moins important dans le choix de ce nom, c'est son étymologie. Le

souci est du latin solsequium qui veut dire suivre le soleil (sol,

soleil + sequi, suivre)" (Yoshikazu Nakaji, op. cit. p.50).

Soucis d'eau

ombelle

: terme de botanique; type de fleurs composées dont les inflorescences

sont disposées au bout de la tige en forme de faisceaux, comme un parasol

ou une ombrelle.

Ombelle

maroquin

: nom dérivé de Maroc (ce sont les arabes qui ont apporté l'artisanat

du cuir d'abord à Cordoue, puis dans l'Europe entière); désigne un cuir

rouge ou jaune dont on se servait pour l'ameublement ou la reliure des

livres. Généralement porteur d'une idée de luxe. Cf. cet exemple donné

par le Trésor de la Langue Française Informatisé (TLFI) : "Il y a là renfermés, un certain nombre de beaux vieux maroquins sanguins, où la patine du temps a mis comme une pourpre sombre" (E. DE GONCOURT, Mais. artiste, t. 1, 1881, p. 344).

dragueur

: ouvrier chargé d'extraire la vase ou le sable au moyen d'une drague.

Une drague est une sorte de pelle ou une machine montée sur une construction flottante (chaland, bateau, ponton) dont le travail consiste à curer les canaux, rivières, ports, etc. afin qu'ils restent navigables

(d'après le TLFI).

Les roses des roseaux : le roseau commun est une graminée formée

d'une longue tige fine surmontée d'un plumeau dont la teinte argentée peut

aussi prendre des tons roses :

Delahaye a une autre

explication : "il veut dire les fleurs de

joncs" (op.cit.42.n6). Les joncs en fleur peuvent être roses, en effet :

Roseaux en fleur

Les fleurs de joncs sont

fanées depuis longtemps, parce que la saison en est passée (le contexte

évoque au passé les "lunes d'avril" et les "soirs d'août") et surtout parce

que, symboliquement, pour la rivière féminisée, la saison de l'amour est

révolue (allusion au topos ronsardien du Carpe diem :

Mignonne allons voir si la rose...).

|

|

Interprétations |

|

|

|

La mention "op.

cit." renvoie à la

Bibliographie

Mémoire

(le titre) :

Suzanne Briet

propose (c'est une idée qui sera souvent citée et reprise par les

commentateurs, à sa suite) d'accorder au mot du titre "le double

sens de remembrance du passé et de mémorandum d'une situation donnée

dans le présent. D'une part, la mémoire restitue des impressions et

des événements vécus, et d'autre part, l'œuvre est l'exposé poétique

d'un cas personnel et d'un problème vital. En effet, le drame

familial évoqué par Rimbaud est toujours présent : il est "là" (le

mot se trouve dans le poème). Le passé et le présent sont intimement

liés, d'où l'usage du présent de l'indicatif." (op.cit)

Michael Riffaterre

suggère de déceler dans le titre du poème une sorte de calembour. La

mémoire littéraire de Rimbaud (Banville fait rimer dans

Songe

d'hiver, I, 7-15, le

mot "mémoire" avec le mot "moire"), la langue elle-même et,

peut-être, son inconscient, auraient fait dériver dans l'esprit du

poète le titre "Mémoire" du syntagme "Mes moires". Le calembour

relie, en effet à l'idée du souvenir le thème de l'eau ("moire" se

dit des reflets soyeux à la surface de l'eau), et n'est pas sans

rappeler à l'auteur les chatoiements de la lingerie féminine ("the

top of the line of elegant fabric in interior decorating and in

feminine apparel", op. cit. 189). L'hypothèse est amusante, mais le

caractère intentionnel du jeu de mots est loin de pouvoir être

démontré.

L'eau claire ; comme le sel

des larmes d'enfance, :

La découverte des

manuscrits de Mémoire (1994) et Famille maudite (2004), les

analyses procurées par Steve Murphy des manuscrits du premier

(op.cit. 1994 et 1999) et du second (op.cit. 2004) ont ouvert un champ de

réflexion fort intéressant sur ce premier vers (et sur toute la première

section du poème).

|

Famille maudite |

Mémoire |

|

L’Eau,

—

pure comme le sel des larmes

d’enfance

Ou l’assaut du soleil par les

blancheurs des femmes,

Ou la soie,

—

en foule et de lys pur !

—

des oriflammes,

Sous les murs dont quelque Pucelle eut la

défense,

Ou l’ébat des anges,

—

le courant

d’or en marche,

L’Eau meut ses bras lourds, noirs,

— et

frais surtout,

—

d’herbe. Elle,

L’Eau sombre, avant la nuit pour

ciel-de-lit, appelle

Pour rideaux l’ombre de la colline et

de l’arche. |

L'eau claire ; comme le sel des larmes

d'enfance,

l'assaut au soleil des blancheurs des corps de femmes ;

la soie, en foule et de lys pur, des oriflammes

sous les murs dont quelque pucelle eut la défense ;

l'ébat des anges ; — Non... le courant d'or en marche,

meut ses bras, noirs, et lourds, et frais surtout, d'herbe. Elle

sombre, avant le Ciel bleu pour ciel-de-lit, appelle

pour rideaux l'ombre de la colline et de l'arche. |

Dans Famille

maudite, version du poème considérée comme antérieure à celle de

Mémoire, la

structure rhétorique de la première phrase est relativement simple. Le

premier vers présente (en le soulignant et l'isolant par un tiret) le sujet,

qui est aussi le comparé de la figure analogique complexe qui va suivre (L’Eau,),

puis le sème de la comparaison (l'adjectif épithète : pure), puis le

mot-outil (comme), puis quatre comparants constitués par des groupes

nominaux séparés par des virgules. Intervient à cet endroit une ponctuation

légèrement plus marquée (la virgule étant renforcée par un tiret) suivie par

une circonlocution en apposition renvoyant au comparé (le courant

d’or en marche,), après quoi apparaît enfin le verbe de la

phrase suivi de ses compléments (meut ...) précédé d'une reprise du sujet (L’Eau) afin d'être bien

clair.

Le dispositif, tout en restant très semblable, se complique un peu

dans Mémoire.

Passons rapidement sur le remplacement de "pure" par "claire". Les

sèmes de clarté et de pureté sont de toute façon mêlés dans la quadruple

comparaison proposée par la phrase. Rimbaud a-t-il souhaité éviter la

répétition avec le "pur" du vers 3, ou marquer davantage le rôle de la

lumière, donc de l'interpénétration entre le soleil et l'eau, du facteur

libidineux pourrions-nous dire (eu égard à l'érotisation de la relation

entre eau et soleil tout au long du texte), dans la vigueur matinale et juvénile de la

rivière ? Les deux sans doute.

Passons aussi rapidement aussi sur la suppression des trois "ou". Rimbaud

les a sans doute trouvés trop insistants, trop lourdement logiques. Mais

leur suppression, par elle-même, ne change pas la structure de la phrase dès

lors que les conjonctions sont remplacées (dans deux cas sur trois) par des

points virgules (V.2,4) dont le sens est équivalent. Et c'est là

qu'intervient le problème des changements de ponctuation intervenus au vers

1, changements étudiés avec une grande précision à plusieurs reprises par

Steve Murphy.

Avant même qu'on ne connaisse Famille maudite certains

éditeurs avaient estimé nécessaire, car plus logique, de placer un point-virgule à la fin du premier vers

(comme après les syntagmes comparatifs des vers 2, 4 et 5) bien que sa présence

sur le manuscrit soit contestable : selon Steve Murphy l'observation

du manuscrit montre que Rimbaud a prolongé le "e" terminal du mot "enfance"

de manière "à occulter et à annuler le point virgule" d'abord tracé (1999

p.831) :

La modification très

significative du début de vers par rapport à ce qu'il était dans Famille

maudite (l'inscription d'un point-virgule après "l'eau claire")

dénote une intention convergente. La conséquence de cette double modification, écrit

Steve Murphy, est que "de comparant, 'le sel des larmes d'enfance'

devient le comparé des trois comparants qui suivent" (2004, p.415). Sur le

plan de l'interprétation, nous dit Murphy, l'effet de cette association

entre "le sel des larmes d'enfance" et les "blancheurs des corps des femmes"

lançant leur assaut sous ou plutôt contre le soleil est d'affecter

les dites "blancheurs" d'une coefficient négatif alors qu'on aurait pu leur

prêter une connotation positive (2004, p.283). L'ambiguïté sous/contre, en

effet, déjà présente dans Famille maudite sous une formulation

différente, est trop manifeste pour ne pas être intentionnelle et porteuse

d'un sens caché. La remarque de Murphy est donc logique, mais il me semble difficile d'adhérer

à l'interprétation politique qu'il donne à cette suggestion d'agressivité

féminine (la peau blanche, comme on le voit dans Les Mains

de Jeanne-Marie, serait la caractéristique des femmes de

l'aristocratie). Je risque une autre glose possible (mais fort incertaine) :

Rimbaud pourrait avoir voulu suggérer que la séparation entre l'eau et le

soleil, c'est-à-dire symboliquement la dispute entre la Femme et l'Homme,

n'était pas pour rien dans les "larmes d'enfance".

L'assaut au soleil des blancheurs des

corps de femmes :

Le travail de Rimbaud dans Mémoire se caractérise par la recherche

constante de l'énoncé ambigu. Ainsi, devant le vers 2 ("l'assaut au soleil

des blancheurs des corps de femmes"), on peut envisager une double lecture :

contre le soleil / sous le soleil. Notons que la formulation de Famille

maudite, bien que différente, était déjà fort ambiguë, le groupe

circonstanciel introduit par la préposition "par" pouvant être compris soit

comme le complément d'agent d'"assaut" (nom verbal de sens passif), soit

comme un complément de lieu : "L’Eau,

—

pure comme le sel des larmes d’enfance / Ou l’assaut du soleil par les

blancheurs des femmes, [...]".

Le consensus est total parmi les critiques pour considérer que

Rimbaud a souhaité cette ambiguïté. Michel Collot commente ainsi le

passage : "On peut lire dans le premier quatrain une évocation de l'union du

Père et de la Mère, de la rivière et du soleil, résumée par la formule

initiale ('Leau claire'), et présentée, conformément à l'interprétation

sadique des rapports conjugaux, comme un combat ; l'agression étant dirigée

tantôt contre l'acteur masculin ('L'assaut au soleil des blancheurs des

corps de femmes'), tantôt contre l'acteur féminin ('la soie, en foule et de lys pur, des oriflammes /

sous les murs dont quelque pucelle eut la défense')"

(op. cit. 1988, p.163).

sous les murs dont quelque pucelle eut la

défense :

"L'évocation de

'quelque pucelle', écrit Henri Meschonnic, est une harmonique du

thème de l'enfance par le rappel d'images du livre d'histoire de l'enfant.

De même les anges du vers 5, que reprendra le vers 22" (op.cit. p.105).

La remarque n'est pas nécessairement contradictoire avec l'interprétation

érotique mentionnée dans la note précédente.

l'ébat des anges :

"Le mot "ébat", employé généralement au pluriel, désigne "les

mouvements folâtres exprimant la joie de vivre" (TLFI). Fréquemment employé

pour évoquer la mêlée

amoureuse (les "ébats amoureux"), il contribue ici à suggérer un symbolisme érotique,

partout implicite dans ce début de texte. Appliqué à des anges, il recherche

à l'évidence un effet d'ironie (comme d'ailleurs le chromo de "la pucelle"

d'Orléans, au vers précédent).

L'ébat des anges, qu'est-ce que c'est, se demande Peter

Collier ? Est-ce le reflet des nuages sur la surface de l'eau ?

Oui et non, car ce sont aussi les mouvements en profondeur des

herbes fluviales" (op. cit. p.70).

Pour Michel

Collot, ce début du poème peut être interprété comme une « version

optimiste de la scène primitive » ; l’ « ébat des anges » nous fait

« assister à l’apothéose fulgurante du coït parental » (op. cit. p.163).

Ces anges métaphoriseraient,

selon Steve Murphy, "les flèches d'or du soleil" (2004,

p.286). Mais le même auteur rappelle dans la note 48 de cette même

page que Rimbaud, dans

Beth-Saïda,

utilise la comparaison avec un "ange blanc" dans une description de reflets

aquatiques : "le soleil de deux heures après midi, laissait s'étaler une

grande faux de lumière sur l'eau ensevelie [...] dans ce reflet, pareil à un

ange blanc couché sur le côté, tous les reflets infiniment pâles remuaient."

Dans le contexte de ce début de Mémoire, je serais tenté d'y voir

d'abord une image de corps nus

et blancs : l'assaut au soleil des blancheurs des corps des anges. Voir la représentation traditionnelle des anges en liesse

dans l'iconographie religieuse, ci-dessous chez Rubens. Comme la métaphore des "blancheurs des corps de femmes"

(v.2), celle-ci vise à restituer l'impression visuelle produite par les ondulations

de l'eau sous le soleil. Dans les deux formules, le galbe des corps en mouvement

mime les renflements du flot,

animé d'un élan impétueux que le poète décrit comme un "assaut

au soleil" (assaut lancé sous le soleil et contre lui).

Ce sont les mêmes sèmes de mouvement, de formes arrondies et de

blancheur éclatante qui ressortent, aux vers 3-4, des "oriflammes" :

gonflements soyeux de drapeaux blancs fleurdelisés agités par le

vent.

Les commentateurs se sont souvent contentés de relever, dans ces

images de la première strophe du poème, l'isotopie de la blancheur. Mais

tout aussi caractéristique est la convergence des notations de mouvement

ressortant des noyaux substantifs de ces phrases nominales : "l'assaut",

"l'ébat", "le courant". Paule Lapeyre décrit de façon pertinente la

façon dont ce sème de mouvement est mis en relief par la syntaxe. Le texte,

écrit-elle, "nous invite à contempler 'l'ébat des anges', non des anges qui

s'ébattent, 'le courant d'or en marche', non l'eau dorée qui court ou marche

et 'l'assaut au soleil des blancheurs de corps de femmes' au lieu des corps

blancs des femmes [...] ainsi les mouvements essentiels sont saisis avant

l'objet mouvant". Certains commentateurs déduisent de "l'assaut au soleil"

(compris comme "contre le soleil") que le poète a souhaité exprimer un

mouvement ascensionnel. L'iconographie traditionnelle des ébats angéliques

confirmerait assez cette intuition.

Pierre-Paul Rubens,

L'assomption de la Vierge

— Non... le courant d'or en marche, :

"Le courant d'or en

marche" peut être considéré comme un syntagme métaphorique désignant

la rivière, lorsqu'elle est dorée par le soleil.

C'est encore un exemple du goût bien connu de Rimbaud pour la création de

figures nouvelles à partir d'une catachrèse. Processus paradoxal ici puisque

le mot "courant" est seulement rendu à son sens premier. Il est déchargé de

la valeur métaphorique qui est la sienne dans la catachrèse du "courant

d'air" dont la tournure analysée est dérivée. La substitution métonymique de

l'or-matière au doré-couleur et la personnification largement lexicalisée

"en marche" représenteraient à elles seules la valeur créative de la figure

s'il n'y avait la perception chez le lecteur de l'élément ludique constitué

par le détournement de la catachrèse (paronymie /or-air/ ; parallélisme des

constructions syntaxiques avec la préposition "d'"). Jean Gilibert

commente ainsi le procédé : "'Le courant d'or en marche' ne doit pas faire

illusion quant à l'assonance à laquelle personne ne peut se soustraire : 'le

courant d'or' pour le 'courant d'air'. Le glissement de sens ne va donc ni

contre la perte du sens premier (le courant d'air) ni pour son maintien

(dans courant d'or, il faudrait 'lire' courant d'air, comme on ferait pour

un processus de déplacement de condensation tels qu'ils s'exercent dans les

processus primaires du travail du rêve). Le "courant d'or", par sa

néoformation, est un nouveau sens qui dit adieu à ce qu'un consensus avait

trop prosaïsé. Car il y avait de la poésie dans le 'premier' courant d'air ;

il n'y en a plus maintenant ; la métaphore est usée ; la poésie 'nouvelle'

du 'courant d'or' demande plus qu'une reconnaissance ; elle demande le

déploiement de sa marche vers l'horizon de sa mort, plus simplement, de sa

défaite" (op. cit. p.83).

La critique est quasiment unanime à conférer une

puissante ou, du moins, significative valeur contradictoire au "Non"

du vers 5 de Mémoire.

Michel Collot voit dans le "Non" du vers 5 "une violente

rupture sémantique, syntaxique et prosodique" et, développant l'idée, il

écrit : "À l'image du couple réuni par le plaisir, de l'eau investie par la

clarté solaire et animée d'une sorte d'élan ascensionnel, succède celle du

"courant d'or en marche", dont le mouvement horizontal et 'lourd' ne quitte

pas le niveau de 'l'herbe'" (op. cit. p.163).

Suzanne Bernard voyait de son côté un contraste

porteur de sens entre la couleur blanche et claire des quatre premières

comparaisons et la couleur dorée du "courant... en marche". Elle paraphrase

ainsi le passage : "Non, ce n'est pas là une eau claire et blanche mais un

courant d'or en marche (à cause des reflets du soleil), et ses bras sont

noirs d'herbe" (op.cit. P.446).

Steve Murphy envisage qu'il puisse s'agir ici à la fois d'une

synthèse des images précédentes et d'une évolution de l'aspect de la rivière

due à la progression de la journée : "la vision plutôt éclatée de la

blancheur initiale tend à se recomposer et à s'unifier, la rivière prenant

une nouvelle coloration dorée ("le courant d'or") qui restera au cœur de la

section 2 (v.10 : "d'or pale" ; v.13 : "louis", "jaune", "souci d'eau") ; il

s'agit, comme la suite le confirme, de la lumière d'abord "d'or pâle" du

soleil qui, bien après l'aube, monte dans le ciel." (2004, p.240).

Henri Meschonnic reconnaît ici ce geste fréquent de retour

sur l'illusion lyrique (telle que la véhicule le travail métaphorique) par

un rappel à la réalité de la chose vue, que l'on peut observer dans les

derniers poèmes de Rimbaud : "'L'ébat des anges', métaphore des 'bouillons

limpides' du vers 9, est à la limite de la chose vue et de la figure de

rhétorique. Il est caractéristique du traitement de la rhétorique chez

Rimbaud, dans ces derniers poèmes, que la figure soit niée par l'intrusion

même de la rhétorique (Non...) pour réinstaller l'ordre du visuel." (op.

cit. p.105).

Peter Collier perçoit dans ce "Non" la

caractéristique d'un poème "plein de refus et de négations" (op. cit. p.61)

Pierre Brunel rappelle que la critique rimbaldienne a

voulu voir dans l'interruption par ce "Non..." de la séquence comparative

introduisant le texte l'expression des "refus" multiples du poète : "refus d'une

poétique jugée périmée ? refus profonds de Rimbaud — plus de larmes, plus de

femmes, plus de rois, plus de religion ?" (Rimbaud, Œuvres, La

Pochothèque, 1999, p.364, n.3).

Personnellement, je ne suis

pas certain que Rimbaud ait voulu opposer aussi emphatiquement "le courant

d'or en marche" aux images précédentes.

Au risque de paraître réducteur, je rappelle que "non" est mis

entre parenthèses dans le manuscrit et que Rimbaud semble avoir eu

l'intention de le supprimer pour pouvoir introduire un "ou" en tête de vers,

ce qui tend à montrer que cette négation n'était pas jugée par l'auteur

absolument indispensable. Je remarque aussi que, dans Famille

maudite, le mot "non" ne figure pas et que le syntagme "le courant d'or

en marche", simple apposition à "L'Eau", apparaît davantage comme un

résumé synthétique et réaliste de ce qui précède que comme une

remise en cause ou même une évolution de la perception. En tout cas, on n'y saurait trouver aucune contradiction avec les

caractéristiques visuelles des images précédentes. S'il y a opposition,

c'est moins en amont qu'en aval, entre "le courant d'or" et les

teintes lugubres évoquées aux vers suivants ("noirs", "sombre", "ombre",

"nuit").

Je rappelle encore que le mot-phrase négatif, inséré dans une

séquence de perceptions incertaines, est un lieu commun de l'écriture de

l'illusion (visuelle ou auditive).

Cf. par exemple ce haïku d'Ichû : "Roulement de tonnerre ? / Non. Des pas de

rats sur les toits m'ont éveillé / C'est l'été" ; ou Hugo dans

Les Orientales : "Tout est désert : mais non, seul près des murs

noircis, / Un enfant aux yeux bleus..." ; ou Mallarmé dans

L'Après-midi d'un faune, version de 1865 (inédite

en 1872) : "Ce vol… de cygnes ? non, de naïades, se sauve." Une vision jugée

douteuse est remplacée par une nouvelle hypothèse considérée comme plus

satisfaisante.

Ce nouveau jugement perceptif, néanmoins, peut lui-même susciter à

son tour un soupçon d'irréalité et de méprise : les naïades existent-elles

vraiment ? L'évocation de la vision prend conséquemment la forme d'un

enchaînement de dénégations successives et c'est ainsi que John Lapp,

par exemple rend compte du début de Mémoire.

La

pratique de l'image que l'on observe au début du poème, nous dit ce

critique, est à la limite « anti-métaphorique » (1971 : 167) au sens où

chaque évocation nouvelle, plutôt que de chercher à « préciser ou

amplifier », comme c'est la fonction traditionnelle des comparaisons, vise

« l'effacement momentané d'un état visuel par l'autre ». Cet effet d' « à la

place de », de substitution abrupte ou de superposition, serait propre à

l'expérience hallucinatoire telle que la décrit Baudelaire dans Les

Paradis artificiels.

C'est ainsi qu'il faut comprendre, selon moi, la fin de la séquence

comparative, au deuxième quatrain. Après l'enchaînement

rapide d'associations insolites suscitées par ce qu'on a appelé "une

symphonie en blanc majeur" (François Ruchon) ou "l'épiphanie

de la blancheur" (Alain Badiou), le locuteur en vient à une

représentation plus

rationnelle de ce qu'il voit qui ne contredit pas vraiment les impressions

antérieures mais en corrige l'aspect fantasmagorique et en précise la nature. Le syntagme "le courant

d'or en marche", en effet, précise le comparé (courant = cours d'eau,

rivière), dégage les principaux sèmes (or = lumière solaire ; en marche =

mouvement impétueux). Il propose au lecteur une image plus

compréhensible et réaliste de l'objet de la description, presque un cliché ...

Mais, la lumière ayant peut-être changé sous l'effet d'un événement naturel

(l'état du ciel, l'interposition d'un obstacle à la vision) et/ou l'acuité

(visuelle et intellectuelle) de l'observateur se renforçant, cette

perception lumineuse de l'eau va être à son tour révoquée en doute

(ainsi que tout ce qui précède) dans les vers 6-7-8, par la révélation de la face nocturne, sombre et froide,

de l'Eau, quand elle n'est pas infusée de soleil.

Elle

:

Le pronom personnel "Elle" (v.6) n'est

pas suivi d'une virgule, comme il serait logique si l'on considère

"sombre" (v.7) comme un adjectif. Toutes les éditions, depuis

celle de H. de Bouillane de Lacoste (Mercure de France, 1939),

attestent cette ponctuation (ou absence de ponctuation). En décembre

1994, Steve Murphy publiait dans Parade sauvage, grâce à

"la générosité d'un collectionneur" qu'il remerciait de tout cœur

"sans pouvoir le nommer", un fac-similé inédit du manuscrit de

Mémoire. Ce document essentiel confirme l'absence de

virgule.

Certains commentateurs n'en interprètent pas

moins "sombre" comme un adjectif. C'est le cas de Suzanne

Bernard, par exemple, qui écrit : "Il faut alors penser que le courant

d'or devient sombre au moment où la rivière reçoit l'ombre

de la colline et de l'arche" (Classiques Garnier, note 3). De même, Albert

Henry (op. cit. p. 219) considère qu'il faut lire comme s'il y avait

une virgule et rapproche des vers 23-24 : "Elle, toute / froide, et

noire, court!". Steve Murphy, au contraire, tend à lire

"sombre" comme un verbe (op. cit. 2004, p. 290).

La découverte récente (2004) de Famille

Maudite, édité et commenté par Steve Murphy dans ses Stratégies

de Rimbaud, renforce néanmoins sérieusement la thèse de l'adjectif

(sérieusement mais pas de façon décisive, vu la tendance du poète à

faire évoluer son texte et à y introduire des ambiguïtés volontaires).

Rimbaud y écrit en effet : "Elle,

/ L’Eau sombre,

..."

avant

:

Jusqu'à

une date récente, la majorité

des éditions croyaient devoir corriger le manuscrit de Rimbaud (tel qu'il

avait été décrit par Henri de Bouillane de Lacoste, Mercure de

France, 1939), en remplaçant "avant" par "ayant".

Ainsi, Suzanne Bernard, dans son édition aux Classiques Garnier,

caractérisait "avant" de "lapsus" (note 4). Antoine Adam, dans son édition de La Pléiade (p.944),

considérait que la leçon du manuscrit ne pouvait être qu'une

"distraction". Et Louis Forestier, dans son édition chez

Robert Laffont (p.479), ne lui trouvait "aucun sens". Dans son

article de 1994 (op. cit. p.72) Steve Murphy dénonçait dans cette

tradition une correction intempestive : "dans un poème émaillé de

mouvements temporels déconcertants qui scandent l'écoulement d'une

source vers la boue d'une rivière, le "avant" du vers 7,

accompagné du verbe "appelle" qui prévoit également un

"après", n'a guère le caractère inacceptable qu'on lui

impute".

Les éditeurs récents (Brunel, Murphy)

maintiennent "avant".

Quant au sens, il nous semble qu'on peut retenir

celui que proposait déjà Henri de Bouillane de Lacoste :

elle appelle l'ombre pour rideaux avant (d'appeler) le ciel bleu pour ciel

de lit (Suzanne Bernard, Classiques Garnier, Mémoire, note 4).

le Ciel bleu :

Il est intéressant, ici, de remarquer que Rimbaud, dans Famille

maudite, avait écrit "avant la nuit pour ciel-de-lit". La correction est

de conséquence, elle correspond à une volonté de

rationalisation des indices temporels, très significative du souci

architectural de Rimbaud. Dans FM, la formulation du v. 7 « L’Eau

sombre, avant la nuit pour ciel-de-lit » montre que Rimbaud avait d’abord

opté pour une présentation d’ensemble de l’allégorie (« Elle » comme entité

à deux visages, « courant d’or en marche » versus « Eau sombre », lourde,

noire, nocturne) dès la première section. Dans M. il revient sur ce choix :

il remplace « avant la nuit » par « avant le ciel bleu » au v.7.

Corrélativement, il supprime « l’antique matin » au début de la section 2 et

remplace, en quelque sorte, cette indication par « au midi prompt », inséré

au v.15, de manière à suggérer une progression temporelle entre la section 1

(matin) et la section 2 (midi).

Du coup, la face

obscure de l’Eau-femme reste bien indiquée dès la seconde strophe du poème,

mais il faudra attendre la fin de la sixième pour que le crépuscule tombant

sur le paysage fluvial qui sert de décor à l’allégorie vienne en compléter

l’argument narratif.

Michel Collot, me semble-t-il, avait en quelque sorte anticipé

la découverte de Famille maudite et/ou deviné l'alternative qui s'est

présentée à l'esprit du poète au moment de corriger son texte, lorsqu'il

écrivait en commentant les images sombres des vers 7-8 : "L'heure n'est

plus, ou pas encore, au devoir conjugal. On peut penser à un crépuscule, qui

présagerait celui du vers 23" (op.cit. p.163 et n.12). Dans Famille

maudite, en effet, c'est comme pour hâter la venue de "la nuit" que la

rivière "appelle pour rideaux l'ombre de la colline et de l'arche". On peut

penser que "l'heure n'est plus", pour elle, au devoir conjugal. Dans

Mémoire, par contre, le même geste (d'appeler les rideaux, etc.),

présenté comme antérieur à l'union sous "le Ciel bleu", peut être interprété

comme un geste de pudeur virginale, de résistance bientôt vaincue.

"L'heure", dès lors, "n'est pas encore au devoir conjugal". Rimbaud a

peut-être choisi cette solution parce qu'elle permettait de situer les deux

premières strophes le matin (un symbolique matin de la vie) avant

d'enchaîner logiquement sur la deuxième section du poème, située "au midi

prompt" et ainsi de suite jusqu'au crépuscule da la section 4 et à la nuit

de l'âme représentée par la section 5.

appelle /

pour rideaux :

Steve Murphy résume bien la perplexité du lecteur désireux

de donner un sens univoque à ce geste de la rivière féminisée : "ces rideaux

sont non seulement une partie d'un lit à baldaquin (cf. Bottom dans

Les Illuminations) mais aussi un métonyme ou une métaphore du non-dit

ou de l'interdit (cf. tirer le rideau sur quelque chose), en particulier à

titre d'emblème de la pudeur sexuelle — à moins que l'euphémisme ne soit

retourné en son contraire, comme manière suggestive et presque obscène

d'insinuer des rapports sexuels. Mais ces rideaux de la domesticité (de la

domestication ?) ont aussi une autre signification contextuellement évidente

puisqu'il s'agit d'utiliser ces rideaux pour cacher dans l'ombre la scène

érotique qui se prépare, alors que cette union sexuelle doit se faire avec

le soleil : laisser dans l'ombre, c'est encore le secret, mais faire régner

l'ombre n'est sans doute pas la meilleure manière d'attirer le soleil :

c'est un stratagème qui servirait plutôt à s'en protéger, la pudeur laissant

imaginer dans cette optique la possibilité d'un manque de chaleur

(affective, érotique), même si pour l'instant la rivière semble encourager

les attentions érotiques du soleil. C'est peut-être déjà l'amorce d'une

contradiction essentielle entre les aspirations de la rivière et la nature

même du soleil." (op.cit. 2004, p.293).

L'ombre de la colline et de

l'arche :

Paterne Berrichon, qui avait épousé

Isabelle, sœur de Rimbaud, a publié plusieurs témoignages concernant

son beau-frère. Dans l'un d'entre eux (Rimbaud en 1870-1871,

Mercure de France, 1er novembre 1910) il apporte les explications

suivantes sur le contexte biographique de Mémoire :

"Madame

Rimbaud, pendant les vacances scolaires, avait l'habitude d'aller promener

ses enfants dans la prairie qui séparait alors Mézières de Charleville

[...] Les garçons, ordinairement, profitaient de la présence de barques

amarrées au bord de la Meuse pour se livrer à une navigation n'allant

pas plus loin que le bout de l'amarre [...] Du quai de la Madeleine, quand

on avait franchi Charleville et atteint le viaduc séparant les deux cités, on accédait à la prairie par une ouverture ménagée à

l'extrémité de la balustrade de ce viaduc, au point de sa jonction avec

le pont-levis rabattu sur le fossé des fortifications de Mézières, et

après avoir suivi le long du fossé un terrain en pente planté de

peupliers". Cité par Steve Murphy, op. cit. 2004, p.

331.

La critique rimbaldienne, tout en manifestant

souvent un scepticisme de principe à l'égard d'interprétations

biographiques jugées simplificatrices, n'a jamais véritablement remis en

cause la validité de ces références pour expliquer certains détails de

Mémoire, comme ici "l'arche". Citons pour exemple ce

commentaire de Suzanne Briet (op. cit.

p.37) :

"le lieu —

ou, si l'on préfère, le décor — est donné par Charleville (le pays

natal), la prairie amoureuse ou l'île du Vieux Moulin, le Mont Olympe, et

la Meuse". Voir aussi plus loin nos notes sur "les chantiers

riverains" et "par-delà la montagne".

l'humide carreau tend ses bouillons limpides

:

Le sens immédiat de cette expression ne fait pas

problème : le "carreau" est la surface à la fois transparente

et réfléchissante de la rivière (sens de vitre),

"humide" cela va de soi. Pour Michael Riffaterre (op.

cit. p.185), il y a là un exemple typique du goût de Rimbaud pour le

dynamitage humoristique des lieux communs de la poésie : "l'humide

carreau" parodierait, en style prosaïque, les évocations romantiques du

"cristal liquide" (Nodier), des "mobiles vitraux" ou des "humides

vitraux" d'une fontaine (Sainte-Beuve).

"Bouillons" se comprend

aisément comme eaux bouillonnantes, "limpides" parce qu'éclairées par le soleil.

Steve Murphy attire l'attention sur la relative contradiction

entre l'image du "carreau", évoquant une surface lisse, et celle des

"bouillons". Il s'agit, dit-il, d'une "complication perceptuelle", dont

la notion n'est cependant pas absente de la langue puisque, selon

Littré, on désigne couramment du mot "bouillon" une bulle d'air restée

dans le verre et en faussant la transparence (op. cit. 2004, p.294-295).

Le verbe "tendre" est un peu

inattendu. On attendrait plutôt "étendre" ou

"étaler". Steve Murphy suggère le sens de "tendre

quelque chose à quelqu'un" : la rivière se tend vers le soleil,

s'offre au soleil (op. cit. 2004, p.294, p.417).

L'anthropomorphisme généralisé du passage

a cependant conduit plusieurs commentateurs à envisager d'autres

interprétations. Remarquant le choix systématique de

termes susceptibles d'évoquer la vie domestique ou l'ameublement d'une

maison, Paule Lapeyre écrit par exemple : "Ainsi le carreau

est sans doute la surface de l'eau qui s'interpose entre l'œil scrutant

et le fond, comme une vitre, ou bien le carrelage ou le pavement que

semblent dessiner les vagues au fond ou à la surface, dans une sorte de

bouillonnement. Mais si l'on admet que le carreau peut être la pierre qui

sert de base à une cheminée, le mot bouillons apparaît dans

toute son ambiguïté sémantique. À la cheminée s'associe l'image des

bouillons culinaires qui se superpose au sens premièrement appréhendé

de bouillonnement" (op. cit. p.33).

L'eau meuble

d'or pâle et sans fond les couches prêtes :

Les commentateurs désireux de mettre en valeur le

brouillage référentiel comme une caractéristique éminente de la

modernité rimbaldienne citent souvent ce vers comme un exemple

d'hermétisme. Il paraît cependant fort exagéré d'y voir une phrase "qui

n'a pas à proprement parler de 'sens'", "clairement insoluble",

"évidemment ininterprétable", ainsi que l'écrit Jean-Marie Gleize

(op.cit. p.38-39), ajoutant :

"Personne, jamais, ne pourra

justifier ce que c'est que meubler pour l'eau ...

[sauf celui qui a remarqué

que l'eau est ici femme et épouse en sa maison, performance

intellectuelle qui n'est pas hors de portée

du lecteur moyen (c'est évidemment moi qui commente)]

et ce que

sont ces couches ; ...

[sauf celui qui se souvient de la strophe précédente où

le lit de la rivière est assimilé à la couche de l'épouse]

ni pourquoi

l'or est 'pâle'...

[probablement parce que le poème évoque des reflets et

que l'or solaire pâlit en se reflétant dans l'eau sombre de la rivière]

et sans fond."

[sans doute parce que Rimbaud pratique ici une sorte

d'hypallage généralisé : ce n'est pas l'eau mais le soleil qui meuble

d'or pâle la

rivière, ce n'est pas l'or pâle qui est sans fond mais

l'eau parce qu'elle est sombre : ces procédés, en effet, brouillent la

référence,

mais dans une certaine mesure seulement].

À

propos de "meuble", Paule Lapeyre écrit : "À l'évocation des reflets

du soleil sur le fond sableux se joint, irrésistiblement et plus ou moins

consciemment, l'image de la chambre et du lit nuptial, puisque la couche est

un lit (le lit de la rivière ou le lit conjugal, c'est-à-dire un meuble,

justement)." (op. cit. p.33).

Nathaniel Wing a proposé pour ce vers une

interprétation convaincante : "Les éléments 'les

couches prêtes' rappellent les images 'ciel de lit', 'rideaux', et

maintiennent une ambiguïté semblable entre les codes naturel et humain.

Le suspense est intensifié ici par l'adjectif 'prêtes' qui prolonge la

tension introduite par l'énigmatique mouvement introduit par 'tend' [au

vers précédent]. Les deux termes laissent entendre une prochaine union

entre l'eau et le soleil ; l'eau s'étend vers la lumière et prépare un

lit." (op.cit. 199).

Les robes vertes et déteintes des fillettes /

font les saules :

Jean Gillibert commente ainsi ce passage : "Ce

n'est ni une métamorphose réciproque de saules près d'une rivière en robes

(vertes et déteintes) de fillettes, ni une analogie de présence, les robes

et les saules se ressemblent, en ce que les saules se mirent dans l'eau,

ajoutant une présence, par le flou et le tremblé du reflet, comme dans une

toile impressionniste, et en ce que, dans le même temps, les robes

acquièrent leur flou et leur 'tremblé' par la qualification 'déteintes' ; on

aurait trempé leur couleur verte dans l'eau et le vert n'y aurait pas

résisté. Non, les robes font les saules ; Etre = faire = pure magie.

'Toi, tu fais le voleur, toi, tu fais le gendarme' décident les enfants ;

car c'est de décision — poétique — qu'il s'agit ; ici, avec Rimbaud, c'est

le langage qui décide, c'est-à-dire la relation référentielle qu'est tout

langage, avec un monde qui serait déjà un langage" (op.cit. p.87).

Dans un commentaire sensible aux écarts rimbaldiens par

rapport à une esthétique classique de la représentation, Jean-Marie

Gleize explique qu'ici "le charme de la lecture" vient de

l'impossibilité de dire simplement que le poète compare la rivière à une

chambre et le reflet des saules qui la bordent à des fillettes en robes

vertes : "La chambre sort de la rivière, il faudrait dire, de la langue, de

sous la langue" (c'est de la façon anthropomorphique dont la langue décrit

la rivière que dérivent les images du "lit", des "bras"). "On le comprend

bien, ajoute le critique, lorsque apparaissent dans le texte des 'fillettes'.

À quel espace appartiennent-elles ? Elles sont quelque part autour du lit

(de l'un ou l'autre 'lit'). Ce qui est tout à fait clair, c'est que les

'saules' (pleureurs, comme bientôt Elle) semblent issus des robes des

fillettes. J'ai dit (ou plutôt observé) : la rivière est d'abord ; si cela

était absolument, il y aurait des saules et puis les robes des fillettes,

vertes comme les saules ; or, il y a ces robes, qui 'font les saules'.

Les saules sortent des robes comme la chambre sort de la rivière. Toutes ces

différentes figures, ciel, arche, lit, robe, saule, etc. sont en vérité (en

mémoire textuelle) les uns dans les autres, sans autre lieu que le lieu

mental et le lieu du poème." op.cit. p.38.

d'où

sautent les oiseaux sans brides :

Alexandre Amprimoz note que "ces images préparent déjà "la

poudre des saules qu'une aile secoue" et suggère que les fillettes "semblent

envier la liberté des 'oiseaux sans brides'" (op.cit. p.75)

au midi prompt

:

Rares sont les commentateurs qui glosent

l'adjectif avec précision. Faut-il, comme Paule Lapeyre (op.

cit. p.33), y voir une idée de fugacité : "Mais cette halte

au zénith, ce "partage de midi", est prompt et la

double union prendra fin au couchant" ?

Benoît de Cornulier fournit l'explication

suivante : "À l’époque de Rimbaud, « midi », sans article comme dans «

Au réveil, il était midi », est comme une espèce de nom propre (employable

adverbialement) désignant le milieu de la journée solaire ; mais « midi »

nom commun, avec article comme dans « le midi » ou « au midi », n’a pas ce

sens « horaire » et désigne plutôt le secteur ou la direction du soleil à

midi (comme « le sud »). Le sens horaire de « midi » est donc exclu dans «

au midi prompt ». – D’autre part, dans II : ii, « jalouse » ne peut qu’être

la forme indicative du verbe « jalouser ». – Enfin, comme il est apparemment

peu pertinent de comprendre que le souci est au midi (au sud de quoi ?),

l’interprétation de « au midi prompt » comme signifiant par antéposition «

prompt au midi » semble s’imposer ; c’est encore un latinisme de l’auteur,

signifiant à peu près « à la disposition du midi » comme « promptus alicui »

signifie à peu près « à la disposition de quelqu’un ». Sur le plan naturel

de l’analogie, on peut comprendre que le souci, étymologiquement rattachable

au latin « solsequium » (qui suit le soleil), est tourné vers le soleil

(qui, au moment où il est le plus chaud, se trouve dans le secteur du midi)

et, sans pouvoir aller vers lui, s’ouvre à ses rayons ; sur le plan humain,

on peut comprendre que l’Épouse est à la disposition du mari, non seulement

sexuellement, mais, d’une manière beaucoup plus générale, selon

l’interprétation de la malédiction d’Ève qui fait de la femme la servante,

voire l’esclave de l’homme." (op.cit. p.92).

Marc Dominicy partage cette analyse sémantico-syntaxique

avec une nuance, sur laquelle il fonde une interprétation plus radicale du

symbolisme sexuel de la phrase (v.13-16) : "La quasi-totalité des

commentateurs (dont Steve Murphy) voient dans prompt une simple

épithète de midi ; seuls Jacques Gengoux et Giampietro Marconi ont

deviné que prompt, rapporté au sujet grammatical le souci d'eau,

régit au midi placé en inversion, sur le modèle du tour latin

promptus ad + accusatif. L'un et l'autre auteurs glosent prompt au

midi en « tourné vers le midi ». Une telle lecture, qui attribue au

souci d'eau (ou populage des marais) l'héliotropisme du tournesol, se

laisse justifier par l'étymologie, quoique Rimbaud ait pu ignorer le terme

de basse époque solsequium ou solsequia ; promptus, de

toute manière, n'autorise pas cette interprétation. En réalité, il faut

comprendre « exposé, ouvert au

midi » : en tant que métaphore de la femme et de ses organes génitaux, le

souci d'eau s'offre à la pénétration que lui inflige le soleil de midi." (op.cit. 2013,

p.171). Pour Dominicy, en effet, "on ne peut que déceler, dans le jaune

[...] souci d'eau de Famille Maudie / Mémoire 13-16, une

métaphore du pubis ; les épithètes chaude et grasse ne

laissent subsister aucun doute à cet égard." (ibid. p158) ; "chaude

et grasse évoquent les propriétés inhérentes au pubis" (ibid. p.195).

Madame

se tient trop debout dans la prairie / prochaine

:

La plupart des commentateurs admettent qu'il ne

s'agit plus ici de la rivière. Par exemple, Suzanne Bernard écrit :

"Ici, il semble bien qu'il s'agit de promeneurs installés dans la

prairie voisine de l'eau; il y a sans doute des images qui interfèrent,

mais aussi probablement une association d'idées qui rapproche la

rivière, Épouse du soleil, et Madame, pour laquelle il faut

penser peut-être à Madame Rimbaud" (Classiques Garnier, note 9).

Signalons pourtant une interprétation curieuse

d'Albert Henry qui refuse de voir dans "Madame" autre

chose que la rivière :

"Écartons donc résolument de cette section

3 toute rage biographique, je veux dire biographie anecdotique et

immédiate, alors qu'il faut se tenir à carreau à la biographie

poétique, ici synthèse de souvenirs accumulés. Si Madame se tient

trop debout dans la prairie, c'est que Rimbaud, assis dans son canot

immobile et installé dans sa méditation, la voit "monter" vers

l'horizon et l'entend comme malmener la végétation de la rive."

(op. cit. p.221).

Selon Albert Henry, la rivière est "sans

considération pour l'ombelle" ("foulant l'ombelle; trop fière

pour elle") car elle "agite sans ménagement la végétation des

bords" (op. cit. p.224).

Dans Rimbaud ou l'éclatant désastre (1984),

Pierre Brunel rejetait lui aussi l'idée que le terme "Madame" puisse désigner ici la mère du poète : "imagine-t-on la digne Mme Rimbaud, "froide" sans doute, et vêtue de noir avant même son veuvage, courant après le fugitif ?" (op.cit. p.15) Pour lui, à cette date, l'allégorie identifiant la rivière à la mère du poète et le soleil à son père absent "paraît transparente, et justement elle l'est trop. Elle n'est pas dans la manière poétique de Rimbaud" (op.cit. p.15). Mais il semble qu'il ait changé d'avis dans son édition de 1999 à

La Pochothèque, tout en limitant la portée de cette interprétation : "la mère se substitue, pour peu de temps (v.17-21), à la rivière personnifiée"

(op.cit. p.838).

où neigent les fils du travail :

"Étrange expression,

commente Jean-Luc Steinmetz, qui substitue à un non-dit (la Vierge ;

voir "fils de la Vierge") le "travail" — ce qui donne un tout autre sens au

texte ; car s'il est normal que sur l'herbe matinale blanchissent les fils

de la Vierge (le langage populaire désigne ainsi les toiles d'araignée

nattées de rosée), il est plus surprenant d'y voir neiger les "fils du

travail"." (1982, p.54-55). L'intérêt de cette substitution résidait

certainement pour le poète, indique le même Steinmetz (édition de Rimbaud

chez GF, tome 2, 1989, p.177), dans l'effet humoristique généré par la

prononciation /fis/ (enfants) en lieu et place de /fil/ (fils d'araignée) :

"les fils arachnéens se confondent alors avec les fils (les enfants) de la

gestation et de l'accouchement". Les commentateurs rappellent

à ce propos que le mot "travail" désigne communément dans la littérature

libertine la besogne érotique et, dans la langue la plus courante,

le "mal d'enfant", l'accouchement, et que la formule

"fils du travail" apparaît avec le même sens qu'ici dans un poème zutique (Les remembrances du

vieillard idiot). Nul doute qu'en faisant allusion à cette

sorte de "travail" que l'on nomme "œuvre de chair", condition incontournable

de la procréation dont la théologie exonère la mère du Christ par le dogme

de l'Immaculée Conception, Rimbaud n'ait recherché avant tout

un effet d'ironie blasphématoire. Qui n'est pas sans rapport avec les thèmes

centraux du poème (attirance et frustration sexuelles, rapport homme/femme

dans le couple, époux/épouse, fils/mère ...) au demeurant.

Cette interprétation nous

paraît compliquée. Mais elle était sans doute plus directement accessible

aux lecteurs contemporains de Rimbaud.

La critique a repéré une possible source dans le poème Sol

natal (Pauvres fleurs, 1839) où Marceline Desbordes-Valmore,

auteur bien connu des lecteurs de poésie de l'époque, comparait des gambades d'enfants au

vol erratique des "fils de la Vierge" :

Ils vont, les beaux enfants !

dans ces clos sans concierge,

Ainsi que d’arbre en

arbre un doux fil de la vierge,

Va, dans les jours d’été

s’allongeant au soleil, [...]

L'expression des "fils de la Vierge"

pour désigner les fils de soie tissés par les araignées, et les légendes qui s'y rattachent

dans la tradition chrétienne, leur étaient très familières. Il suffit de faire une petite recherche sur internet pour trouver quantité de documents de l'époque y faisant allusion :

"Dans les

herbes et dans les chaumes brillent d’innombrables filaments,

soyeux et légers, sur lesquels les gouttelettes de la rosée

miroitent encore plus vivement. De loin, pour le chasseur qui

traverse la plaine, ou pour le petit soldat en manoeuvres de

septembre, on dirait un immense tapis blanc reflétant les rayons

du soleil, tandis que sur la route ces mêmes fils, si fins, si

ténus, si souples, si argentés, accrochés aux arbres, flottent

et ondulent dans l’air matinal. [...] La campagne en est toute

blanche et le paysan, les voyant s’élever de tous côtés, pense

en lui-même : « L’hiver sera dur cette année ». Ils portent un

nom bien gracieux, ces filaments ondoyants que l’automne nous

envoie. Dans toutes nos vieilles provinces françaises, ce sont

les Fils de la Vierge.

C’est, suivant les antiques légendes, les fils provenant de la

quenouille de la mère de Jésus-enfant. Pendant qu’il sommeille,

la Vierge assise les file de ses doigts menus au bout de son

fuseau, et les laisse s’éparpiller dans l’air, pour rendre plus

chaud, l’hiver, le nid des oiselets." (Les fils de la Vierge

de G.Dubosc, Journal de Rouen, 1899 :

http://www.bmlisieux.com/normandie/dubosc48.htm).

-

des pièces musicales,

comme cette (paraît-il) célèbre romance intitulée "Le fil de la Vierge"

qui passe pour avoir été l'unique composition de Scudo, critique musical

parisien que Baudelaire raille, dans L'Art romantique, pour sa

prétentieuse et vaine cabale contre le Tanhäuser de Wagner, lors de sa création

à Paris :

-

ou des œuvres

graphiques, comme la tapisserie ci-dessous, intitulée Le fil de la

Vierge et datée de la fin du XIXe siècle,

que j'ai trouvée grâce à Google-Images :

Rien d'étonnant, quand on observe ces représentations où le fils de la

Vierge tient au moins autant de place que les fils de sa quenouille (le

calembour y est manifestement implicite), où triomphent

la religiosité naïve et le culte de la famille, à ce que Rimbaud ait

pu, d'abord, associer spontanément le détail descriptif des "fils de la

Vierge" à l'évocation d'une promenade familiale à la campagne, puis suggérer

malicieusement /fis/ derrière /fils/ par la substitution au complément "de

la Vierge" du complément "du travail", dans un but d'allusion blasphématoire

à la besogne sexuelle.

"On peut donc supposer ici, écrit Marc

Dominicy (op. cit. p.518), une remotivation du lexème complexe 'fil(s) de la vierge' qui, en

autorisant la syllepse, ouvre la voie à une lecture anti-religieuse où la

'Famille maudite' se mue en avatar de la Sainte Famille". Steve Murphy,

de son côté, envisage une éventuelle allusion aux imageries

chrétiennes de la procréation "où des enfants pleuvraient

miraculeusement —

ou plutôt neigeraient avec la blancheur habituelle des anges, tombant du

ciel comme de petits Jésus inattendus" (op. cit. 2004, p. 305).

Songeant sans doute aussi à la mention du "saint lit" au vers 26, il

discerne dans Mémoire le tableau satirique d'une "Sainte

famille au bord de la décomposition" (op. cit. p. 304).

Michael Riffaterre a proposé une curieuse exégèse de ce passage

(op.cit.1988).

Selon lui, pour élucider le sens

de "fils" brouillé par

l'alternative phonétique /fil/-/fis/, le lecteur est conduit à actualiser successivement deux

solutions complémentaires. D'abord guidé par la connotation de

couleur du

verbe "neigent", le lecteur contemporain de Rimbaud accède

spontanément à une image de tissu (de /fil/ tissé) blanchi sur

le pré, pratique courante à cette époque. Puis, l'apparition du

mot "travail" présente à l'esprit du lecteur ce cliché de la

"littérature bourgeoise de la Révolution industrielle pour

désigner le prolétariat" : "les fils (/fis/) du travail". Il

s'agirait donc ici de tisserands blanchissant des tissus sur

l'herbe ("weavers are bleaching cloth on the grass"). La

première compétence exigée par cette lecture est la connaissance

du "sociolecte", c'est-à-dire du contexte d'époque, la seconde

repose sur la mobilisation d'un "intertexte". La

méthode est certainement excellente mais l'identification des références

contextuelles ou intertextuelles paraît peu pertinente.

trop

fière pour elle :

Un grand nombre d'éditions indiquent un point-virgule après "elle". Mais le fac-similé du manuscrit publié

par Steve Murphy dans Parade sauvage n° 11 ne présente

aucun signe de ponctuation à la fin du vers 19. Il est donc impossible de

lire comme Jean-Pierre Giusto (et beaucoup d'autres commentateurs)

: "Madame se tient trop debout et impitoyable foule

l'ombelle innocente mais trop fière pour elle" (op. cit.

p.50). Il est préférable de suivre Michel Murat (op. cit. p.65)

qui paraphrase de la façon suivante : "[Madame est] trop fière pour

elle (tire trop de fierté personnelle) des enfants lisant (du fait que

les enfants lisent : c'est un signe de distinction sociale)".

Vers

21-24 : "Hélas, Lui, comme / mille anges blancs ..."

:

Marie-Paule Berranger résume ainsi le débat

académique autour de ce passage : "Les commentateurs s'opposent en deux

groupes : 'Elle', 'Lui', pour les uns, sont de toute évidence Madame

mère et Rimbaud père ; pour les autres, une nouvelle représentation

personnifiante et symbolique de la rivière et du soleil assimilés aux

principes femelle et mâle. Étiemble évoque le soleil qui

'lorsqu'il disparaît derrière la montagne laisse derrière lui un

faisceau de rayons qui se divisent dans le ciel comme mille

anges blancs qui se séparent sur la route'. Il est clairement

impossible de trancher ce débat, 'Elle' et 'Lui', littéralement,

figurent l'un et l'autre, l'un dans l'autre ou l'un par l'autre, le

drame familial primitif et déterminant pour le "Je" du poème et la

séparation mythique des éléments, de la rivière et du jour au soleil

couchant ; il est clair aussi que dans ces deux séparations pèsent comme

une tragédie la division et l'éloignement du principe féminin et du

principe masculin comme si la virginité, les eaux claires du début,

relevaient d'une innocence idyllique, d'une enfance androgyne, en deça

de la prise de conscience de la différence des sexes, celle-ci

n'intervenant que pour le malheur du sujet" (op.cit. p.156-157).

"Il serait naturel, écrit Yoshikazu Nakaji, de

voir en "Madame" la mère de Rimbaud et dans le couple "Lui / Elle" le

père qui s'enfuit et la mère qui le poursuit. Mais les pronoms avec

majuscule situent le drame de la séparation sur un plan quasi mythique

et le revêtent, à travers la double surimpression de la femme-rivière en

"Elle" et de l'homme-soleil en "Lui", d'un caractère abstrait et

universel qui dépasse la simple représentation biographique " (op. cit.

p.52). On pourrait rapprocher de ce commentaire cette remarque d'un

autre critique japonais, Hiroyuki Hirai, montrant comment le

souvenir personnel est aussi pris en charge et, en quelque sorte,

sublimé au travers de ce qu'il appelle "l'érotisme cosmique de

Rimbaud" : "On pourrait remarquer, en tout cas, dans ce tableau de la

rivière un exemple typique de l'érotisme cosmique de Rimbaud où la

dualité est constituée entre le soleil homme en haut et l'eau

femme en bas. On pourrait atteindre l'"Éternité" au moment où cette

dualité se dissoudrait dans la mer mêlée avec le soleil" (op. cit.

p.94). Peter Collier, se demande si les "glissements" que l'on

peut observer dans le texte entre mémoire privée et mémoire publique

("celle de la légende et de la culture collective"), entre mémoire

privée et histoire (Jeanne d'Arc dans la strophe 1), relèvent de l'oubli

: "il oublie peut-être l'identité trop intime de Madame et de

l'homme et les transforme en archétypes". Mais il conclut que "c'est

plutôt le sujet qui transforme son expérience refoulée, impossible à

détailler, en histoire (culturelle, légendaire, même naturelle)

sublimée" (op. cit. p.67).

Michael Riffaterre, rappelant que pour toute la

tradition critique, ces vers décrivent (en personnifiant la scène) un

coucher de soleil, remarque qu'il n'est dit nulle part que "Lui" soit

ici le soleil. Or, personne ne doute de cette explication et c'est,

d'après lui, parce que plus ou moins consciemment, nous mobilisons

(comme Rimbaud lui-même) des intertextes romantiques représentant la

course vaine du sujet à la poursuite du soleil déclinant :

Le Coucher du soleil romantique de Baudelaire,

Le

Rayon vert de Jules Verne, le chapitre 16 de

Volupté de Sainte-Beuve. Il néglige peut-être un peu trop l'indice

constitué par la présence des "anges" ("mille anges blancs") qui, déjà

au vers 5, fournissaient à Rimbaud une métaphore solaire, ou du moins

lumineuse. Sans doute cette présence est-elle suffisante à guider le

lecteur dans le métaphorisme des vers 21-24. Les intertextes qu'il

signale n'en restent pas moins assez convaincants (op. cit. p.194-195).

À propos de "par-delà la montagne", Jean-Luc Steinmetz (Rimbaud, Vers

nouveaux, Une Saison en enfer, GF, p.177) fournit le

commentaire suivant : "Rimbaud rend légendaire les éléments de son

univers [...] Ici la montagne peut tout simplement évoquer une

colline dominant Charleville, le mont Olympe".

saint lit

:

Au vers

26, le

manuscrit de Mémoire montre que Rimbaud avait d'abord écrit : "Or des

lunes d'avril au cœur du sentier". Puis, il a surchargé en

"saint lit" (Steve

Murphy, op. cit. 1994). Par contre, Famille Maudite (que Steve

Murphy considère comme une version antérieure à Mémoire — et

antérieure à juillet 72), présente déjà la leçon "saint

lit". Le même phénomène se produit au vers 29. L'observation du

manuscrit montre que Rimbaud avait d'abord écrit : "Quel murmure

à présent sous les remparts!". Puis il a corrigé en "Qu'elle

pleure. Mais Famille Maudite

présente déjà la leçon "Qu'elle pleure".

Il semble donc que

Rimbaud ait hésité, à deux endroits du texte, entre tirer sur le registre du

réalisme descriptif ou tirer sur celui de la personnification et de la

dérision. Quand il a repris son poème Famille Maudite

(abandonné semble-t-il à Paris au printemps 72) pour en faire Mémoire,

Rimbaud a dans un premier temps, par souci de réalisme, remplacé "au cœur du saint lit" et

"Qu'elle pleure" (ses premières rédactions) respectivement par

"au cœur du sentier" et "Quel murmure". Puis, il est

finalement revenu aux formules de Famille maudite,

probablement pour que le lecteur

ne perde pas de vue la dimension symbolique et autobiographique du texte.

Le référent "réaliste"

de la description était suffisamment représenté par l'"herbe pure", les "chantiers",

"les remparts".

chantiers riverains à

l'abandon :

Ernest Delahaye (op. cit.), ami d'enfance

de Rimbaud, apporte l'interprétation biographique suivante : "À

Mézières, entre la Meuse et ce qui reste des fortifications, il y a

aujourd'hui une place que décore une statue du chevalier Bayard.

Autrefois cet endroit était un chantier. On y mêlait du sable à du

ciment, l'on y accumulait, puis tamisait le gravier retiré du fleuve par

ces dragueurs dont le poète contempla les travaux". Cité par Steve

Murphy, op. cit. 2004, p. 333.

Qu'elle pleure :

Le manuscrit montre que Rimbaud avait d'abord

écrit : "Quel murmure à présent sous les remparts".

Puis, il a surchargé en "Qu'elle pleure" (Steve Murphy,

op. cit. 1994). Voir ci-dessus notre note sur "saint

lit".

sous les remparts

:

Voir ci-dessus notre note sur "l'ombre

de la colline et de l'arche".

ni la

jaune qui m'importune :

Le poème a déjà évoqué dans la section 2 une fleur

jaune (comparable à un louis d'or pur, à une "jaune et chaude

paupière") : le "souci d'eau". On pense ici nécessairement,

explique Nathaniel Wing, à la "pure fleur jaune associée

au serment conjugal dans la seconde section. Ceci peut expliquer

la signification d'"importuner" dans le contexte ; la fleur

jaune est importune parce qu'elle constitue, d'une manière ou

d'une autre, une allusion sexuelle à ce qui est évoqué dans la

section 2." (op. cit. p.209).

ni la

bleue, amie à l'eau, couleur de cendre :

Yoshikazu

Nakaji donne une interprétation intéressante du symbole de la fleur

bleue en faisant appel au texte de Rimbaud : Les Poètes de sept ans.

Pour une meilleure compréhension de la glose proposée, il est peut-être

nécessaire de résumer l'argumentation au terme de laquelle elle s'inscrit.

Nakaji, dans cet article, souligne la communauté de destin par laquelle

Rimbaud se sent lié, en dépit de tout, avec sa mère. Comme plusieurs

commentateurs avant lui (Jean-Pierre Giusto, notamment) l’auteur observe que

« ce n’est que dans la seconde moitié que le poème révèle pleinement son

sens ». Après l’apparition de « Madame », dans la première strophe de la

section 3, il laisse progressivement apparaître une visée symbolique et, en

outre, un changement d’attitude significatif du je-narrateur. Jusque

là, celui-ci restait observateur de ce « drame du féminin » ; il n’était pas

engagé dans le « drame du couple ».

« Mais le ton change, explique Nakaji, dès la seconde strophe de la

section 3. Prêtons attention aux points d’exclamation qui sont au nombre

de dix-sept dans tout le poème et dont quatorze se trouvent dans la

seconde moitié. C’est dire que le narrateur n’est plus là comme simple

observateur, qu’il se serre désormais contre la femme-eau, parle pour

elle et se laisse envoûter et contaminer par sa vitalité sombre. La

contamination commence par le partage du ’regret’ (v.25), etc. » (op.

cit. p.52-53).

Par l’effet de cette identification à la « femme-eau », le narrateur se voit

contaminer par l’impuissance de celle qui s’est montrée « incapable

d’atteindre l’homme-soleil qui fuit » et qui a perdu sa « part virile » de

femme « trop debout ». Et la contamination a pour effet l’impossibilité de

la communication, ce mal dont souffrait l’origine de la contamination. » Tel

est le sens que le critique pense pouvoir dégager de l’incapacité du

narrateur à saisir quelqu’une des deux fleurs, à la fin du poème. Car la

« boue déposée au fond de l’œil gigantesque captivant » est « un avatar de

ce ‘bleu’ des yeux dont Rimbaud constatait, dans Les Poètes de sept ans,

qu’il était fatalement commun à sa mère et à lui. Ce ‘bleu’-là, transparent,

tant qu’il est un ‘bleu regard’ est susceptible de faire espérer un

éclaircissement — c’est pourquoi il était [dans Les Poètes de sept ans,

précédemment commenté dans l’article] l’instrument de l’hypocrisie

réciproque entre la mère et l’enfant — , est désormais décomposé et

déposé au fond de l’eau-œil stagnante, comme de la lie de vin, comme du

résidu noir et pernicieux de l’être» (op. cit. p.53-54).

Pour Steve Murphy, Rimbaud a nécessairement pensé

aux "myosotis immondes" stigmatisés par le locuteur anti-lyrique de Ce

qu'on dit au poète à propos de fleurs, petites fleurs bleues

qu'une incontournable tradition présente comme le symbole du souvenir et de

l'amour. "L'herbe d'amour qu'est le myosotis, écrit Steve

Murphy, pousse, comme le populage, dans les lieux humides et surtout les

paludes (myosotis palustris). Ce sont des fleurs du passé du sujet et

de la rivière : il n'en reste que des cendres, si ce n'est dans la mémoire"

(op. cit. 2004, p.318).

sa

chaîne tirée :

Jean Gillibert écrit : "'Mon canot' qui est Rimbaud,

le poète, est toujours fixe [...] la chaîne qui amarre [arrime]

le canot est comme un cordon ombilical non encore sectionné."

(op. cit. p.81)

cet œil d'eau sans bords :

Pour justifier l'image sur le plan de la vraisemblance

narrative-descriptive, on pourra dire, avec Albert Henry,

qu'"on ne voit même plus les rives dans la nuit" (op. cit.

p.225). Mais l'image a aussi une valeur symbolique : suggérer la

présence d'un œil aux dimensions fantastiques braqué sur le

locuteur comme l'œil de Dieu dans la tombe de Caïn.

|

|

Commentaire |

|

|

|

Mémoire

est un des poèmes les plus commentés de Rimbaud. Chacun, en effet, sent

dans ce texte

—

à la date qui est la sienne : 1872 — un triple aboutissement :

- Sur le plan thématique, Rimbaud est rarement allé aussi loin dans la réflexion sur

lui-même, dans l'élaboration de ce que la psychanalyse a appelé un

"roman familial" (c'est à dire la façon subjective

—

plus ou mois "romancée"

—

dont

chacun d'entre nous tente de reconstituer l'histoire de sa vie et de s'expliquer la

formation de sa personnalité).

- Dans le domaine de l'image,

il atteint aussi une sorte d'équilibre limite dans l'art de laisser

dériver les associations d'idées à partir d'un noyau métaphorique

central, sans sacrifier la rigueur et l'ampleur architecturale. Les

analogies s'enchaînent par variations successives sur une couleur, un

mouvement, une forme, se répètent en changeant légèrement de sens, renversent

le rapport entre comparant et comparé, glissent les unes dans les autres,

s'entremêlent avec la même ductilité que les eaux d'une rivière.

- Dans le domaine du vers, enfin, Rimbaud atteint

ici "le point ultime de [sa] critique de la prosodie dans la prosodie en

conservant la référence explicite au nombre et à la rime" (Jacques

Roubaud, La Vieillesse d'Alexandre, p.32, Maspéro, 1978). Mémoire

se compose de cinq parties numérotées, contenant chacune deux quatrains

d'alexandrins (cinq huitains). Les règles du décompte des syllabes et de

la rime sont respectées mais la césure à l'hémistiche est soit

impossible à réaliser, soit très affaiblie par son décalage avec la

structure syntaxique. En fin de vers, de nombreux enjambements incitent le

lecteur à marquer plus légèrement la cadence, fluidité renforcée par

l'absence de majuscules en début de vers. "Rimbaud incorpore en

quelque sorte au vers ce qui fait la beauté de la prose : une esthétique

de la continuité" (Michel Murat, op.cit. p.61). On ne

peut pas rêver style mieux adapté à l'évocation d'une rivière.

De cette extrême richesse découle souvent une

extrême difficulté, dont la critique est loin d'être venue à bout. Il

nous semble malgré tout possible, en nous appuyant sur l'imposante tradition

exégétique suscitée par ce texte (voir notre

bibliographie), d'en

proposer ici une analyse linéaire.

Nous

insérons en annexe le poème Famille maudite,

manuscrit récemment retrouvé qui constitue une première version de Mémoire

(c'est du moins la conviction de Steve Murphy, qui s'appuie sur des

indices stylistiques, graphologiques et sur les histoires respectives de la transmission

de ces deux manuscrits. Cf. op. cit. p.377-382). Nous nous appuierons à

l'occasion sur ce document dont les variantes permettent parfois d'éclairer

les intentions de Rimbaud (en tenant compte du fait que ces

"intentions" ont manifestement évolué d'un texte à l'autre;

il ne s'agit évidemment pas d'utiliser le premier comme une traduction en

clair du second).

***

Section 1

Les huit

premiers vers de Mémoire contiennent ce qu'on peut appeler la

description d'un paysage : une rivière roulant ses eaux entre ombre

et soleil.

-

Le mot "rivière" n'est pas prononcé.

Cependant, certains des termes employés dans la description de l'eau :

"lit" (v.7), "bras" (v.6), "le courant d'or en marche"

(v.5) constituent des indices suffisants pour identifier la rivière comme

thème principal du passage (et, au-delà, du poème).

-

Une "colline" est présente dans le tableau,

projetant son ombre sur une partie de la rivière ("l'ombre de la

colline"). Le soleil n'est donc pas à son zénith. Comme il sera

précisé plus loin (v.15) que la deuxième section du poème restitue

le spectacle de "midi" ("au midi prompt"), nous sommes en droit de penser que

cet épisode initial évoque le matin de la même journée : le soleil,

encore bas, s'élève progressivement derrière la colline. Un argument

supplémentaire peut être tiré de Famille Maudite, version

de Mémoire antérieure à celle que nous étudions, qui

comporte la variante suivante pour le vers 9 : "Eh! l'antique matin

tend ses réseaux limpides" (nous soulignons).

-

L'"arche" (d'un pont) contribue à maintenir dans l'ombre une

partie du cours d'eau : "l'ombre de la colline et de l'arche"

(v.8).

Plusieurs facteurs indiquent une volonté de

transfiguration anthropomorphique (personnification) de ce paysage :

-

Le

verbe "appelle", dans la seconde phrase du huitain (v.7), commandé

par le pronom sujet "Elle" (reprenant "L'eau claire",

groupe sujet de la première phrase), tend à transformer la rivière en

un personnage féminin.

-

Les mots "bras" et "lit",

déjà mentionnés, qui sont dans leur usage courant des métaphores

lexicalisées (catachrèses)

désignant différents aspects d'un cours d'eau, voient leur sens premier

réactivé dans le même but.

-

Les connotations érotiques des figures

d'analogie (comparaisons et métaphores) vont dans le même

sens.

Les quatre

comparaisons de la première phrase décrivent le miroitement des eaux

sous le soleil. L'analyse de ces comparaisons est rendue délicate pour

deux raisons :

-

Premièrement, l'écart extrême entre le comparé

("L'eau claire") et les comparants proposés par le poète : une

évocation des tristesses de l'enfance (v.1), une image érotique (v.2),

une scène historique (v.3-4), une image pieuse (v.5). Cet éloignement

entre comparant et comparé donne bien souvent l'impression qu'on a

affaire à des associations d'idées très libres, à la limite de

l'aléatoire, plus qu'à des notations descriptives.

-

Deuxièmement, l'étrange ponctuation des vers 1-2 (absence

de point-virgule à la fin du vers 1) qui peut faire douter qu'on ait là

quatre propositions comparatives de statut égal. Dans Famille

Maudite, Rimbaud encadrait par des tirets le groupe des

comparaisons, et répétait trois fois la conjonction "ou" pour

les coordonner entre elles, ce qui facilitait considérablement la

perception de la structure rhétorique. Rimbaud a-t-il voulu établir une

comparaison seconde entre le surgissement des larmes (v.1) et l'assaut

impétueux de la rivière (v.2)? C'est la seule explication que

j'envisage.

Malgré ces difficultés, on discerne une logique

d'ensemble fondée sur la récurrence de certains sèmes

: blancheur (lumière, pureté), et mouvement.

L'association

proposée par le vers 1 entre l'eau, élément naturel, et les

larmes est une banalité (verser des torrents de larmes, etc). Les larmes

sont indice de pureté, elles sont "limpides" (cf. Rimbaud lui

même dans Une saison en enfer : "Le sort du fils de famille, cercueil prématuré couvert de limpides

larmes"). Le "sel" des larmes ajoute à l'idée de pureté

une idée de blancheur qui permet de rejoindre l'une des isotopies

dominantes de la séquence. Enfin, la formule utilisée permet à Rimbaud

d'introduire le thème de la mémoire, elle suggère une méditation

mélancolique du narrateur sur sa propre enfance, dont la thématique se

précisera dans la cinquième section du poème. Pour le lecteur

d'aujourd'hui, qui a lu Enfance dans les Illuminations,

cette association d'idées s'enclenche de façon quasi automatique :

" Les nuées s’amassaient sur la haute mer faite d’une éternité de chaudes

larmes" (Enfance, II). Au total, cette première figure

analogique du poème ne paraît insolite à première lecture que par sa

faible valeur descriptive. Par contre, elle fourmille de pistes

symboliques. C'est là une

des caractéristiques fréquente de l'analogie

rimbaldienne.

Littéralement,

le vers 2 semble avoir le sens suivant : le poète voit des corps de femmes, à la chair blanche, se

lançant à l'assaut du soleil. Cependant, une autre lecture est possible

: l'assaut, sous le soleil, des blancheurs des corps de femmes,

c'est à dire de la rivière. Le substrat réaliste des

deux métaphores est le même : les reflets du soleil sur les ondulations de

l'eau ressemblent à des formes blanches et souples de corps féminins; le

mot "assaut" ajoute un sème

de mouvement (l'assaut impétueux du courant)

à l'idée de blancheur; la rivière est discrètement personnifiée et

érotisée. Mais la

première solution suscite une image plus inattendue :

une rivière agitée de désirs, lançant vers le soleil une sorte de

provocation érotique.

Sur le plan thématique, elle accentue l'effet de personnification et rend

plus complexe l'entité féminine. La rivière n'est pas seulement pucelle

défendant sa vertu (voir le vers suivant) : elle est aussi être de

désir. On pourrait voir une confirmation de cette idée dans la deuxième phrase du

huitain où la rivière "appelle" "le

Ciel bleu pour ciel-de-lit". Le choix entre ces deux interprétations

est difficile.

[Remarque — La

confrontation avec Famille

Maudite n'est pas d'un grand secours :

la rédaction est différente mais tout aussi ambiguë. Le sens du vers

n'est pas le même selon qu'on donne à la préposition "par"

une valeur de complément d'agent, son sens classique —

le soleil assailli par les blancheurs des

femmes—,

ou une valeur de lieu —

l'assaut du soleil parmi les blancheurs des femmes — sens qu'elle

a fréquemment chez Rimbaud].